Что такое блокчейн и как он защищает данные

Блокчейн сегодня — это не просто технологическая новинка из мира криптовалют, а фундаментальный механизм, который постепенно меняет привычные нам способы хранения и передачи данных. Мы наблюдаем, как эта технология проникает в банковскую сферу, логистику, государственное управление и даже искусство через NFT.

Однако за громкими заголовками о «революционности» блокчейна скрывается довольно сложная техническая реальность. Далеко не все понимают, как именно работает эта «цепочка блоков», почему она считается более безопасной, чем традиционные базы данных, и главное — стоит ли вообще овчинка выделки.

В этой статье мы разберем блокчейн без технологической эйфории: рассмотрим механизмы его работы, проанализируем реальные преимущества и ограничения, а также выясним, в каких сферах эта технология действительно решает важные задачи, а где является скорее данью моде. Понимание блокчейна становится критически важным для всех, кто работает с данными, финансами или планирует цифровую трансформацию бизнеса.

- Что такое блокчейн

- Как работает блокчейн на практике

- Типы блокчейна

- Преимущества и ограничения технологии

- История и эволюция блокчейна

- Применение технологии вне криптовалют

- Взгляд в будущее

- Заключение

- Рекомендуем посмотреть курсы по кибербезопасности

Что такое блокчейн

Определение и основные принципы

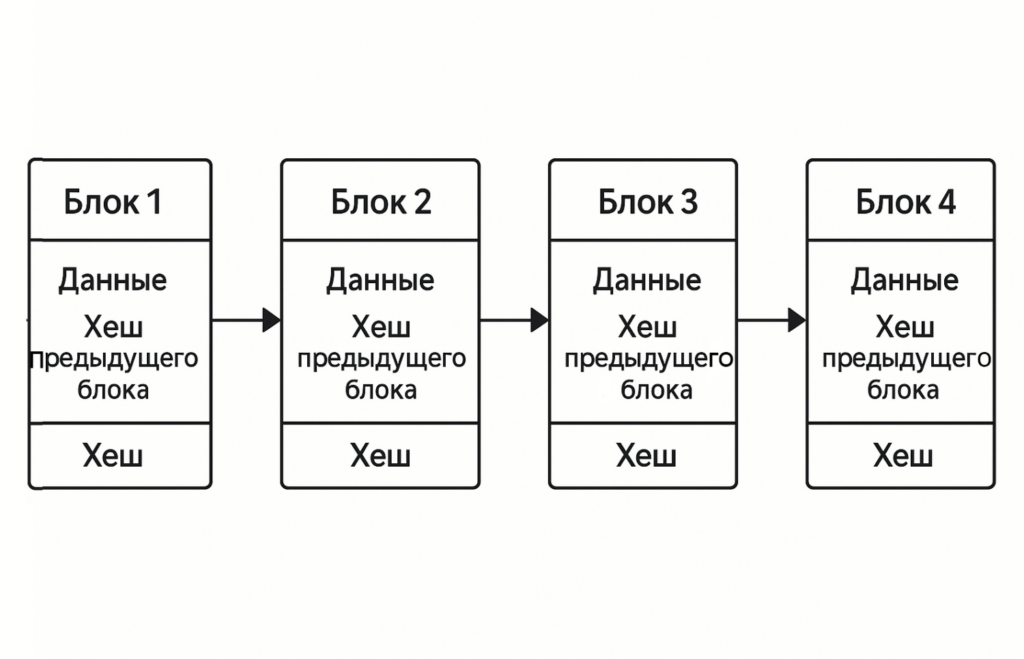

Блокчейн представляет собой распределенную базу данных, которая хранит информацию в виде связанной цепочки блоков. Каждый блок содержит набор транзакций или записей, временную метку и криптографическую ссылку на предыдущий блок — так называемый хеш.

Иллюстрация показывает, как блоки связаны друг с другом через хеши. Это помогает читателю визуально понять принцип неизменяемой цепочки данных.

Хеш функционирует как цифровой отпечаток блока: любое изменение в данных мгновенно меняет хеш-значение. Это математическое преобразование работает только в одну сторону — восстановить исходные данные из хеша практически невозможно без колоссальных вычислительных мощностей.

Ключевая особенность блокчейна заключается в том, что каждый новый блок ссылается на хеш предыдущего блока. Такая архитектура создает неразрывную цепочку: если кто-то попытается изменить информацию в любом блоке, это изменит его хеш, что автоматически нарушит связь со всеми последующими блоками.

Представим семейную родословную, где каждое поколение знает точные данные о своих предках. Если кто-то попытается «переписать историю» и изменить информацию об одном из предков, это мгновенно станет заметно всем последующим поколениям — ведь их записи больше не будут соответствовать измененным данным.

Почему это работает

Безопасность блокчейна обеспечивается двумя фундаментальными принципами: криптографической защитой и децентрализацией.

Криптографическая защита работает через принцип лавинного эффекта: изменение даже одного символа в блоке полностью меняет его хеш. Это означает, что для подделки исторических данных злоумышленнику потребуется не только изменить целевой блок, но и пересчитать хеши всех последующих блоков в цепи — задача, требующая огромных вычислительных ресурсов.

Децентрализация добавляет еще один уровень защиты: копии блокчейна хранятся у множества участников сети (узлов). Когда кто-то предлагает добавить новый блок, остальные узлы проверяют его корректность и принимают решение о включении в цепь на основе консенсуса.

Таким образом, для успешной атаки на блокчейн недостаточно взломать один компьютер — необходимо одновременно контролировать большинство узлов сети. В крупных публичных блокчейнах, таких как Bitcoin или Ethereum, это требует контроля над тысячами компьютеров по всему миру, что делает подобные атаки экономически нецелесообразными.

Мы получаем систему, где доверие к данным обеспечивается не авторитетом центральной организации, а математическими принципами и консенсусом участников сети.

Как работает блокчейн на практике

Механика транзакций и создание блоков

Процесс добавления данных в блокчейн следует четкой последовательности этапов. Когда пользователь инициирует транзакцию — будь то перевод криптовалюты или запись данных — она попадает в так называемый мемпул (пул памяти), где ожидает обработки.

Узлы сети, называемые майнерами или валидаторами, собирают транзакции из мемпула и формируют из них новый блок. При этом они проверяют корректность каждой транзакции: достаточно ли средств у отправителя, правильно ли сформирована цифровая подпись, не пытается ли кто-то потратить одни и те же средства дважды.

После формирования блока узел должен решить криптографическую задачу — найти специальное число (nonce), при добавлении которого хеш блока будет удовлетворять определенным условиям. Например, начинаться с заданного количества нулей. Это процесс требует значительных вычислительных мощностей, но служит доказательством того, что узел действительно потратил ресурсы на создание блока.

Когда задача решена, новый блок транслируется по всей сети. Остальные узлы проверяют его корректность и, при успешной проверке, добавляют к своей копии блокчейна.

Консенсус и майнинг (PoW, PoS и другие)

Механизм консенсуса определяет, как сеть достигает согласия относительно текущего состояния блокчейна. Два основных подхода кардинально различаются по философии и ресурсозатратности.

Proof of Work (PoW) основан на вычислительной мощности. Узлы соревнуются в решении криптографических задач, и право создать новый блок получает тот, кто первым найдет решение. Этот механизм обеспечивает высокую безопасность — для атаки на сеть потребуется контролировать более 51% всех вычислительных мощностей. Однако PoW требует колоссальных энергозатрат: сеть Bitcoin потребляет электроэнергии больше, чем некоторые небольшие страны.

Proof of Stake (PoS) заменяет вычислительную мощность экономической заинтересованностью. Валидаторы блокируют определенное количество криптовалюты в качестве залога и получают право создавать блоки пропорционально размеру этого залога. За нечестное поведение валидатор теряет заблокированные средства. PoS значительно более энергоэффективен, но критики указывают на риск централизации — крупные держатели получают непропорциональное влияние на сеть.

Существуют и гибридные механизмы: Delegated Proof of Stake (DPoS), где держатели токенов голосуют за делегатов-валидаторов, и Proof of Authority (PoA), где право создания блоков имеют заранее определенные узлы.

Подтверждение и формирование цепи

После добавления блока в цепь начинается процесс подтверждений. Каждый последующий блок служит дополнительным подтверждением для предыдущих транзакций, поскольку изменить исторические данные становится все сложнее с каждым новым блоком.

Критически важной является защита от проблемы двойной траты — ситуации, когда злоумышленник пытается потратить одни средства дважды. Блокчейн решает эту проблему через правило самой длинной цепи: если в сети появляются конкурирующие версии блокчейна, узлы принимают ту, которая содержит больше блоков (и, следовательно, больше доказательств работы).

Временные разветвления цепи — нормальное явление, когда несколько майнеров одновременно находят решение. Однако сеть быстро сходится к единому варианту, поскольку статистически один из форков будет расти быстрее других. Транзакции из «проигравших» блоков возвращаются в мемпул для повторной обработки.

Типы блокчейна

Существующие блокчейны можно классифицировать по уровню доступности и контроля, что определяет их применимость в различных сферах.

Публичные блокчейны представляют собой полностью открытые сети, где любой желающий может стать участником, просматривать транзакции и участвовать в консенсусе. Bitcoin и Ethereum — классические примеры таких систем. Они обеспечивают максимальную децентрализацию и прозрачность, но страдают от проблем масштабируемости и высокого энергопотребления.

Приватные блокчейны контролируются одной организацией, которая определяет правила участия и доступа к данным. Такие системы используют преимущества блокчейн-архитектуры — неизменность записей и криптографическую защиту — при сохранении централизованного контроля. Банки часто выбирают именно этот тип для внутренних расчетов между филиалами.

Консорциумные блокчейны занимают промежуточное положение: они контролируются группой организаций, которые совместно управляют сетью. Участники консорциума могут быть конкурентами в бизнесе, но сотрудничают в рамках общей инфраструктуры. Примером может служить блокчейн для отслеживания поставок между несколькими производителями и ритейлерами.

Гибридные модели комбинируют элементы разных типов блокчейнов. Например, компания может использовать приватный блокчейн для внутренних операций, периодически публикуя хеши состояния в публичной сети для обеспечения дополнительной прозрачности и защиты от манипуляций.

Выбор типа блокчейна зависит от требований к конфиденциальности, скорости обработки транзакций и уровню децентрализации. Финтех-стартапы часто начинают с приватных блокчейнов для быстрого прототипирования, постепенно переходя к более открытым решениям по мере роста доверия пользователей.

Смарт-контракты: автоматизация доверия

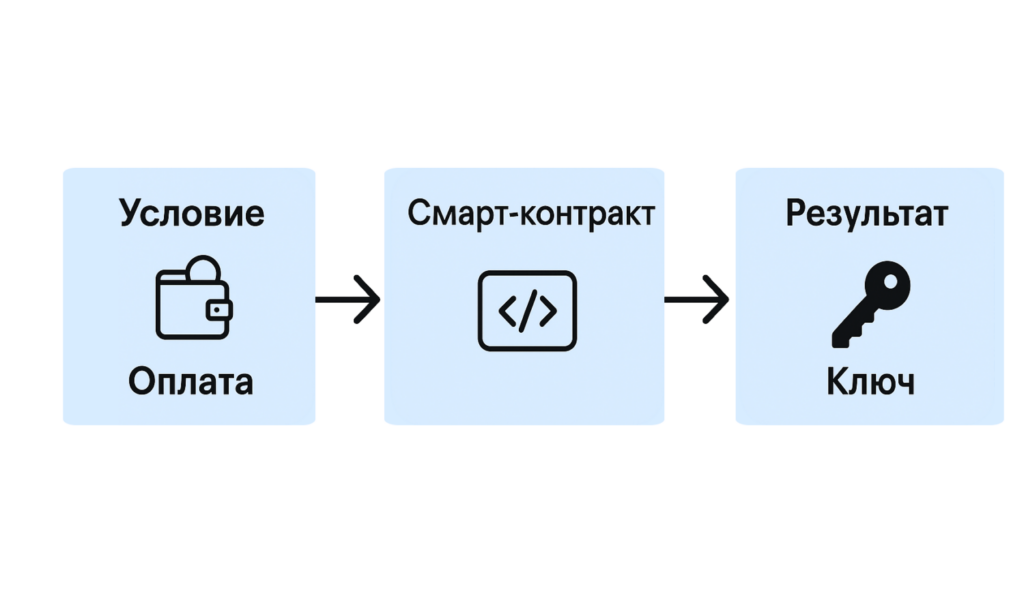

Одним из важнейших достижений блокчейн-технологий стали смарт-контракты — программы, которые автоматически выполняют заранее прописанные условия сделки. По сути, это цифровые соглашения, работающие без посредников: когда наступают оговорённые условия, смарт-контракт исполняется сам по себе, без необходимости в банке, нотариусе или другой контролирующей стороне.

Пример простейшего сценария: арендатор вносит оплату за квартиру, и смарт-контракт автоматически передаёт ему цифровой ключ от замка. Если платежа нет — контракт не срабатывает, а доступ не предоставляется.

Схема показывает, как смарт-контракт автоматически связывает условие (оплата) с результатом (получение ключа). Это наглядно демонстрирует принцип автоматизации без посредников.

Такой подход снижает риск человеческой ошибки и мошенничества: правила «зашиты» в код и не могут быть изменены задним числом. Именно поэтому смарт-контракты активно применяются в финансовых сервисах (децентрализованные биржи, кредитование), страховании (автоматическая выплата при наступлении события), логистике (отслеживание доставки товаров) и даже в цифровом искусстве (NFT).

Ключевое преимущество смарт-контрактов заключается в том, что они объединяют прозрачность блокчейна с возможностью выполнять самостоятельные и неизменяемые действия, что делает их фундаментом для децентрализованных приложений и новой экономики Web3.

Преимущества и ограничения технологии

Преимущества блокчейна делают эту технологию привлекательной для множества применений:

- Безопасность: Криптографическая защита и распределенная архитектура создают высокий барьер для взлома или подделки данных.

- Прозрачность: Все транзакции видны участникам сети, что обеспечивает возможность независимого аудита.

- Отказоустойчивость: Отсутствие единой точки отказа означает, что система продолжает работать даже при выходе из строя части узлов.

- Децентрализация: Исключение посредников может снизить издержки и ускорить процессы.

Ограничения технологии не менее значимы:

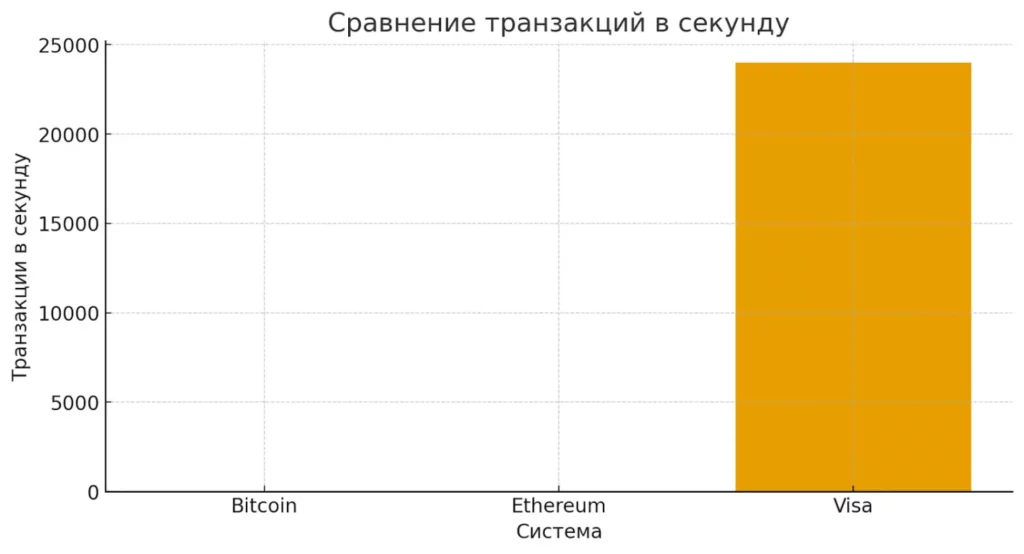

- Масштабируемость: Базовый уровень Bitcoin может обрабатывать около 3-7 транзакций в секунду, в то время как теоретическая пропускная способность сети VisaNet превышает 24 000 транзакций в секунду, хотя её средняя нагрузка значительно меньше.

- Рост объема данных: Размер блокчейна Bitcoin превышает 500 ГБ и постоянно увеличивается.

- Энергопотребление: Сеть Bitcoin потребляет энергии больше, чем Аргентина.

- Сложность консенсуса: Достижение согласия в больших сетях требует времени и ресурсов.

- Квантовая угроза: Развитие квантовых компьютеров может поставить под угрозу существующие криптографические алгоритмы.

Диаграмма показывает, что Visa обрабатывает транзакции в тысячи раз быстрее, чем Bitcoin и Ethereum. Это подчёркивает ограничение масштабируемости блокчейнов.

Парадокс блокчейна заключается в том, что его главные преимущества одновременно являются источниками основных ограничений. Высокая безопасность достигается за счет избыточности и сложных вычислений, что негативно влияет на производительность и энергоэффективность.

История и эволюция блокчейна

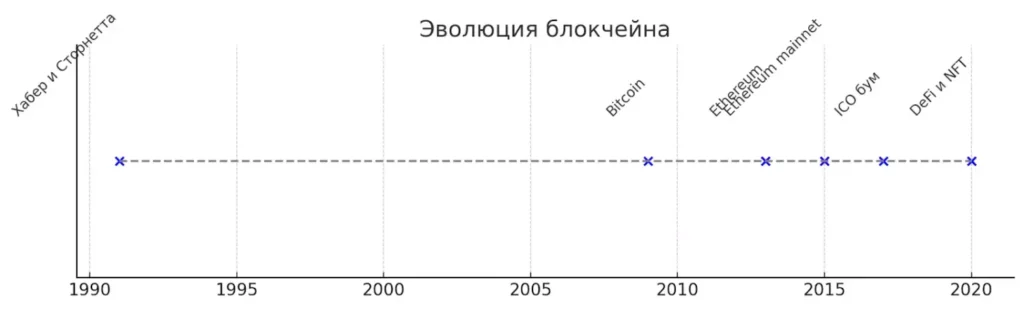

Корни блокчейн-технологии уходят глубже, чем принято считать. В 1991 году исследователи Стюарт Хабер и Скотт Сторнетта опубликовали работу о системе меток времени для цифровых документов, которая предотвращала их задним числом изменение. Эта концепция стала основой для будущих разработок.

Компания Surety в 1995 году начала коммерческое применение похожих принципов, публикуя хеши документов клиентов в газете The New York Times — так создавался неизменяемый публичный реестр. Однако настоящий прорыв произошел в 2008 году, когда под псевдонимом Сатоши Накамото была опубликована статья «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System».

Ключевые этапы развития:

- 2009 — запуск сети Bitcoin, первая практическая реализация блокчейна.

- 2013 — появление Ethereum с концепцией смарт-контрактов.

- 2015 — запуск Ethereum mainnet, открывший эру децентрализованных приложений.

- 2017 — бум ICO и массовое внимание к блокчейн-проектам.

- 2020-2022 — рост DeFi (децентрализованных финансов) и NFT-рынка.

Временная шкала иллюстрирует ключевые этапы: от концепции Хабера и Сторнетты в 1991 году до DeFi и NFT в 2020-х. Это помогает быстро охватить траекторию развития технологии.

Эволюция блокчейна демонстрирует переход от узкоспециализированного инструмента для цифровых валют к универсальной платформе для различных применений. Мы наблюдаем, как технология постепенно находит свое место не в замещении традиционных систем, а в решении специфических задач, где ее уникальные свойства действительно критически важны.

Применение технологии вне криптовалют

Финансы и банковская сфера

Традиционные финансовые институты активно экспериментируют с блокчейном для оптимизации процессов, которые исторически требовали сложных схем взаимодействия между множеством участников.

JPMorgan разработал JPM Coin для ускорения международных расчетов между корпоративными клиентами. Вместо традиционной системы SWIFT, где транзакция может занимать несколько дней и проходить через цепочку банков-корреспондентов, блокчейн-решение позволяет осуществлять расчеты в режиме реального времени.

Центральные банки исследуют цифровые валюты центробанков (CBDC) — по сути, государственные криптовалюты. Китай уже тестирует цифровой юань в нескольких городах, а Европейский центральный банк рассматривает возможность создания цифрового евро.

Реестры и государственное управление

Блокчейн оказался особенно полезен для ведения государственных реестров, где критически важны прозрачность и невозможность задним числом изменить записи.

Швеция с 2016 года проводила несколько этапов тестирования блокчейн-системы для регистрации земельных участков, однако проект не перешел в стадию полномасштабного национального внедрения и остается на уровне эксперимента. Эстония использует блокчейн в системе электронного резидентства и цифрового гражданства. В России Росреестр экспериментирует с блокчейн-решениями для кадастровых записей в Московской области.

Логистика и поставки

Глобальные цепи поставок — идеальная область применения блокчейна, поскольку здесь участвует множество независимых сторон, каждая из которых добавляет свою информацию в общий реестр.

Walmart использует блокчейн для отслеживания пути продуктов от фермы до полки магазина. В случае вспышки пищевого отравления система позволяет за секунды определить источник проблемы, вместо недель расследования при традиционном подходе.

Maersk совместно с IBM создали платформу TradeLens для цифровизации морских перевозок. Система объединяет грузоотправителей, перевозчиков, порты и таможенные службы, значительно ускоряя документооборот и снижая количество ошибок.

Другие кейсы

Microsoft Azure предлагает блокчейн-сервисы для верификации цифровых дипломов и сертификатов, решая проблему подделки документов об образовании.

Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) использует блокчейн для распределения гуманитарной помощи беженцам, обеспечивая прозрачность расходования средств и предотвращая коррупцию.

В строительстве блокчейн применяется для создания неизменяемых записей о качестве материалов и соблюдении технологий, что особенно важно для объектов критической инфраструктуры.

Взгляд в будущее

Развитие блокчейн-технологий происходит на фоне серьезных технологических вызовов, которые могут кардинально изменить их ландшафт в ближайшие годы.

Квантовая угроза представляет наиболее серьезный долгосрочный риск для современных блокчейнов. Криптографические алгоритмы, обеспечивающие безопасность Bitcoin и Ethereum, теоретически могут быть взломаны достаточно мощными квантовыми компьютерами. Исследования IBM и Google показывают, что практически применимые квантовые системы могут появиться к 2030-м годам. Блокчейн-сообщество уже работает над постквантовой криптографией, но переход потребует значительных изменений в существующих протоколах.

Решения масштабируемости активно развиваются по нескольким направлениям. Layer-2 решения, такие как Lightning Network для Bitcoin, выносят часть транзакций за пределы основной цепи, периодически фиксируя итоговые состояния в блокчейне. Технология шардирования разделяет сеть на параллельные цепочки, каждая из которых обрабатывает свою часть транзакций.

Мы наблюдаем появление гибридных архитектур, которые комбинируют преимущества централизованных и децентрализованных систем. Центральные банки изучают модели, где цифровые валюты сохраняют государственный контроль, но используют блокчейн-инфраструктуру для прозрачности и эффективности.

Регуляторная среда постепенно формируется: Европейский союз разрабатывает комплексное законодательство MiCA (Markets in Crypto-Assets), США обсуждают федеральные стандарты для цифровых активов. Четкое правовое регулирование может устранить один из главных барьеров для корпоративного внедрения блокчейн-решений.

Интеграция с emerging-технологиями открывает новые возможности: блокчейн в сочетании с IoT может обеспечить прозрачные цепи поставок, а интеграция с AI — автоматизированные системы принятия решений на основе неизменяемых данных.

Заключение

Блокчейн прошел путь от экспериментальной технологии для энтузиастов криптовалют до инструмента, который серьезно рассматривают корпорации и государства. Мы разобрали основные механизмы его работы — от криптографического хеширования до различных механизмов консенсуса, изучили типы блокчейнов и их применение в финансах, логистике и государственном управлении. Подведем итоги:

- Блокчейн основан на криптографии и децентрализации. Эти механизмы делают данные устойчивыми к подделке.

- Каждый новый блок связан с предыдущим через хеш. Любое изменение нарушает всю цепочку и делает вмешательство заметным.

- Консенсус узлов гарантирует проверку транзакций. Это снижает риск мошенничества и исключает зависимость от единого центра.

- Смарт-контракты автоматизируют выполнение условий. Они позволяют исключить посредников и минимизировать человеческий фактор.

- Технология уже применяется в финансах, логистике и госуправлении. Это подтверждает её практическую ценность и перспективность.

Если вас заинтересовало, как блокчейн защищает данные и применяется в разных сферах, рекомендуем обратить внимание на подборку курсов по кибербезопасности. Особенно это актуально, если вы только начинаете осваивать профессию в сфере финтеха или IT. В курсах есть как теоретическая база, так и практические задания для закрепления знаний.

Рекомендуем посмотреть курсы по кибербезопасности

| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Специалист по кибербезопасности

|

Eduson Academy

100 отзывов

|

Цена

Ещё -5% по промокоду

143 000 ₽

|

От

11 917 ₽/мес

0% на 24 месяца

19 047 ₽/мес

|

Длительность

6 месяцев

|

Старт

26 марта

Вт, Чт, 19:00-22:00 по МСК

|

Подробнее |

|

Кибербезопасность

|

Нетология

46 отзывов

|

Цена

Ещё -5% по промокоду

245 000 ₽

|

От

300 ₽/мес

|

Длительность

22 месяца

|

Старт

1 марта

|

Подробнее |

|

Профессия Специалист по кибербезопасности

|

Skillbox

219 отзывов

|

Цена

Ещё -20% по промокоду

178 274 ₽

356 547 ₽

|

От

5 751 ₽/мес

Без переплат на 31 месяц с отсрочкой платежа 6 месяцев.

|

Длительность

12 месяцев

|

Старт

3 февраля

|

Подробнее |

|

Кибербезопасность

|

ЕШКО

19 отзывов

|

Цена

4 352 ₽

5 800 ₽

|

От

1 088 ₽/мес

1 450 ₽/мес

|

Длительность

4 месяца

|

Старт

3 февраля

|

Подробнее |

Жизненный цикл компании: как распознать свой этап и управлять развитием бизнеса

Жизненный цикл компании — это последовательность этапов, которые проходят почти все организации. Как понять, где вы находитесь сейчас, и какие решения помогут двигаться дальше? В статье вы найдёте простые пояснения, примеры и советы, которые помогут разобраться в логике развития бизнеса.

PHP-фреймворки: сравнение, преимущества и рекомендации

Как найти подходящий PHP-фреймворк для вашего проекта? Мы собрали практические советы, сравнение инструментов и рекомендации для разных задач.

Как составить коммерческое предложение, которое работает

Что на самом деле означает фраза «коммерческое предложение — это просто документ»? И почему одни КП игнорируют, а другие закрывают сделки? Разбираемся на конкретных примерах.

Чистая архитектура в iOS: просто о сложном

Что делать, если проект растёт, а код превращается в кашу? Поговорим о чистой архитектуре в iOS — с примерами, объяснениями и без UML-мракобесия.