Что такое экспозиция и почему она важна

Когда мы говорим об экспозиции в фотографии, речь идёт о количестве света, которое попадает на матрицу камеры (или плёнку, если мы говорим о классической фотографии) за определённое время. Проще говоря, экспозиция определяет, насколько светлым или тёмным получится наш снимок.

Казалось бы, всё просто — больше света дали, ярче фото получили. Однако на практике управление экспозицией требует понимания нескольких взаимосвязанных параметров, о которых мы поговорим далее.

- Зачем она нужна

- Основные параметры

- Режимы съёмки и экспозиция

- Режимы замера

- Компенсация экспозиции и серая карта

- Брекетинг и расширенные техники

- Проверка и корректировка экспозиции

- Похожие советы и рекомендации

- Заключение

- Рекомендуем посмотреть курсы по съемке фото

Зачем она нужна

Важно сразу развести два понятия, которые новички часто путают: экспозицию и яркость. Экспозиция — это техническая характеристика съёмочного процесса, количество света, зафиксированное в момент нажатия на спуск. Яркость же — это визуальное восприятие итогового изображения, которое можно легко изменить при постобработке, двигая соответствующие ползунки в редакторе. Разница принципиальная: недоэкспонированный снимок можно попытаться «вытянуть» по яркости, но потерянные детали в тенях или пересвеченные участки восстановить уже не получится

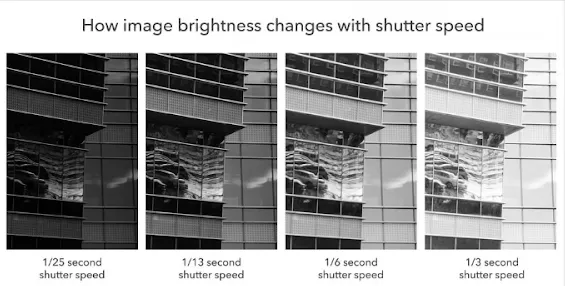

Пример разных экспозиций. Скриншот с сайта photographylife.com

Почему понимание критически важно:

- Качество изображения — правильная экспозиция сохраняет детализацию в светах и тенях, обеспечивает естественную передачу цветов и тональных переходов.

- Контроль над результатом — вместо того чтобы полагаться на автоматику камеры (которая, как мы увидим, не всегда принимает верные решения), вы сознательно управляете техническими параметрами.

- Ограничения постобработки — небольшие отклонения можно исправить в редакторе, но сильная недоэкспозиция приведёт к появлению шумов и потере деталей, а пере- — к полной потере информации в светлых участках.

- Художественный замысел — управление светом позволяет создавать настроение: драматичные тени, воздушную лёгкость пересвеченных участков, глубокие насыщенные цвета.

Основные параметры

В фотографии существует классическая концепция «треугольника экспозиции» — три взаимосвязанных параметра, которые совместно определяют, сколько света попадёт на матрицу и как будет выглядеть итоговый снимок. Это диафрагма, выдержка и ISO. Каждый из этих параметров влияет не только на яркость изображения, но и на его художественные характеристики. Понимание того, как работает каждый элемент треугольника и как они взаимодействуют между собой, — ключ к осознанной работе с ней.

Классическая схема треугольника экспозиции. Она показывает взаимосвязь между диафрагмой, выдержкой и ISO — основными параметрами, определяющими освещённость снимка.

Диафрагма

Диафрагма — это регулируемое отверстие в объективе, через которое свет проходит к матрице. Её размер обозначается числами с префиксом f, например f/1.8, f/4, f/8, f/16. Здесь кроется небольшая путаница для новичков: чем меньше число после f/, тем шире открыта диафрагма и тем больше света она пропускает. Если думать о диафрагме как о дроби (1/1.8 больше, чем 1/8), логика становится понятнее.

Широкая диафрагма (f/1.8, f/2.8) пропускает много света, что полезно в условиях недостаточного освещения. Однако её главный художественный эффект — малая глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Это то самое красивое размытие фона, которое мы видим на портретах, когда модель в фокусе, а всё остальное превращается в мягкое боке.

Узкая диафрагма (f/8, f/11, f/16) пропускает меньше света, но увеличивает зону резкости. Именно поэтому в пейзажной фотографии, где важно получить чёткими и передний план, и дальние объекты, используют значения от f/8 и выше. В групповых портретах узкая диафрагма страхует от ситуации, когда один человек получился резким, а остальные — размытыми.

Практический совет: для портретов начинайте с f/2.8–f/4, для пейзажей — с f/8–f/11. Экспериментируйте, наблюдая, как меняется рисунок изображения.

Выдержка

Выдержка определяет, как долго затвор фотоаппарата остаётся открытым, позволяя свету попадать на матрицу. Измеряется в долях секунды (1/1000, 1/125, 1/30) или в секундах (1″, 5″, 30″). Чем длиннее выдержка, тем больше света собирает камера, но тем выше риск получить смазанное изображение из-за движения объекта съёмки или дрожания рук фотографа.

Короткая выдержка (1/500, 1/1000 и быстрее) «замораживает» движение. Это незаменимо в спортивной и репортажной съёмке, когда нужно поймать резкий кадр бегущего человека или летящего мяча. Длинная выдержка (1/15, 1 секунда и дольше) создаёт эффект размытия движущихся объектов — именно так получаются эти завораживающие снимки водопадов с шелковистой водой или ночные городские пейзажи со светящимися следами фар.

Существует практическое правило: при съёмке с рук выдержка не должна быть длиннее, чем 1/фокусное_расстояние. То есть с объективом 50 мм старайтесь не опускаться ниже 1/50 секунды, иначе дрожание рук испортит резкость. Для более длинных выдержек используйте штатив.

Режим Bulb заслуживает отдельного упоминания. Это специальный режим для сверхдлинных экспозиций (дольше 30 секунд), когда затвор остаётся открытым, пока вы удерживаете кнопку спуска. Незаменим для астрофотографии и ночных экспериментов, но требует пульта или тросика, чтобы избежать вибраций.

ISO

ISO — это чувствительность матрицы к свету. В эпоху плёнки это была физическая характеристика фотоматериала, которую нельзя было изменить в процессе съёмки. В цифровой фотографии ISO можно регулировать для каждого кадра. Базовые значения начинаются со 100–200, верхняя граница зависит от класса фотоаппарата: от 6400 в любительских моделях до 30 000 и выше в профессиональных.

Логика проста: чем выше ISO, тем светлее получится снимок при тех же диафрагме и выдержке. Однако есть обратная сторона — шум (зернистость изображения). На низких ISO (100–400) картинка чистая и детализированная. По мере роста значения появляются артефакты, цветовые пятна, изображение теряет чёткость. У каждой камеры есть свой «рабочий диапазон» ISO — порог, после которого шум становится неприемлемым. Для старых моделей это может быть ISO 800, для современных — 3200–6400.

Практический подход: в солнечный день используйте ISO 100–200. В помещении с хорошим освещением — 400–800. Ночью или в сумерках придётся подняться до 1600–3200, но помните о балансе: лучше немного недоэкспонированный, но чистый кадр, чем яркий, но рассыпающийся от шумов.

Краткая сравнительная таблица:

| Параметр | Увеличили значение → | Уменьшили значение → | Побочный эффект |

|---|---|---|---|

| Диафрагма (f/) | Меньше света, больше ГРИП | Больше света, меньше ГРИП | Размытие фона / резкость |

| Выдержка | Больше света, размытие движения | Меньше света, заморозка движения | Смазывание / резкость |

| ISO | Больше света, больше шумов | Меньше света, чище картинка | Зернистость изображения |

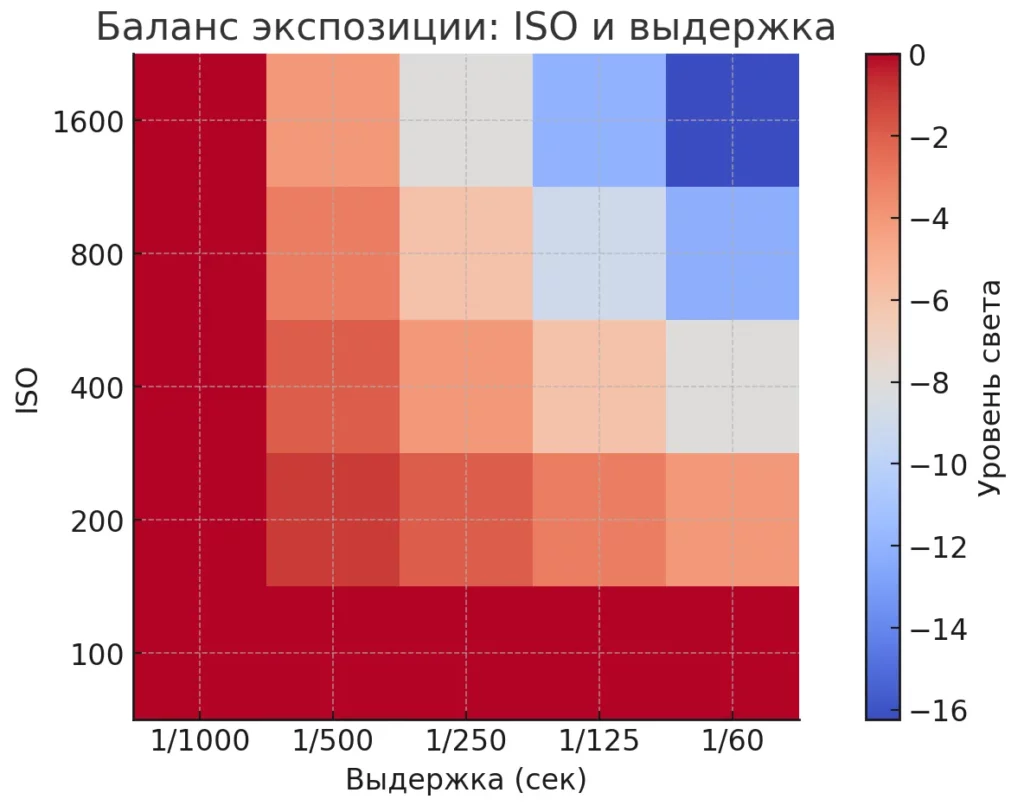

Как параметры взаимодействуют между собой

Треугольник называется треугольником неслучайно — все три его вершины жёстко связаны между собой. Изменение одного параметра неизбежно требует компенсации со стороны других, если мы хотим сохранить правильную экспозицию. Это своего рода балансирование: добавили света через один канал — нужно убрать через другой, иначе снимок окажется пересвеченным или, наоборот, провалится в темноту.

Рассмотрим типичные сценарии. Допустим, вы снимаете портрет с диафрагмой f/2.8, выдержкой 1/125 и ISO 400. Освещение изменилось — стало ярче. Если оставить все параметры прежними, кадр получится переэкспонированным. Варианты компенсации: прикрыть диафрагму до f/4 (уменьшить поток света), сократить выдержку до 1/250 (уменьшить время, которое свет попадает на матрицу) или снизить ISO до 200 (уменьшить чувствительность). Любой из этих шагов вернёт экспозицию к норме, но каждый повлияет на изображение по-своему.

Практические комбинации:

- Уменьшили выдержку (стало темнее) → откройте диафрагму или повысьте ISO, чтобы компенсировать потерю света.

- Закрыли диафрагму для большей резкости → удлините выдержку или поднимите ISO, иначе снимок получится недоэкспонированным.

- Снизили ISO для чистоты картинки → расширьте диафрагму или увеличьте выдержку, чтобы матрица успела собрать достаточно света.

Тепловая карта показывает, как изменение ISO и выдержки влияет на общий уровень экспозиции. Тёплые тона —

Ключевой принцип: изменения происходят ступенями (стопами). Одна ступень диафрагмы удваивает или вдвое уменьшает количество света. То же самое с выдержкой и ISO. Если вы сдвинули один параметр на одну ступень вверх (добавили света), сдвиньте другой на одну ступень вниз (уберите света) — и экспозиция останется сбалансированной. Понимание этой математики превращает фотографию из хаотичного подбора настроек в логичный, контролируемый процесс.

Режимы съёмки и экспозиция

Современные фотоаппараты предлагают несколько режимов работы, которые по-разному распределяют контроль над параметрами экспозиции между фотографом и автоматикой. Выбор режима зависит от вашего опыта, условий съёмки и того, какой аспект изображения для вас приоритетен. Давайте разберём основные варианты и поймём, когда каждый из них оказывается наиболее полезным.

Ручной режим (M)

Ручной режим даёт полный контроль: вы самостоятельно устанавливаете диафрагму, выдержку и ISO. Камера никак не вмешивается в ваши решения, лишь показывает через экспонометр, насколько текущие настройки отклоняются от её представления о «правильной» экспозиции. Звучит пугающе для новичков, но на практике ручной режим — это свобода и предсказуемость.

Главное преимущество: вы получаете стабильные результаты в сложных условиях освещения, где автоматика фотоаппарата начинает «плавать». Например, при съёмке концерта с постоянно меняющимся светом авторежимы будут метаться, делая одни кадры тёмными, другие — пересвеченными. В ручном режиме вы единожды выставляете параметры и получаете предсказуемую экспозицию от кадра к кадру.

Рекомендация для начинающих: начните с полуавтоматических режимов, но постепенно переходите к ручному. Простой трюк для освоения: переключитесь в режим приоритета диафрагмы, посмотрите, какие выдержку и ISO предлагает камера, затем переключитесь в M и выставите те же значения вручную. Экспериментируйте, меняя параметры и наблюдая результат — так придёт понимание.

Приоритет диафрагмы (Av / A)

В этом режиме вы контролируете диафрагму и ISO, а камера автоматически подбирает выдержку для правильной экспозиции. Это один из самых популярных режимов среди фотографов, поскольку диафрагма критически влияет на художественный результат — глубину резкости, характер боке, общую резкость изображения.

Когда использовать: портретная съёмка (контролируете размытие фона), пейзажи (управляете зоной резкости), любые ситуации, где важна именно глубина резко изображаемого пространства. Если снимаете при недостаточном освещении и хотите держать диафрагму максимально открытой, этот режим тоже выручит — фотоаппарат автоматически удлинит выдержку настолько, насколько нужно.

Подводный камень: в условиях низкой освещённости камера может выставить слишком длинную выдержку, что приведёт к смазыванию. Следите за значением выдержки в видоискателе и при необходимости повышайте ISO, чтобы фотоаппарат мог использовать более короткую выдержку.

Приоритет выдержки (Tv / S)

Здесь вы задаёте выдержку и ISO, а камера подбирает диафрагму. Режим незаменим, когда критична передача движения: либо его заморозка, либо, наоборот, художественное размытие.

Когда использовать: спортивная съёмка (нужна короткая выдержка, чтобы остановить движение), съёмка детей и животных (те же причины), творческие эксперименты с длинной выдержкой (водопады, световые следы). Если вы точно знаете, что вам нужна, например, выдержка 1/1000 для заморозки бегуна, ставите это значение — фотоаппарат сам откроет диафрагму настолько, насколько требуется.

Риск: в условиях недостаточного освещения камера может полностью открыть диафрагму (скажем, до f/1.8), и если света всё равно не хватает, снимок получится недоэкспонированным. Решение — повысить ISO или пойти на компромисс с выдержкой.

Автоматические режимы и авто ISO

Полностью автоматические режимы (зелёный значок, сюжетные программы) берут управление всеми параметрами на себя. Камера анализирует сцену и выставляет настройки исходя из встроенных алгоритмов. В основе лежит принцип «среднего серого тона 18%» — фотоаппарат предполагает, что усреднённая яркость сцены должна соответствовать этому значению, которое считается нейтральным.

Проблема в том, что реальный мир не всегда укладывается в эту логику. Если вы снимаете снежный пейзаж, фотоаппарат видит море белого цвета и решает, что сцена переэкспонирована — в результате снег получается серым. Обратная ситуация с тёмными сценами: камера пытается их осветлить, и чёрный фон превращается в грязно-серый.

Авто ISO — полезная функция, которую можно комбинировать с любым режимом. Вы контролируете диафрагму и выдержку, а ISO подбирается автоматически. Главное — установить максимальный порог ISO в настройках фотоаппарата, чтобы автоматика не задрала чувствительность до неприемлемых значений, создав зернистый снимок.

Режимы замера

Помимо выбора режима съёмки, важно понимать, как именно камера оценивает яркость сцены. Для этого в фотоаппаратах предусмотрены различные режимы замера экспозиции — способы анализа света, попадающего в кадр. От выбранного режима зависит, на какую область сцены фотоаппарат будет ориентироваться при определении оптимальных параметров. Давайте разберёмся, чем отличаются эти режимы и в каких ситуациях каждый из них показывает себя наилучшим образом.

Матричный (оценочный) замер

Самый универсальный и интеллектуальный вариант. Камера разбивает кадр на множество зон (от нескольких десятков до сотен, в зависимости от модели), анализирует яркость в каждой из них и на основе сложных алгоритмов выводит усреднённое значение. Современные системы учитывают не только распределение света, но и расположение точки фокусировки, цветовую информацию, даже базы данных типичных сюжетов.

Когда использовать: пейзажная и архитектурная съёмка, сцены с относительно равномерным освещением, большинство повседневных ситуаций. Это режим «по умолчанию», который в большинстве случаев даст приемлемый результат. Если вы снимаете в автоматических или полуавтоматических режимах и не уверены, какой замер выбрать, — матричный будет надёжным выбором.

Центровзвешенный замер

Анализирует весь кадр, но основной акцент делает на центральной области (обычно около 60–80% веса приходится на центр). Этот режим менее «умный», чем матричный, зато более предсказуемый — фотоаппарат не пытается угадать ваши намерения, а просто отдаёт приоритет середине кадра, где обычно располагается главный объект.

Когда использовать: портретная съёмка (лицо модели, как правило, в центре), репортажная работа, ситуации, когда вам нужна стабильность результата без излишних «умностей» камеры. Центровзвешенный замер хорош тем, что позволяет использовать компенсацию экспозиции более предсказуемо — камера не будет автоматически корректировать настройки при изменении композиции.

Точечный замер

Оценивает яркость только небольшого участка кадра — обычно 1–5% площади, часто привязанного к активной точке фокусировки. Всё остальное игнорируется полностью. Это максимально точный и контролируемый режим, требующий понимания того, что вы делаете.

Когда использовать: съёмка объектов с экстремальным контрастом фона (например, актёра на сцене в луче прожектора на чёрном фоне, или белой статуи на фоне тёмного неба), студийная работа с контровым светом, макросъёмка. Точечный замер незаменим, когда вам важно освещение конкретного элемента сцены, а всё остальное можно принести в жертву. Снимаете портрет против яркого окна? Точечный замер по лицу модели даст правильную экспозицию для главного объекта, пусть даже фон при этом полностью выбьется в белизну.

Частичный замер

Это компромисс между точечным и центровзвешенным. Охватывает примерно 10–15% площади кадра в центральной области. Встречается в основном в камерах Canon и представляет собой чуть более щадящую альтернативу точечному замеру.

Когда использовать: портретная съёмка в сложных условиях освещения, когда точечный замер кажется слишком радикальным, а центровзвешенный недостаточно точным.

Проблемы при экстремальном освещении: фотоаппарат калибруется под средний серый тон, поэтому сцены с преобладанием белого (снежные пейзажи, невеста в белом платье) окажутся недоэкспонированными — камера попытается притемнить «слишком яркую» картинку. Обратная ситуация с тёмными сценами (чёрный костюм, ночная улица) — фотоаппарат переэкспонирует кадр, пытаясь высветлить то, что должно оставаться тёмным. В таких случаях придётся либо использовать точечный замер по нейтральному участку, либо применять компенсацию, о которой поговорим далее.

Таблица: режимы замера

| Режим | Как работает | Когда применять |

|---|---|---|

| Матричный (оценочный) | Анализ всего кадра по зонам | Пейзажи, архитектура, равномерное освещение |

| Центровзвешенный | Приоритет центральной области | Портреты, репортаж, предсказуемость |

| Точечный | Замер 1–5% площади кадра | Высокий контраст, студия, макро |

| Частичный | Замер 10–15% в центре | Портреты в сложном свете |

Компенсация экспозиции и серая карта

Даже самые совершенные алгоритмы замера иногда ошибаются — камера не обладает художественным видением и не всегда понимает ваши намерения. Для таких ситуаций существуют инструменты ручной корректировки: компенсация экспозиции и использование серой карты. Оба метода позволяют добиться точного результата там, где автоматика даёт сбой.

Экспокоррекция

Компенсация экспозиции (экспокоррекция) — это функция, позволяющая сказать фотоаппарату: «Я вижу, что ты предлагаешь, но сделай кадр светлее или темнее на определённую величину». Работает в автоматических и полуавтоматических режимах (P, Av/A, Tv/S), не затрагивая ручной режим M, где вы и так контролируете все параметры напрямую.

Принцип работы прост: вы сдвигаете шкалу компенсации в положительную сторону (+1, +2 ступени) — камера делает снимок ярче; в отрицательную (−1, −2) — темнее. Шаг регулировки обычно составляет 1/3 ступени, что даёт достаточно тонкий контроль. Камера автоматически изменит один из параметров треугольника экспозиции (в зависимости от режима), чтобы реализовать вашу корректировку.

Типичные сценарии применения:

- Снежные пейзажи и светлые сцены — фотоаппарат видит обилие белого и затемняет снимок, превращая снег в серую массу. Решение: компенсация +1 или +2 ступени, чтобы вернуть белому его естественную яркость.

- Тёмные сцены и объекты — чёрная стена, ночная улица, человек в тёмном костюме на тёмном фоне. Камера попытается их высветлить, и чёрный станет серым. Решение: компенсация −1 или −1.5 ступени.

- Контровой свет — съёмка против солнца или яркого окна. Камера экспонирует по фону, и главный объект проваливается в силуэт. Решение: положительная компенсация, чтобы проявить детали на переднем плане (фон при этом может пересветиться, но это часто приемлемый компромисс).

- Творческие задачи — иногда недоэкспозиция или переэкспозиция — сознательный художественный выбор. Тёмные, драматичные портреты или воздушные, светлые кадры в стиле high key создаются именно через экспокоррекцию.

Как включить: на большинстве камер есть кнопка с пиктограммой «+/−». Удерживая её, крутите колёсико управления, наблюдая за шкалой в видоискателе или на дисплее. Некоторые модели позволяют назначить компенсацию на отдельное колесо для быстрого доступа.

Серая карта

Серая карта — это инструмент для абсолютно точного замера и настройки баланса белого. Представляет собой пластину или лист картона нейтрально-серого цвета, отражающий ровно 18% падающего на неё света — тот самый эталонный средний тон, на который ориентируется экспонометр фотоаппарата.

Зачем она нужна?

В сложных световых условиях, когда в кадре много белого, чёрного или цветных объектов, камера теряется в догадках, что считать нейтральным тоном. Серая карта даёт ей чёткий ориентир: вот этот оттенок серого должен быть правильно экспонирован, от него и танцуй.

Как использовать серую карту (пошагово):

- Поместите карту в сцену — расположите её так, чтобы на неё падал тот же свет, что и на ваш объект съёмки. Важно, чтобы карта занимала значительную часть кадра при замере.

- Переключитесь в точечный замер — это критично. Если использовать матричный или центровзвешенный замер, камера будет учитывать не только карту, но и окружающие объекты, что сведёт на нет всю точность.

- Наведите камеру на серую карту — сфокусируйтесь на ней (или рядом, если автофокус не цепляется за однородную поверхность), убедитесь, что точка замера находится на карте.

- Зафиксируйте экспозицию — нажмите кнопку блокировки экспозиции. На камерах разных производителей это могут быть кнопки AEL/AFL (Fujifilm), AE-L/AF-L (Nikon), AE (Canon), AEL (Sony). После нажатия параметры экспозиции зафиксируются.

- Уберите карту и снимайте — теперь можете компоновать кадр как угодно. Пока блокировка активна (обычно нужно удерживать кнопку или она остаётся активной до следующего нажатия спуска), фотоаппарат будет использовать экспозицию, замеренную по серой карте.

Альтернативный вариант — если снимаете в ручном режиме, просто посмотрите, какие параметры предлагает камера при наведении на серую карту, и выставьте их вручную. Затем убираете карту и работаете с этими настройками.

Серая карта особенно полезна в студийной работе, при предметной съёмке, в ситуациях с необычным или смешанным освещением. Профессиональные фотографы часто делают один кадр с серой картой в начале серии — это не только помогает с экспозицией, но и служит эталоном для корректировки баланса белого при постобработке.

Брекетинг и расширенные техники

Брекетинг экспозиции — это техника съёмки серии идентичных кадров с разными значениями. Звучит избыточно, но на практике это мощный инструмент, который страхует от ошибок и открывает творческие возможности, недостижимые в рамках одного снимка. Давайте разберёмся, зачем нужна эта функция и как её использовать.

Основная идея: камера делает несколько кадров одной сцены — обычно три или пять — с разной экспозицией. Один снимок получается со «стандартной» (той, что предлагает экспонометр), остальные светлее и темнее на заданное количество ступеней. Например, классическая серия из трёх кадров: −1 ступень, 0 (нормальная экспозиция), +1 ступень.

Зачем это нужно:

- Страховка в сложных условиях — если вы не уверены в правильности экспозиции (сложное освещение, контрастная сцена, нет времени на эксперименты), брекетинг даёт несколько вариантов. При отборе материала выберете наиболее удачный.

- Создание HDR-изображений — основное применение в современной фотографии. Сцены с экстремальным динамическим диапазоном (яркое небо и тёмный передний план, интерьер с окнами, закатные пейзажи) невозможно корректно экспонировать в одном кадре. Матрица камеры физически не способна одновременно удержать детали и в глубоких тенях, и в ярких светах. Решение: снять серию с разной экспозицией и объединить снимки в графическом редакторе. На тёмном кадре сохранятся детали неба, на светлом — проявятся тени переднего плана, а софт совместит лучшее из обоих миров.

- Расширение динамического диапазона — даже если вы не планируете создавать классический HDR с его характерным «перенасыщенным» видом, брекетинг позволяет вручную смешать экспозиции, получив естественное изображение с богатой тональностью.

Как включить и настроить брекетинг:

- Найдите функцию в меню камеры — обычно она называется AEB Auto Exposure Bracketing, «Компенсация экспозиции/Брекетинг» или просто «Брекетинг». В некоторых моделях есть отдельная кнопка BKT на корпусе.

- Задайте параметры — укажите количество кадров в серии (чаще всего 3 или 5) и шаг между ними. Для большинства ситуаций достаточно шага в 1 ступень: −1, 0, +1. Для экстремально контрастных сцен можно увеличить до 2 ступеней или снять серию из 5–7 кадров с меньшим шагом для более плавных переходов.

- Выберите режим серийной съёмки — брекетинг удобнее всего использовать в режиме непрерывной съёмки (continuous). Удерживайте кнопку спуска, и камера автоматически сделает всю серию. Важно: используйте штатив, особенно если в серию попадают длинные выдержки. Малейшее смещение между кадрами усложнит их последующее совмещение.

- Снимайте — нажали спуск, камера отщёлкала серию с разными настройками. Всё, у вас есть материал для дальнейшей работы.

Пример ситуации: съёмка заката на море. Если экспонировать по небу, получите красивые облака и насыщенные цвета, но передний план с камнями и волнами провалится в чёрный силуэт без деталей. Если экспонировать по переднему плану, проявятся текстуры камней и пена на воде, но небо превратится в выжженное белое пятно. Брекетинг решает дилемму: снимаете серию, затем в Lightroom или Photoshop совмещаете кадры, взяв небо из тёмной экспозиции, а передний план — из светлой. Результат — сбалансированное изображение, невозможное при однократной съёмке.

Брекетинг требует некоторой практики и постобработки, но для серьёзной пейзажной и архитектурной фотографии это стандартная техника, без которой сложно получить по-настоящему качественный результат в трудных световых условиях.

Проверка и корректировка экспозиции

Определить правильность экспозиции «на глаз», глядя на экран камеры, — ненадёжный метод. Яркость дисплея, окружающее освещение, даже усталость глаз влияют на восприятие. К счастью, у нас есть объективные инструменты для оценки экспозиции прямо в процессе съёмки, а также возможности корректировки на этапе постобработки. Разберём оба подхода.

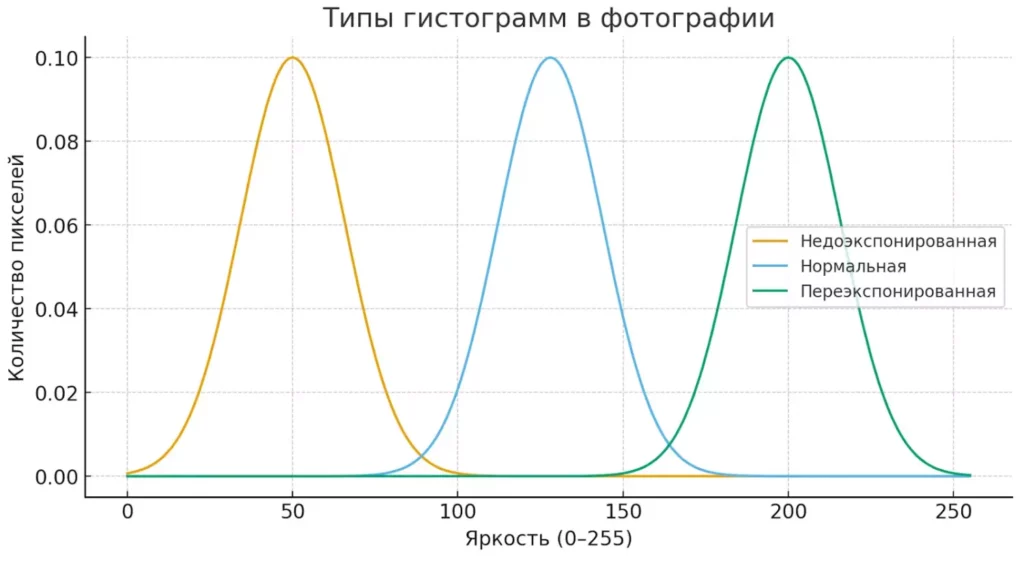

Гистограмма — объективный индикатор экспозиции

Гистограмма — это график распределения яркости в изображении. Горизонтальная ось представляет диапазон от абсолютно чёрного (левый край) до абсолютно белого (правый край), вертикальная показывает количество пикселей с соответствующей яркостью. По сути, гистограмма — это рентгеновский снимок вашего кадра, показывающий его тональную структуру.

Как интерпретировать гистограмму:

- Сдвиг влево — большинство пикселей сконцентрировано в левой части графика. Это означает, что изображение недоэкспонировано, в нём преобладают тёмные тона. Если график «упирается» в левый край и обрезается, значит, в тенях потеряны детали — они провалились в абсолютно чёрный цвет без текстуры. Это явление называется клиппингом теней.

- Сдвиг вправо — преобладают светлые тона, изображение переэкспонировано. Если график обрезан у правого края, значит, в светлых участках произошёл клиппинг — пиксели выжжены в чистый белый без возможности восстановления деталей.

- Сбалансированная гистограмма — график имеет форму холма или горы, располагаясь преимущественно в центральной части с плавными спадами к краям. Это не всегда означает «правильную» экспозицию в художественном смысле, но говорит о том, что изображение содержит полный диапазон тонов от теней до светов.

Нестандартные гистограммы — важно понимать, что «правильная» гистограмма зависит от сюжета. Снимок в низком ключе (преобладание тёмных тонов) закономерно даст график, сдвинутый влево. High-key портрет (светлая, воздушная картинка) покажет сдвиг вправо. Это не ошибка, а творческое решение.

Практическое применение: после съёмки кадра вызовите гистограмму на дисплее камеры (обычно кнопкой Info или Disp). Проанализируйте распределение. Если видите клиппинг там, где он нежелателен, скорректируйте экспозицию и переснимите. Многие камеры показывают также цветные гистограммы (RGB), где можно отследить клиппинг в отдельных цветовых каналах — полезно для точной работы с цветом.

Три типовые формы гистограмм. Они помогают визуально определить, недоэкспонирован ли кадр, сбалансирован или переэкспонирован.

Визуальная проверка пересветов и теней

Некоторые камеры предлагают режим предупреждения о клиппинге: пересвеченные области мигают на дисплее при просмотре снимка (так называемые «зебры» или «мигалки»). Это быстрый способ обнаружить проблемные зоны. Аналогично может подсвечиваться клиппинг в тенях. Если критичные участки изображения попали в эти зоны — пора корректировать экспозицию.

Коррекция в постобработке

Даже при идеальной работе в полевых условиях финальная доводка экспозиции часто происходит в графическом редакторе. Возможности коррекции зависят от формата файла: RAW даёт значительную свободу, JPEG — ограниченную.

Adobe Lightroom — базовый инструментарий:

- Слайдер Exposure — основной регулятор общей яркости изображения. Двигаете вправо — осветляете, влево — затемняете. Работает достаточно «грубо», затрагивая все тональные диапазоны.

- Highlights и Shadows — более тонкие инструменты. Highlights позволяет вытянуть детали из пересвеченных областей (в разумных пределах), Shadows — проявить детали в тенях без влияния на общую яркость средних тонов.

- Whites и Blacks — управление точками белого и чёрного. Используются для установки границ тонального диапазона, чтобы изображение не выглядело блёклым или, наоборот, излишне контрастным.

- Контраст — усиление или ослабление различий между светлыми и тёмными участками. Повышение контраста делает изображение «звонче», но может привести к потере деталей на границах диапазона.

Adobe Photoshop — расширенные возможности:

- Image > Adjustments > Exposure — диалоговое окно с тремя слайдерами: Exposure (общая яркость), Offset (смещение средних тонов без затрагивания границ диапазона) и Gamma Correction (контраст в средних тонах).

- Curves (кривые) — наиболее мощный инструмент для точной корректировки тональности. Позволяет избирательно осветлить или затемнить любой участок тонального диапазона. Профессионалы предпочитают именно кривые за их гибкость.

- Shadow/Highlight — специализированный инструмент для проявления деталей в проблемных зонах. Работает интеллектуально, анализируя локальный контраст.

Важное ограничение: постобработка не всесильна. Сильно недоэкспонированный снимок при попытке его осветлить проявит шумы и артефакты. Переэкспонированные участки с клиппингом не содержат информации — там буквально нечего восстанавливать, пиксели записаны как чистый белый. Поэтому опытные фотографы следуют правилу: «экспонируй вправо» (ETTR — Expose To The Right). Это означает — лучше сделать кадр чуть светлее (без клиппинга в светах), чем темнее. Осветлить тени в RAW проще и чище, чем вытягивать безнадёжно пересвеченные участки.

Похожие советы и рекомендации

Понимание теории — это половина дела. Вторая половина приходит с опытом, который неизбежно включает ошибки и их исправление. Давайте рассмотрим наиболее распространённые промахи, с которыми сталкиваются начинающие фотографы, и практические рекомендации, которые помогут их избежать.

Типичные ошибки:

- Съёмка с рук на длинной выдержке без необходимости — классическая ошибка в условиях недостаточного освещения. Фотограф видит, что кадр тёмный, удлиняет выдержку до 1/15 или даже 1/4 секунды, пытается удержать камеру неподвижно — и получает смазанное изображение. Решение: либо используйте штатив, либо повышайте ISO, либо максимально открывайте диафрагму. Помните про правило: выдержка не длиннее 1/фокусное_расстояние при съёмке с рук.

- Чрезмерное ISO без реальной необходимости — иногда фотографы по привычке оставляют ISO на значении 1600 или 3200, снимая при ярком дневном свете. Результат — зернистые изображения там, где можно было получить идеально чистую картинку на ISO 100. Всегда проверяйте настройки перед началом съёмки, особенно если переходите из помещения на улицу или наоборот.

- Игнорирование пересветов на снегу и белых объектах — камера видит белое платье невесты или снежный пейзаж, решает, что сцена слишком яркая, и затемняет снимок. Белое превращается в грязно-серое. Классическая ситуация, требующая положительной компенсации экспозиции на +1 или +1.5 ступени.

Обратная проблема с чёрными объектами — тёмный костюм, чёрная машина на тёмном фоне. Камера пытается осветлить сцену, и чёрный теряет глубину, становится серым и блёклым. Нужна отрицательная компенсация экспозиции. - Отсутствие контроля за гистограммой — многие новички оценивают свет только по картинке на дисплее, не заглядывая в гистограмму. В солнечный день экран кажется тусклым, и снимок выглядит темнее, чем есть на самом деле. В помещении — наоборот. Гистограмма даёт объективную информацию независимо от условий просмотра.

Практические советы для роста:

- Экспериментируйте осознанно — выберите статичную сцену (натюрморт, пейзаж) и снимайте её много раз, каждый раз меняя только один параметр треугольника. Сначала только диафрагму — от минимального до максимального значения. Затем только выдержку. Потом только ISO. Сравните результаты, проанализируйте, как каждое изменение повлияло на изображение. Это даст интуитивное понимание, которое невозможно получить из текстов.

- Снимайте в RAW — даже если вы пока не занимаетесь серьёзной постобработкой. RAW-файлы дают возможность учиться на своих ошибках, корректируя свет постфактум и видя, что можно было спасти, а что потеряно безнадёжно.

- Меняйте параметры постепенно — не скачите от ISO 100 сразу к ISO 3200. Двигайтесь ступенями: 100 → 200 → 400 → 800. Так вы научитесь чувствовать, какое изменение даёт каждая ступень, и сможете быстрее принимать решения в полевых условиях.

- Используйте гистограмму как основной индикатор — сделайте привычкой проверять гистограмму после каждого пробного снимка, особенно при изменении условий освещения. Через некоторое время вы начнёте предсказывать, как она должна выглядеть для конкретной сцены.

- Изучайте чужие снимки технически — когда видите фотографию, которая вам нравится, обратите внимание на метаданные EXIF (они часто доступны на фотохостингах). Посмотрите, какие параметры использовал автор — диафрагму, выдержку, ISO. Это даст представление о том, как добиваются определённых эффектов.

- Начните вести съёмочный дневник — хотя бы первое время. Записывайте условия съёмки и настройки, которые использовали. Анализируйте неудачные кадры: почему экспозиция оказалась неверной, что нужно было сделать иначе. Такая рефлексия ускоряет обучение в разы.

- Не бойтесь ошибаться — цифровая фотография даёт нам роскошь бесплатных экспериментов. Удалённый неудачный кадр ничего не стоит, зато опыт, полученный при его создании, бесценен. Пробуйте, ошибайтесь, анализируйте, совершенствуйтесь.

Заключение

Экспозиция — это фундамент фотографии, тот базовый навык, без освоения которого невозможно двигаться дальше. Понимание того, как работают диафрагма, выдержка и ISO, как они взаимодействуют между собой и влияют на итоговое изображение, даёт вам настоящий контроль над камерой. Вместо того чтобы надеяться на удачу или слепо полагаться на автоматику, вы осознанно управляете светом — создаёте именно ту картинку, которую задумали. Подведем итоги:

- Экспозиция — основа фотографии. Она определяет, сколько света попадёт на матрицу и как будет выглядеть снимок.

- Три ключевых параметра — диафрагма, выдержка и ISO. Их взаимодействие формирует баланс между яркостью, шумом и глубиной резкости.

- Контроль экспозиции даёт свободу творчества. Освоив треугольник света, фотограф перестаёт полагаться на автоматику и добивается нужного эффекта в любой сцене.

- Анализ гистограммы помогает объективно оценивать кадр. Это инструмент, без которого невозможно точно понять распределение света.

- Практика и эксперименты — лучший способ обучения. Чем больше снимков вы сделаете осознанно, тем интуитивнее станет работа с экспозицией.

Если вы только начинаете осваивать фотографию, рекомендуем обратить внимание на подборку курсов по фотографии. В них есть и теоретические блоки о работе света, и практические задания, которые помогут закрепить знания на практике.

Рекомендуем посмотреть курсы по съемке фото

| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Профессия Фотограф

|

Skillbox

219 отзывов

|

Цена

Ещё -20% по промокоду

150 858 ₽

301 715 ₽

|

От

6 286 ₽/мес

Это минимальный ежемесячный платеж за курс.

|

Длительность

18 месяцев

|

Старт

3 февраля

|

Подробнее |

|

Фотограф

|

Нетология

46 отзывов

|

Цена

с промокодом kursy-online

80 000 ₽

140 351 ₽

|

От

2 339 ₽/мес

На 2 года

|

Длительность

7 месяцев

|

Старт

9 февраля

|

Подробнее |

|

Фотография с нуля до PRO

|

Skillbox

219 отзывов

|

Цена

Ещё -20% по промокоду

79 522 ₽

159 043 ₽

|

От

3 313 ₽/мес

Это минимальный ежемесячный платеж за курс.

|

Длительность

8 месяцев

|

Старт

3 февраля

|

Подробнее |

|

Авторская фотография

|

Contented

46 отзывов

|

Цена

Ещё -5% по промокоду

39 780 ₽

79 560 ₽

|

От

3 315 ₽/мес

Это минимальный ежемесячный платеж за курс.

6 500 ₽/мес

|

Длительность

6 месяцев

|

Старт

2 февраля

|

Подробнее |

|

Профессия Предметный фотограф

|

Skillbox

219 отзывов

|

Цена

Ещё -20% по промокоду

139 715 ₽

279 429 ₽

|

От

4 507 ₽/мес

Это минимальный ежемесячный платеж за курс.

|

Длительность

17 месяцев

|

Старт

3 февраля

|

Подробнее |

Взаимодействие тестировщика: ключ к успешной разработке

Эффективная коммуникация тестировщика с разработчиками, менеджерами и дизайнерами — основа успешного проекта. Разберём типы взаимодействий, вызовы и лучшие практики для достижения максимального качества продукта.

UX/UI-тренды 2025: новые правила дизайна цифровых продуктов

Как технологии искусственного интеллекта, биометрия и 3D-дизайн влияют на UX/UI? В 2025 году интерфейсы становятся умнее, удобнее и визуально сложнее — разберем ключевые тенденции.

Матрица Эйзенхауэра — что это и как применять на практике

Устаете от постоянной спешки и нескончаемых дел? В этой статье вы узнаете, как матрица Эйзенхауэра помогает расставлять приоритеты, сокращать хаос и сосредотачиваться на действительно важном. Простой инструмент — ощутимые результаты.

Почему хороший UX/UI-дизайн – это ключ к сердцу пользователя

Что заставляет пользователей возвращаться к приложению снова и снова? UX/UI-дизайн объединяет удобство и эстетику, создавая незабываемый опыт.