Что такое системная интеграция, зачем она нужна бизнесу и как её реализовать

Представьте современную компанию как оркестр, где каждый отдел играет свою партию, но музыканты не видят дирижера и не слышат друг друга. Именно такая ситуация складывается в бизнесе, когда IT-системы работают изолированно: CRM не знает о складских остатках, бухгалтерия вручную переносит данные из системы продаж, а аналитики тратят 80% времени на сбор информации вместо анализа. В этом курсе разберем, что такое системная интеграция, зачем она нужна бизнесу и как ее реализовать.

В эпоху цифровой трансформации объемы данных растут экспоненциально — согласно исследованиям, каждые два года количество корпоративной информации удваивается. Современные компании используют в среднем 254 SaaS-приложения, и без системной интеграции эта цифровая экосистема превращается в хаос разрозненных решений. Вопрос уже не в том, нужна ли интеграция — а в том, как быстро её реализовать, чтобы не отстать от конкурентов.

Эта иллюстрация передаёт метафору «бизнес без интеграции» как оркестр без дирижёра: отделы не синхронизированы, каждый играет в своё время, не слыша других.

- Что такое системная интеграция

- Какие задачи решает системная интеграция

- Какие бывают виды системной интеграции

- Основные методы системной интеграции

- Преимущества и риски системной интеграции

- Как подойти к проекту системной интеграции

- Заключение

- Рекомендуем посмотреть курсы по системной аналитике

Что такое системная интеграция

Системная интеграция — это процесс объединения различных IT-систем, приложений и сервисов в единую согласованную экосистему, которая обеспечивает бесшовный обмен данными и автоматизацию бизнес-процессов. С технической точки зрения, это создание связей между программными компонентами через API, middleware или специализированные платформы интеграции.

С бизнес-стороны системная интеграция решает фундаментальную проблему: как заставить разные системы «говорить» друг с другом на одном языке. Когда интернет-магазин получает заказ, информация автоматически передается в CRM, систему управления складом, платежный шлюз и службу доставки — без участия человека.

Практические примеры применения включают:

- E-commerce: связка сайта с ERP, CRM, системами аналитики и маркетинга.

- Логистика: интеграция WMS, TMS и систем отслеживания грузов.

- Финансы: объединение банковских систем, платежных шлюзов и учетных программ.

- Производство: связь MES, ERP и систем контроля качества.

- Ритейл: интеграция POS-систем, программ лояльности и складского учета.

В результате компания получает единое информационное пространство, где данные циркулируют автоматически, а руководство видит актуальную картину бизнеса в режиме реального времени.

Какие задачи решает системная интеграция

Системная интеграция выступает катализатором цифровой трансформации бизнеса, решая комплекс операционных и стратегических задач:

- Автоматизация рутинных процессов — устранение ручного переноса данных между системами позволяет сократить время обработки заказов с часов до минут.

- Снижение человеческого фактора — автоматический обмен данными исключает ошибки при дублировании информации.

- Ускорение обработки данных — интегрированные системы обеспечивают мгновенную синхронизацию информации по всем подразделениям.

- Улучшение взаимодействия между отделами — единая информационная среда устраняет барьеры в межотдельной коммуникации.

Проблема → Как решается интеграцией:

| Проблема | Решение через интеграцию |

|---|---|

| Дублирование данных | Единый источник информации |

| Медленная отчетность | Автоматическая аналитика в реальном времени |

| Ошибки в документообороте | Автоматическая генерация документов |

| Неактуальные остатки | Синхронизация складских данных |

| Потеря клиентских данных | Централизованная CRM |

Сферы применения охватывают практически все отрасли: от медицинских учреждений, где интеграция электронных карт пациентов с лабораторными системами спасает жизни, до агропромышленного комплекса, где IoT-датчики интегрируются с системами прогнозирования урожайности.

Какие бывают виды системной интеграции

В зависимости от целей и масштаба проекта мы выделяем три основных вида системной интеграции:

Интеграция приложений — объединение отдельных программных продуктов для совместной работы. Например, связка CRM-системы с почтовым сервисом для автоматической отправки персонализированных предложений клиентам или интеграция системы управления проектами с инструментами разработки.

Интеграция данных — создание единого информационного пространства путем объединения различных источников данных. Этот подход фокусируется на синхронизации, трансформации и консолидации информации из разрозненных баз данных, файлов и внешних сервисов в централизованное хранилище.

Корпоративная интеграция приложений (EAI) — комплексное решение для крупных организаций, которое объединяет множество корпоративных систем в единую экосистему. EAI включает интеграцию ERP, CRM, HRM, SCM и других enterprise-решений с использованием специализированных платформ и middleware.

Каждый вид решает специфические задачи: интеграция приложений подходит для локальных проектов, интеграция данных — для создания аналитических платформ, а EAI — для масштабной цифровой трансформации предприятий.

Основные методы системной интеграции

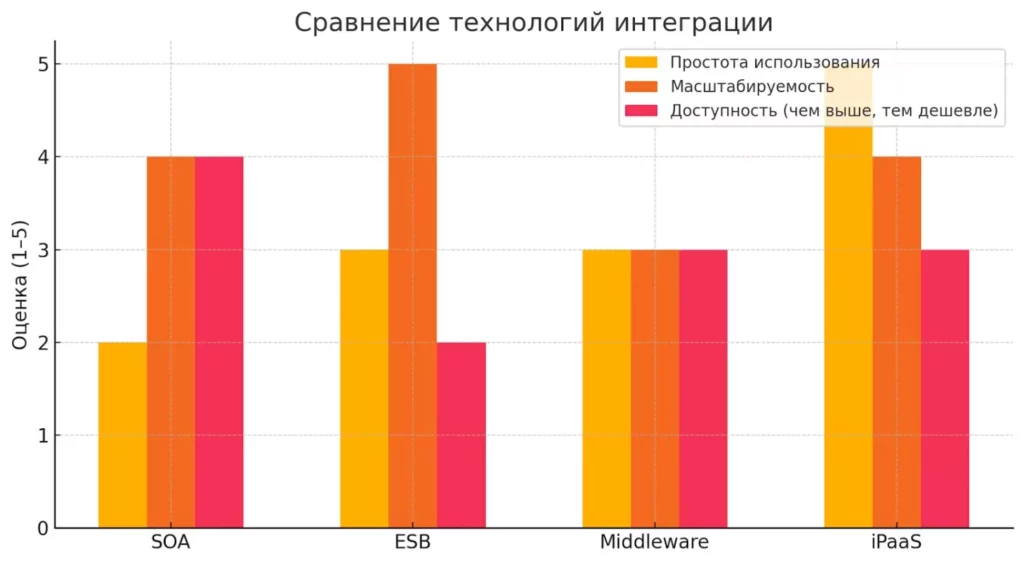

По архитектуре

- Точка-точка (Point-to-Point) — прямое соединение двух систем через API или специализированные коннекторы. Простой и быстрый в реализации метод, но создает «спагетти-архитектуру» при росте количества интеграций.

- Звезда (Hub-and-Spoke) — централизованная архитектура с единым интеграционным центром, через который проходят все данные. Упрощает управление и мониторинг, но создает единую точку отказа.

- Шина (ESB) — использование корпоративной сервисной шины для маршрутизации сообщений между системами. Обеспечивает гибкость и масштабируемость, но требует серьезных инвестиций в инфраструктуру.

- Смешанный подход — комбинация различных методов в зависимости от специфики интеграции: критические связи реализуются напрямую, а массовые потоки данных проходят через шину.

По способу связи

- Интерфейсный метод (API, UI-обёртки) — обмен данными через программные интерфейсы. Самый распространенный подход в эпоху REST API и микросервисов.

- Общий формат данных (EDI, XML, JSON) — стандартизация форматов для универсального обмена информацией между системами.

- Информационный метод (общая БД) — использование централизованной базы данных для всех интегрируемых систем.

- Сервисный метод (микросервисы, SOA) — разбиение функционала на независимые сервисы с четко определенными интерфейсами.

- Пользовательский метод — ручной обмен данными через экспорт/импорт файлов или веб-интерфейсы.

Метод → Плюсы → Минусы → Когда применять:

| Метод | Плюсы | Минусы | Применение |

|---|---|---|---|

| Точка-точка | Быстрота, простота | Сложность масштабирования | До 5 систем |

| Звезда | Централизованное управление | Единая точка отказа | Средние предприятия |

| ESB | Гибкость, надежность | Высокая стоимость | Крупные корпорации |

| API | Стандартизация | Зависимость от качества API | Современные приложения |

Диаграмма сравнивает три архитектурных подхода — Point-to-Point, Hub-and-Spoke и ESB — по гибкости, масштабируемости и сложности внедрения. Это помогает понять, какой метод подходит под разные масштабы и задачи.

Технологии и платформы интеграции

Выбор подходящих инструментов и технологий — фундаментальный этап интеграционного проекта. Ниже — ключевые технологические решения, применяемые в практике:

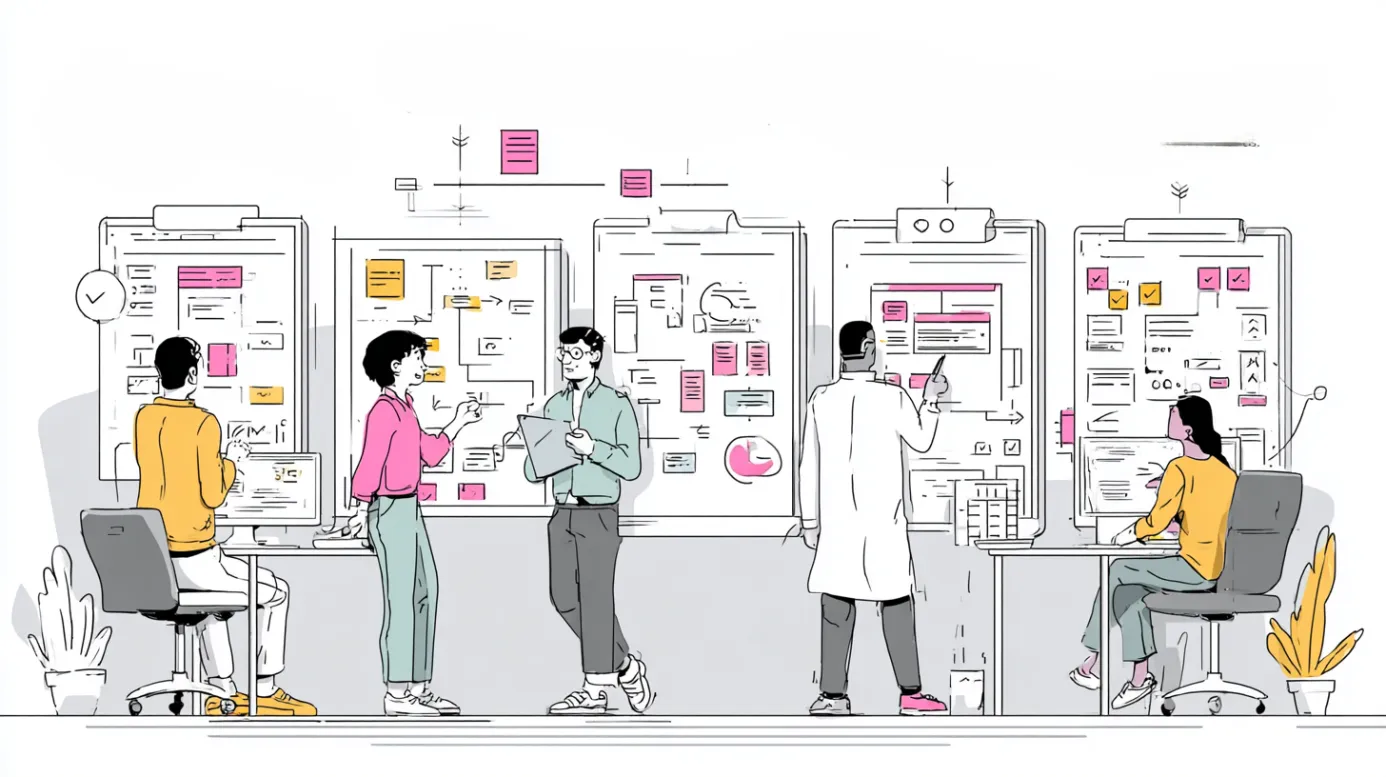

- SOA (Service-Oriented Architecture) — архитектура, в которой бизнес-логика представлена в виде набора взаимосвязанных сервисов. Обеспечивает гибкость и переиспользуемость компонентов, но требует строгой стандартизации интерфейсов.

- ESB (Enterprise Service Bus) — шина данных, через которую проходят все обмены между системами. Позволяет централизованно управлять маршрутами, трансформациями данных и логикой взаимодействий. Идеальна для крупных предприятий с большим числом систем.

- Middleware — промежуточное ПО, которое обеспечивает «сцепление» между различными приложениями. Это может быть очередь сообщений (RabbitMQ, Kafka), брокер событий или система маршрутизации API.

- iPaaS (Integration Platform as a Service) — облачные платформы для построения и управления интеграциями. Удобны для бизнеса без сильной in-house IT-команды, поскольку предлагают визуальные конструкторы, готовые коннекторы и инструменты мониторинга. Примеры: Boomi, MuleSoft, Zapier, Integromat.

Эти технологии не исключают друг друга, а могут использоваться в связке: например, SOA-сервисы могут передавать данные через ESB, а внешние SaaS-системы подключаются через iPaaS.

Диаграмма показывает сравнительные оценки четырёх популярных технологий системной интеграции — SOA, ESB, Middleware и iPaaS — по трём критериям: простота использования, масштабируемость и доступность.

Преимущества и риски системной интеграции

Преимущества

- Автоматизация бизнес-процессов — интеграция исключает ручные операции по передаче данных между системами, высвобождая ресурсы сотрудников для более сложных задач. Компании сообщают о сокращении времени обработки заказов на 60-80% после внедрения интеграционных решений.

- Централизация данных — единое информационное пространство обеспечивает актуальность данных во всех подразделениях одновременно. Руководители получают возможность принимать решения на основе консолидированной информации, а не фрагментированных отчетов.

- Повышение прозрачности процессов — интегрированные системы создают end-to-end видимость бизнес-процессов от первого контакта с клиентом до выполнения заказа. Это позволяет выявлять узкие места и оптимизировать операции.

- Быстрая аналитика — автоматическая агрегация данных из различных источников ускоряет формирование отчетов и dashboards в режиме реального времени.

Риски и ограничения

- Высокая стоимость комплексных проектов — стоимость интеграционных проектов сильно варьируется: от нескольких сотен тысяч рублей для простых связок в малом бизнесе до десятков миллионов рублей для комплексных корпоративных решений (EAI) с использованием промышленных платформ.

- Требования к безопасности — каждая новая интеграция расширяет поверхность атак и требует дополнительных мер по защите данных, включая шифрование, аутентификацию и аудит.

- Сложность сопровождения — интегрированные системы создают зависимости, где изменение в одной системе может повлиять на работу всей экосистемы.

- Важно знать: перед началом проекта необходимо провести анализ рисков и заложить в бюджет средства на техническую поддержку и возможные доработки.

Риски и проблемы системной интеграции

Даже при всех преимуществах системная интеграция может обернуться источником новых вызовов, если подход к проекту будет несистемным или поспешным. Среди ключевых проблем, с которыми сталкиваются компании:

Несовместимость систем — при попытке интегрировать устаревшие решения или разные версии ПО часто возникают технические конфликты: один сервис работает по современным протоколам, другой — требует «костылей» или доработок.

Неопределённые требования — отсутствие четко зафиксированных целей, бизнес-процессов и API-спецификаций приводит к постоянным изменениям по ходу реализации, что растягивает сроки и увеличивает затраты.

Сбой в одной системе → сбой во всей цепочке — интеграции создают новые зависимости, и если один элемент выходит из строя, «цепочка данных» может оборваться на полпути.

Нехватка компетенций внутри команды — архитектура, построенная «на глаз», без участия опытного архитектора и DevOps-инженера, зачастую плохо масштабируется и требует постоянного ручного вмешательства.

Потенциальные убытки — неудачная интеграция может не только не принести выгоду, но и привести к потерям из-за нарушения бизнес-процессов, сбоев в работе или ошибочных данных в системах.

Совет: ещё на этапе подготовки проекта составьте таблицу рисков, определите критичные точки сбоя и подготовьте стратегии обхода: дублирование систем, резервные каналы, fallback-сценарии. Интеграция — не просто «подключение API», а проект, требующий тщательного анализа и тестирования.

Как подойти к проекту системной интеграции

Пошаговый алгоритм реализации

- Анализ бизнес-процессов. Начинаем с детального изучения существующих workflow: как информация движется между отделами, где возникают задержки, какие данные дублируются. Важно зафиксировать AS-IS процессы и определить целевое состояние TO-BE.

- Определение требований. Формулируем функциональные и нефункциональные требования: объемы данных, скорость обработки, требования к надежности и безопасности. Определяем SLA для каждой интеграции.

- Выбор метода интеграции. Исходя из архитектуры существующих систем, бюджета и временных рамок выбираем оптимальный подход: точка-точка для быстрых решений, ESB для масштабируемых проектов.

- Документация и глоссарий. Создаем техническое задание с описанием API, форматов данных, схем маршрутизации. Ведем единый глоссарий терминов — это критически важно для команд, работающих с разными системами.

- Разработка и тестирование. Реализуем интеграции поэтапно с обязательным unit и integration тестированием. Проводим нагрузочное тестирование для критических интеграций.

- Поддержка и масштабирование. Организуем мониторинг работы интеграций, логирование ошибок и процедуры rollback. Планируем развитие системы под растущие потребности бизнеса.

Чек-лист успешного проекта

- Команда включает бизнес-аналитика, системного архитектора и DevOps-инженера.

- Документированы все API и форматы данных.

- Настроен мониторинг и алертинг.

- Проведено обучение пользователей.

- Подготовлен план аварийного восстановления.

Совет эксперта: «Не пытайтесь интегрировать всё сразу. Начинайте с наиболее критичных для бизнеса интеграций и постепенно расширяйте экосистему.»

Заключение

Системная интеграция сегодня — это не просто техническая необходимость, а стратегический инструмент конкурентного преимущества. Компании, которые смогли создать бесшовную цифровую экосистему, демонстрируют более высокую операционную эффективность, скорость принятия решений и адаптивность к изменениям рынка. Подведем итоги:

- Системная интеграция нужна всем, кто работает с несколькими ИТ-системами. Она устраняет барьеры между ними.

- Выбор архитектуры зависит от целей бизнеса. Есть простые решения, а есть масштабируемые платформы.

- Интеграция несёт и риски — высокие затраты, сложность поддержки, безопасность.

- Чтобы проект был успешным, важно поэтапное планирование. Анализ процессов и тестирование — обязательны.

- Даже после внедрения потребуется сопровождение. Интеграция — это процесс, а не точка.

Если вы только начинаете осваивать системную интеграцию или хотите получить практический опыт, рекомендуем обратить внимание на курсы по системной аналитике. В них есть всё: от архитектурных концепций до практики настройки связей между системами.

Рекомендуем посмотреть курсы по системной аналитике

| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Аналитик данных

|

Eduson Academy

100 отзывов

|

Цена

Ещё -5% по промокоду

105 900 ₽

|

От

8 825 ₽/мес

Беспроцентная. На 1 год.

|

Длительность

6 месяцев

|

Старт

3 февраля

|

Ссылка на курсПодробнее |

|

Системный и бизнес-анализ в разработке ПО. Интенсив

|

Level UP

36 отзывов

|

Цена

75 000 ₽

|

От

18 750 ₽/мес

|

Длительность

1 месяц

|

Старт

23 января

|

Ссылка на курсПодробнее |

|

Системный аналитик PRO

|

Нетология

46 отзывов

|

Цена

с промокодом kursy-online

79 800 ₽

140 000 ₽

|

От

3 500 ₽/мес

Рассрочка на 2 года.

|

Длительность

10 месяцев

|

Старт

13 февраля

|

Ссылка на курсПодробнее |

|

Системный аналитик с нуля

|

Stepik

33 отзыва

|

Цена

4 500 ₽

|

|

Длительность

1 неделя

|

Старт

в любое время

|

Ссылка на курсПодробнее |

|

Системный аналитик с нуля до PRO

|

Eduson Academy

100 отзывов

|

Цена

Ещё -10% по промокоду

125 900 ₽

257 760 ₽

|

От

10 492 ₽/мес

10 740 ₽/мес

|

Длительность

6 месяцев

|

Старт

в любое время

|

Ссылка на курсПодробнее |

Как искать удалённую работу и найти подработку: инструкция для новичков

Как искать удалённую работу, если в резюме — пусто, а уверенности ноль? Разбираем всё: от профессий до ошибок, от мошенников до оформления резюме.

Как Java помогает создавать идеальные облачные решения

Java и cloud computing — комбинация для масштабируемых приложений. Узнайте, какие фреймворки выбрать и как обеспечить высокую производительность.

Зачем нужна верстка сайта в 2025 году?

Верстка сайта — это не просто технический процесс. Она играет ключевую роль в создании успешных, доступных и оптимизированных веб-ресурсов. Узнайте, почему этот навык так важен для карьерного роста и бизнеса

Что такое BDD-тестирование: объясняем простыми словами

BDD помогает команде говорить на одном языке — без лишней техничности. Хотите меньше багов и больше понимания? Узнайте, как работает метод на практике.