Целевая аудитория: как определить, сегментировать и использовать с выгодой

Знаете, что объединяет провальный стартап и миллиардную корпорацию, которая внезапно начала терять клиентов? И те, и другие в какой-то момент перестали понимать, кому они продают свой продукт. Или — что ещё хуже — думали, что продают «всем подряд».

Целевая аудитория — это не просто маркетинговый термин из учебника, который любят повторять консультанты за ваши деньги. Это основа любого успешного бизнеса, будь то технологический стартап, разрабатывающий очередного AI-помощника, или традиционная пекарня на углу. Понимание того, кто ваш клиент, определяет буквально всё: от дизайна продукта до стратегии продвижения, от ценообразования до выбора каналов коммуникации.

В эпоху, когда каждый второй предприниматель мечтает создать «следующий ChatGPT» или запустить революционный сервис, большинство забывают об одной простой истине: даже самая крутая технология бесполезна, если вы не знаете, кому она нужна и почему. А уж если вы пытаетесь угодить всем сразу — готовьтесь разочароваться во всех без исключения.

В этом курсе мы разберём, как правильно определить свою целевую аудиторию, не наделав при этом классических ошибок (которых, кстати, предостаточно). Поговорим о том, почему сегментация — это не просто деление людей на группы ради красивых презентаций, а реальный инструмент увеличения прибыли. И главное — покажем, как использовать всю эту информацию с реальной выгодой для бизнеса, а не просто для галочки в бизнес-плане.

- Что такое целевая аудитория и зачем её изучать

- Типичные ошибки при определении целевой аудитории

- Типы целевой аудитории

- Как определить свою целевую аудиторию

- Сегментация аудитории на основе признаков

- Как создать портрет (персону) ЦА

- Дополнительные источники данных и инструменты

- Применение собранных данных

- Рекомендации по лучшему оформлению текста

- Итог и чек-лист по работе с ЦА

- Заключение

- Рекомендуем посмотреть курсы по интернет-маркетингу

Что такое целевая аудитория и зачем её изучать

Целевая аудитория — это группа людей или компаний, которые с наибольшей вероятностью купят ваш продукт или воспользуются вашей услугой. Звучит просто? На практике всё несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд (и это мягко говоря).

ЦА определяется тремя основными параметрами: демографическими характеристиками (возраст, пол, доход, география — всё то, что можно посчитать и занести в красивую таблицу), психографическими особенностями (интересы, ценности, образ жизни — то, что делает людей людьми, а не статистическими единицами) и поведенческими паттернами (как они принимают решения, где покупают, как часто меняют предпочтения). Именно сочетание этих трёх компонентов даёт полную картину того, с кем вы имеете дело.

Понимание целевой аудитории критически важно по нескольким причинам, каждая из которых может стать разницей между успехом и провалом:

- Эффективность маркетинга возрастает в разы. Когда вы знаете, где ваши клиенты проводят время и какие сообщения их цепляют, вы перестаёте тратить деньги на рекламу «в никуда». Вместо того чтобы размещать объявления везде подряд в надежде, что кто-то случайно наткнётся на ваш продукт, вы точно знаете, где искать своих людей.

- Оптимизация ресурсов становится реальностью. Ограниченный бюджет (а он ограничен практически всегда) можно потратить с максимальной пользой, сосредоточившись на самых перспективных сегментах. Это особенно важно для стартапов, которые не могут позволить себе роскошь «стрелять из пушки по воробьям».

- Продукт адаптируется под реальные потребности. Знание того, что именно нужно вашим клиентам, позволяет создавать решения, которые они действительно готовы покупать. А не те, которые кажутся крутыми вам и вашей команде разработчиков.

- Конкурентное преимущество материализуется автоматически. Пока конкуренты пытаются угодить всем, вы можете стать экспертами в решении проблем конкретной группы людей. И поверьте, люди готовы платить больше тем, кто их действительно понимает.

Типичные ошибки при определении целевой аудитории

Работа с целевой аудиторией часто ломается не на сложных аналитических методах, а на банальных ошибках. Они встречаются у стартапов и у крупных компаний одинаково часто — и стоят очень дорого.

Основные промахи:

- Попытка охватить «всех сразу». Кажется логичным: чем шире аудитория, тем больше клиентов. На практике это приводит к размытым сообщениям и пустым тратам бюджета. Продукт для всех — значит, ни для кого.

- Игнорирование косвенной аудитории. Бизнес часто думает только о тех, кто платит деньги, забывая о тех, кто влияет на решение. Например, детские товары покупают родители, но именно дети определяют, что окажется в корзине.

- Стереотипное мышление. «Женщины любят розовое», «молодёжь всегда сидит в TikTok», «пенсионеры не пользуются интернетом». Такие допущения быстро приводят к тому, что рекламные кампании не работают, а клиенты уходят к конкурентам.

- Слишком общие характеристики. «Мужчины 20–40 лет, живущие в крупных городах» — это не портрет аудитории, а статистическая выборка. Без психографики и поведенческих особенностей сегментация превращается в фикцию.

- Разовый анализ без пересмотра. Аудитория не стоит на месте: меняются привычки, появляются новые платформы и интересы. Если вы один раз определили ЦА и забыли обновить данные — со временем окажетесь в прошлом.

Чтобы избежать этих ошибок, важно не только собрать данные, но и регулярно проверять гипотезы, тестировать новые сегменты и корректировать портрет аудитории.

Типы целевой аудитории

Классификация целевых аудиторий — это не академическое упражнение для маркетологов, а практический инструмент, который помогает понять, с кем именно вы работаете и как к ним подступиться. Разные типы ЦА требуют кардинально разных подходов, и путаница здесь может дорого обойтись.

| Тип аудитории | Определение | Пример применения |

| Основная vs Косвенная | Основная — те, кто принимает решение о покупке и платит. Косвенная — влияет на решение, но сама не покупает | Детские игрушки: основная ЦА — родители (платят), косвенная — дети (выбирают) |

| Широкая vs Узкая | Широкая охватывает большой сегмент с разными потребностями. Узкая — конкретная ниша с чёткими характеристиками | Широкая: «владельцы смартфонов». Узкая: «геймеры 18-25 лет, играющие в мобильные RPG» |

| B2B vs B2C | B2B — продажи бизнесу. B2C — продажи конечному потребителю | B2B: CRM-системы для компаний. B2C: мобильные приложения для фитнеса |

Основная и косвенная аудитории — пожалуй, самое коварное деление, потому что здесь легко ошибиться с приоритетами. Возьмём, например, корпоративное ПО: основная ЦА — это руководители, которые подписывают чеки, но косвенная (сотрудники, которые будут пользоваться системой каждый день) может похоронить проект своим саботажем, если их потребности не учтены. Классический пример — внедрение новых корпоративных мессенджеров, которые IT-отделы навязывают сверху, а сотрудники продолжают сидеть в WhatsApp.

Деление на широкую и узкую аудитории — это выбор между охватом и глубиной. Широкая ЦА означает больший потенциальный рынок, но и большую конкуренцию, плюс сложности с созданием продукта, который устроит всех. Узкая ЦА — это возможность стать экспертом в конкретной нише, но риск упереться в потолок роста. Многие успешные стартапы начинали с очень узкой ниши, а потом расширялись.

B2B и B2C — это не просто разные рынки, это разные вселенные со своими законами физики. В B2B решения принимаются комитетами, циклы продаж измеряются месяцами, а клиенты хотят видеть ROI в Excel-таблицах. В B2C всё решают эмоции, импульсы и удобство использования — и если ваше приложение не зацепило за первые 30 секунд, пользователь уже ушёл к конкурентам.

Как определить свою целевую аудиторию

Определение целевой аудитории — это детективная работа, где улики разбросаны по всему интернету, а свидетели не всегда говорят правду (особенно когда их спрашивают в лоб, купят ли они ваш продукт). К счастью, методов сбора информации достаточно, чтобы составить достоверный портрет ваших потенциальных клиентов.

Исследование рынка и анализ конкурентов — это ваша отправная точка. Начните с изучения того, кто уже работает в вашей нише и на кого они ориентируются. Проанализируйте их сайты, рекламные кампании, социальные сети. Посмотрите, где они размещают рекламу — это прямая подсказка о том, где искать вашу аудиторию. Изучите отзывы на их продукты: что хвалят клиенты, на что жалуются, чего им не хватает. Это золотая жила для понимания реальных потребностей рынка.

Прямое взаимодействие с потенциальными клиентами — здесь начинается настоящая магия. Интервью, опросы, анкеты и фокус-группы дают вам возможность услышать голос клиента напрямую, без искажений и интерпретаций. Правда, есть одна загвоздка: люди далеко не всегда говорят то, что думают, и делают то, что говорят. Поэтому важно задавать правильные вопросы и искать паттерны в ответах.

Анализ собственных данных — если у вас уже есть клиенты (хотя бы несколько), изучите их досконально. Возраст, пол, география — это лишь верхушка айсберга. Гораздо интереснее поведенческие данные: в какое время они активны, как часто взаимодействуют с продуктом, какие функции используют, а какие игнорируют. Google Analytics, CRM-системы, данные социальных сетей — всё это источники ценной информации.

| Метод | Цель | Пример применения |

| Интервью с клиентами | Выявить реальные потребности и боли | 30-минутные звонки с 10-15 существующими клиентами |

| Опросы и анкеты | Собрать количественные данные | Google Forms с вопросами о предпочтениях и поведении |

| Анализ веб-аналитики | Понять поведенческие паттерны | Изучение демографии и интересов в Google Analytics |

| Социальные сети | Найти естественные сообщества ЦА | Анализ групп и сообществ, где обсуждаются релевантные темы |

| A/B тесты | Проверить гипотезы о предпочтениях | Тестирование разных версий лендингов для разных сегментов |

Особое внимание стоит уделить методам, которые показывают реальное поведение, а не декларируемые намерения. Тепловые карты сайта, записи пользовательских сессий, статистика открытий email-рассылок — всё это говорит о том, что люди действительно делают, а не о том, что они говорят в опросах.

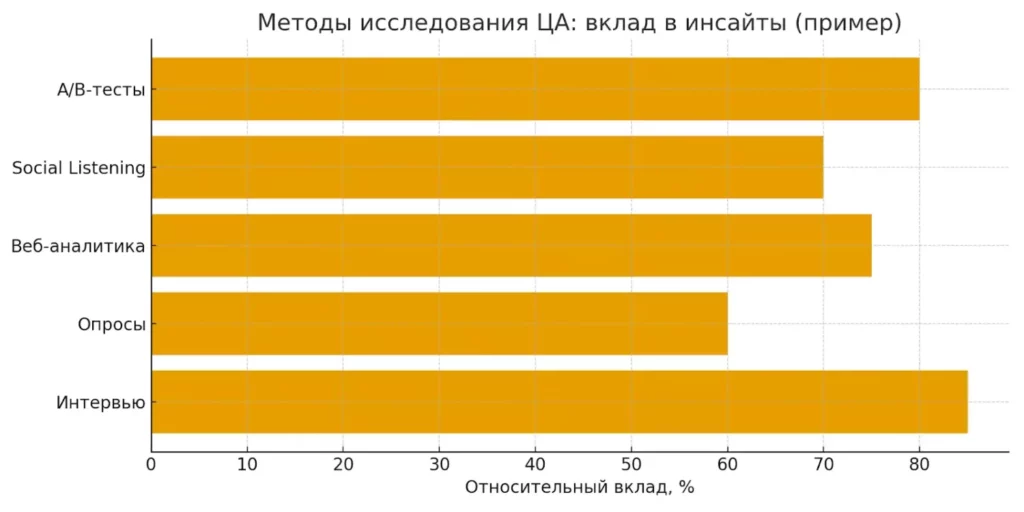

Диаграмма показывает, какие методы исследования дают наибольший вклад в понимание целевой аудитории. Интервью и A/B-тесты чаще приносят глубокие инсайты, в то время как опросы и аналитика дают дополнительный контекст.

И помните: определение ЦА — это итеративный процесс. Начните с гипотез, проверьте их на практике, скорректируйте и проверьте снова. Рынки меняются, предпочтения эволюционируют, и ваше понимание аудитории должно развиваться вместе с ними.

Сегментация аудитории на основе признаков

Сегментация — это искусство не пытаться угодить всем сразу, а вместо этого создать несколько чётко определённых групп, каждой из которых можно предложить именно то, что ей нужно. Это как хороший портной: вместо одного костюма «универсального размера» он шьёт несколько идеально сидящих по фигуре.

Демографическая сегментация

Демография — это фундамент, хотя и не самый захватывающий. Возраст, пол, доход, образование, семейное положение, география — всё то, что можно легко измерить и занести в CRM. Кажется скучно? Зря так думаете.

Возьмём мобильные приложения для инвестиций. Сегмент «мужчины 25-35 лет с доходом выше среднего» будет интересоваться агрессивными стратегиями и сложными инструментами, а «женщины 45-55 лет» — стабильными долгосрочными вложениями и простым интерфейсом. Один и тот же продукт, но совершенно разные подходы к позиционированию и коммуникации.

Географическая сегментация особенно важна для локального бизнеса, но не только. Даже глобальные продукты приходится адаптировать под региональные особенности — культурные различия, платёжные привычки, законодательные ограничения. Тот же Netflix в каждой стране предлагает свой контент.

Психографическая сегментация

А вот здесь начинается настоящее веселье. Психография изучает образ жизни, ценности, интересы, отношение к жизни — всё то, что делает людей уникальными личностями, а не статистическими единицами.

Два человека одного возраста, пола и дохода могут иметь кардинально разные потребности. Один — консерватор, который ценит стабильность и традиции, другой — новатор, готовый пробовать всё новое. Первому подойдёт банк с вековой историей и солидной репутацией, второму — финтех-стартап с крутым мобильным приложением и криптовалютными опциями.

Психографическая сегментация особенно важна для брендинга и создания эмоциональной связи с аудиторией. Она отвечает на вопрос не «кто покупает», а «почему покупает». И именно «почему» определяет лояльность и готовность платить премию за бренд.

Поведенческая сегментация

Поведенческая сегментация — это сегментация будущего, потому что она основана на том, что люди реально делают, а не на том, что они говорят или какими они кажутся демографически. В эпоху больших данных мы можем отслеживать каждый клик, каждую покупку, каждое взаимодействие с продуктом.

Круговая диаграмма отражает примерное распределение сегментов: новички, активные, лояльные и переключатели. Такой подход помогает адаптировать стратегию под разные группы клиентов.

Здесь можно выделить несколько ключевых параметров: частота использования продукта (новички vs активные пользователи vs чемпионы), лояльность к бренду (переключатели vs лояльные клиенты), повод для покупки (регулярное использование vs особые случаи), ценовая чувствительность (готовность платить премию vs охота за скидками).

Возьмём SaaS-продукт. Сегмент «новые пользователи» нуждается в обучающих материалах и простых функциях, «активные пользователи» хотят больше возможностей и интеграций, а «суперпользователи» готовы платить за премиум-функции и персональную поддержку. Одна база пользователей, но три совершенно разные стратегии развития продукта и коммуникации.

Особенно мощно поведенческая сегментация работает в связке с машинным обучением. Алгоритмы могут находить неочевидные паттерны поведения и группировать пользователей по признакам, которые человек никогда не заметил бы. Правда, тут важно не увлечься и помнить, что за каждым кластером в вашей модели стоят реальные люди с реальными потребностями.

Как создать портрет (персону) ЦА

Создание персоны целевой аудитории — это момент, когда абстрактная статистика превращается в живого человека с именем, лицом и историей. Это не академическое упражнение, а практический инструмент, который поможет вашей команде принимать решения, представляя конкретного клиента, а не безликую массу «пользователей 25-45 лет».

Хорошая персона включает в себя несколько ключевых компонентов.

- Демографические характеристики — это база: возраст, пол, образование, доход, семейное положение, место жительства. Но не останавливайтесь на сухих цифрах.

- Потребности и болевые точки — что заставляет этого человека искать решение? Какие проблемы он пытается решить?

- Мотивации и цели — к чему он стремится, что его вдохновляет, что считает успехом?

- Поведенческие паттерны — как он принимает решения, где ищет информацию, кому доверяет?

Вот пример персоны для B2B-продукта в сфере маркетинговой аналитики:

Анна Петрова, 32 года, маркетинг-менеджер в IT-компании (50-200 сотрудников)

Анна живёт в Москве, замужем, нет детей, высшее образование (экономическое), зарплата 120-150 тысяч рублей. Работает в быстрорастущей компании, где от неё ждут результатов и KPI. Главная боль — необходимость доказывать эффективность маркетинговых кампаний руководству, которое не всегда понимает специфику digital-маркетинга. Цель — продвижение по карьерной лестнице и профессиональное развитие.

Иллюстрация показывает образ типичной «персоны» — собирательного клиента с конкретными характеристиками. Визуально закрепляет идею о том, что аудитория должна восприниматься как живой человек, а не абстрактная статистика.

Поведенческие особенности: активно изучает профессиональную литературу, подписана на тематические телеграм-каналы, регулярно посещает конференции. При выборе инструментов ориентируется на рекомендации коллег и экспертов. Готова потратить время на изучение нового продукта, если видит в нём потенциал. Ценит понятную отчётность и возможность быстро получить нужные данные.

Критично важный момент: представьте себя на месте этой персоны. Как бы вы себя чувствовали, если бы вам нужно было каждый месяц отчитываться перед CEO о том, сколько клиентов привёл маркетинг, а ваши инструменты показывают разные цифры? Какие вопросы вы бы задавали поставщикам решений? На что бы обращали внимание при выборе?

Шаблон для создания персоны:

| Элемент | Описание | Вопросы для заполнения |

| Базовая информация | Имя, возраст, должность, доход | Кто этот человек? Как его зовут? |

| Демография | География, образование, семейное положение | Где живёт? Какой у него бэкграунд? |

| Цели и мотивация | К чему стремится, что важно | Чего хочет добиться? Что его мотивирует? |

| Болевые точки | Основные проблемы и вызовы | С какими трудностями сталкивается? |

| Поведение | Как принимает решения, где ищет информацию | Где учится? Кому доверяет? Как покупает? |

| Возражения | Что может помешать покупке | Почему может сказать «нет»? |

Помните: персона — это не художественное произведение, а рабочий инструмент. Она должна помогать команде отвечать на вопросы типа «А что бы подумала Анна Петрова, увидев эту рекламу?» или «Решил бы эту функцию проблему нашего клиента?». Если ваша персона не помогает принимать такие решения — значит, она слишком абстрактная или неточная.

И последнее: создавайте несколько персон для разных сегментов, но не увлекайтесь — обычно достаточно 3-5 основных типов клиентов. Больше — и команда запутается, меньше — упустите важные различия между сегментами.

Дополнительные источники данных и инструменты

Когда базовые методы исследования освоены, пора переходить к более изощрённым способам добычи информации о вашей аудитории. Современный интернет — это огромная база данных о поведении и предпочтениях людей, нужно только знать, где искать и как интерпретировать найденное.

Социальные сети и онлайн-сообщества — настоящая золотая жила для понимания аудитории. Люди в соцсетях ведут себя более естественно, чем в формальных опросах, делятся реальными мнениями и проблемами. Группы Вконтакте, Reddit, специализированные форумы, тематические телеграм-каналы — везде ваша аудитория оставляет цифровые следы своих интересов и потребностей.

Особенно ценны комментарии под постами конкурентов — там люди высказывают неприкрытую критику, делятся опытом, задают вопросы. Это бесплатные фокус-группы, которые работают 24/7. Изучите, что пишут в отзывах на маркетплейсах, в комментариях к YouTube-роликам, в обсуждениях на профильных сайтах.

Аналитические инструменты и платформы открывают доступ к данным, которые раньше были доступны только крупным корпорациям. Google Analytics покажет демографию посетителей сайта, их интересы и поведенческие паттерны. SimilarWeb и SEMrush позволяют подсмотреть, откуда конкуренты получают трафик и на какие запросы ранжируются.

Яндекс.Метрика, особенно её вебвизор и тепловые карты, показывает, как пользователи реально взаимодействуют с сайтом — куда кликают, где застревают, что игнорируют. Это данные о реальном поведении, а не о декларируемых намерениях.

Специализированные исследовательские платформы демократизировали доступ к качественным исследованиям. Google Surveys, SurveyMonkey, Typeform позволяют быстро собрать количественные данные. Для более глубоких исследований есть платформы типа UserInterviews или Respondent, где можно найти респондентов с нужными характеристиками для интервью.

Парсинг и анализ больших данных — для тех, кто готов к более техническому подходу. Scrapy для Python, различные API социальных сетей, инструменты для анализа тональности текстов помогают автоматизировать сбор и обработку информации. Правда, здесь нужны соответствующие навыки или специалисты в команде.

Не забывайте про офлайн-источники: отраслевые исследования, государственную статистику, отчёты консалтинговых компаний. McKinsey, BCG, Deloitte регулярно публикуют исследования рынков, которые могут дать ценный контекст для понимания вашей ниши.

Инструменты для социального прослушивания (social listening) — Brand24, Mention, YouScan — отслеживают упоминания ключевых слов, брендов, тем в интернете. Это позволяет понять, как и где обсуждают вашу нишу, какие проблемы волнуют аудиторию, какие тренды набирают популярность.

Важный момент: не пытайтесь использовать все инструменты сразу. Начните с бесплатных и простых, освойте их, а потом расширяйте арсенал. Не забывайте о законах о конфиденциальности, таких как GDPR в Европе (штрафы до €20 млн или 4% от годового мирового оборота) и ФЗ-152 «О персональных данных» в России. Штрафы за их нарушение могут быть критичными для бизнеса.

Применение собранных данных

Самая распространённая ошибка в работе с целевой аудиторией — это синдром «исследования ради исследования». Компании тратят месяцы на сбор данных, создание красивых презентаций с инфографикой, а потом… ничего не меняют в своём подходе. Информация о ЦА должна трансформироваться в конкретные бизнес-решения, иначе это просто дорогое хобби.

Формирование уникального торгового предложения (УТП) — первое и самое важное применение данных о ЦА. Когда вы точно знаете, какие боли испытывает ваша аудитория и что её мотивирует, можно сформулировать предложение, которое попадает прямо в цель. Вместо общих фраз типа «лучшее решение на рынке» вы говорите о конкретной выгоде для конкретных людей.

Например, вместо «наша CRM-система повышает эффективность продаж» (что говорят все) можно сказать «наша система помогает менеджерам по продажам тратить на 40% меньше времени на отчёты и на 60% больше — на живое общение с клиентами». Второй вариант бьёт точно в болевую точку — менеджеры ненавидят отчёты и хотят больше продавать.

Стратегия позиционирования и коммуникации кардинально меняется в зависимости от понимания аудитории. Для B2B-клиентов важны ROI, риски, масштабируемость — говорите цифрами и фактами. Для B2C-сегмента критичны эмоции, удобство, социальное одобрение — используйте stories и lifestyle-позиционирование.

Возьмём финтех-продукт для инвестиций. Сегменту «молодые профессионалы» можно рассказывать про технологии, инновации, возможность «обыграть рынок». Сегменту «предпенсионный возраст» — про надёжность, защиту капитала, проверенные временем стратегии. Один продукт, но совершенно разные коммуникационные стратегии.

Таргетированная реклама и выбор каналов продвижения становятся точными хирургическими инструментами вместо стрельбы дробью. Зная, где ваша аудитория проводит время, можно сосредоточить бюджет на самых эффективных каналах. Если ваша ЦА — IT-специалисты, то имеет смысл рекламироваться на Хабре, в профильных телеграм-каналах, на конференциях.

Разработка продукта и приоритизация функций — ещё одна сфера применения данных о ЦА. Вместо того чтобы добавлять функции «потому что так делают конкуренты», вы можете выстроить roadmap на основе реальных потребностей пользователей. Что для них критично, что nice-to-have, а что вообще не нужно?

Классический пример — мессенджеры. Telegram развивается в сторону каналов, ботов, крипто-платежей, потому что их аудитория — tech-savvy пользователи. WhatsApp фокусируется на простоте и надёжности, потому что их ЦА ценит функциональность, а не навороты.

Ценообразование и упаковка предложений тоже должны основываться на понимании аудитории. Ценовая чувствительность, предпочитаемые модели оплаты (разовые платежи vs подписки), готовность платить за премиум — всё это можно выяснить, изучая ЦА.

B2B-клиенты готовы платить больше за функциональность и поддержку, их волнует total cost of ownership. B2C-сегмент часто ориентируется на первоначальную стоимость и может предпочесть freemium-модель с возможностью апгрейда.

Помните: применение данных о ЦА — это не разовое мероприятие, а постоянный процесс. Рынки меняются, аудитория эволюционирует, появляются новые потребности. Регулярно пересматривайте свои гипотезы и корректируйте стратегии на основе новых данных.

Рекомендации по лучшему оформлению текста

Даже самое глубокое исследование целевой аудитории может пойти прахом, если результаты представлены в виде нечитаемой простыни текста или скучного отчёта, который никто не откроет дважды. Правильное оформление — это не просто эстетика, а функциональность: информация должна быстро сканироваться, легко восприниматься и, главное, использоваться на практике.

Чек-лист по оформлению материалов о ЦА:

- Структурируйте информацию иерархически — используйте чёткие заголовки разных уровней, создавайте логические блоки. Человек должен понимать, где находится ключевая информация, ещё до того, как начнёт читать. H1 для основных разделов, H2 для подтем, H3 для деталей — и никакой самодеятельности с оформлением.

- Максимально используйте списки и таблицы — структурированная информация воспринимается в разы быстрее, чем сплошной текст. Характеристики персон, результаты сегментации, сравнения разных групп ЦА — всё это идеально ложится в табличный формат. Маркированные списки для перечислений, нумерованные — для последовательностей действий.

- Выделяйте ключевые инсайты — жирный шрифт, цветовые акценты, врезки с важными выводами. Руководитель должен иметь возможность пробежать глазами по тексту и выхватить основные тезисы за 30 секунд. Если для этого нужно вчитываться в каждое предложение — вы провалили задачу.

- Убирайте информационный мусор безжалостно — каждое предложение должно нести смысловую нагрузку. Вводные конструкции типа «как известно», «следует отметить», «важно подчеркнуть» — в топку. Сложные предложения с множественными придаточными — разбивать на простые. Профессиональный жаргон — переводить на человеческий язык или объяснять.

- Добавляйте визуализацию данных — графики, диаграммы, инфографика работают лучше цифр в тексте. Демографическое распределение аудитории, результаты опросов, поведенческие паттерны — всё это должно быть наглядным. Только не увлекайтесь красотой в ущерб информативности — диаграмма должна рассказывать историю, а не просто красиво выглядеть.

- Делайте документ интерактивным и удобным для навигации — содержание с кликабельными ссылками, якоря для быстрого перехода к нужным разделам. Если это презентация — пронумеруйте слайды и добавьте agenda. Если отчёт — executive summary в начале с основными выводами.

Особенно важно помнить про мобильную адаптацию — ваши материалы будут читать с телефонов и планшетов. Длинные таблицы, мелкий шрифт, сложная вёрстка превратят документ в нечитаемое месиво на экране смартфона.

И последний, но критически важный момент: тестируйте восприятие ваших материалов на коллегах, которые не участвовали в исследовании. Если человек не может быстро понять основные выводы и их практическое применение — значит, оформление нуждается в доработке. Помните: ваша задача — не продемонстрировать, как много вы работали, а обеспечить использование результатов на практике.

Итог и чек-лист по работе с ЦА

Работа с целевой аудиторией — это не разовая активность в стиле «провели исследование, создали персон, поставили галочку». Это постоянный процесс, который должен пронизывать все аспекты бизнеса: от разработки продукта до customer support. И да, это требует времени, ресурсов и системного подхода — но альтернатива ещё хуже.

Основные выводы по каждому блоку:

Понимание ЦА — это фундамент, на котором строится вся маркетинговая стратегия и продуктовые решения. Без этого фундамента вы строите на песке, каким бы крутым ни был ваш продукт. Типология аудиторий помогает не потеряться в многообразии клиентов и сосредоточиться на самых важных сегментах. Методы определения ЦА дают конкретные инструменты для получения нужной информации, но помните: качество выводов зависит от качества вопросов.

Сегментация превращает безликую массу «пользователей» в понятные группы с конкретными потребностями — это переход от маркетинга дробью к снайперской стрельбе. Персоны делают сегменты живыми и помогают команде принимать решения, думая о реальных людях, а не об абстрактных характеристиках. Дополнительные источники данных расширяют возможности исследований, но не забывайте про качество информации — лучше меньше, да лучше.

Чек-лист действий для работы с ЦА:

- Начните с анализа существующих клиентов — если у вас есть хотя бы несколько десятков клиентов, изучите их паттерны поведения, демографию, источники привлечения. Это даст первые гипотезы о том, кто ваша реальная ЦА.

- Проведите 10-15 интервью с представителями ЦА — это minimum viable research, который даст больше инсайтов, чем сотня анонимных опросов. Задавайте открытые вопросы, фокусируйтесь на проблемах и мотивациях, а не на демографии.

- Создайте 3-5 основных персон и убедитесь, что вся команда их знает и понимает. Повесьте портреты персон в офисе, ссылайтесь на них при принятии продуктовых решений.

- Настройте системы сбора данных — веб-аналитику, CRM, feedback-формы. Данные должны собираться автоматически и регулярно анализироваться, а не от случая к случаю.

- Протестируйте гипотезы через A/B-тесты — разные лендинги для разных сегментов, различные рекламные креативы, альтернативные ценовые предложения. Тестируйте assumptions, а не просто собирайте данные.

- Регулярно пересматривайте и обновляйте портреты ЦА — минимум раз в квартал анализируйте новые данные и корректируйте понимание аудитории. Рынки меняются, люди эволюционируют, ваше понимание должно идти в ногу со временем.

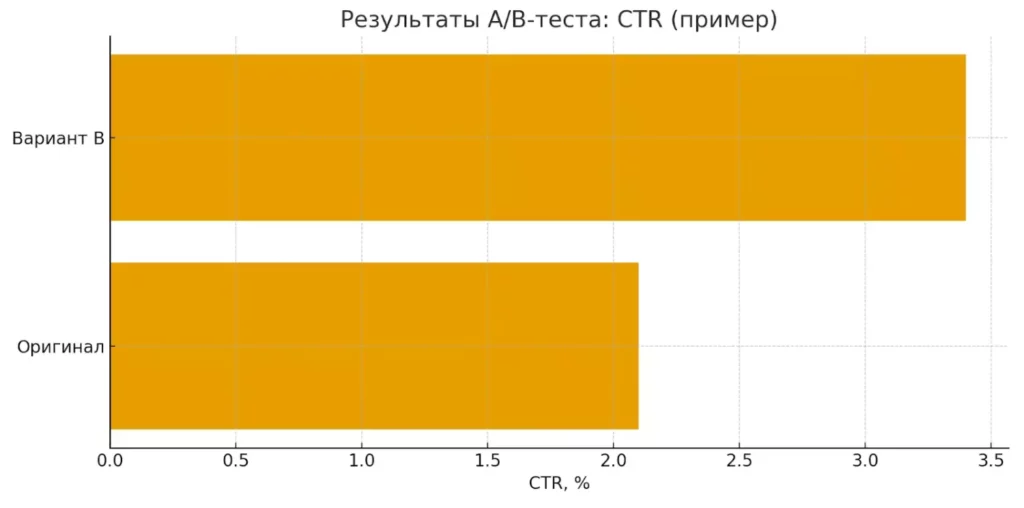

Горизонтальная диаграмма показывает разницу в CTR между оригиналом и новой версией. Пример иллюстрирует, как тестирование гипотез помогает находить наиболее эффективные коммуникации.

Помните: идеальной целевой аудитории не существует. Всегда будут компромиссы между широтой охвата и глубиной понимания, между детализацией и практичностью использования. Главное — начать с несовершенной, но работающей модели ЦА и улучшать её итеративно. Лучше примерно правильно, чем точно неправильно.

И последнее: не превращайте работу с ЦА в самоцель. Это инструмент для решения бизнес-задач — увеличения продаж, снижения стоимости привлечения клиентов, повышения лояльности. Если ваши исследования не приводят к измеримому улучшению бизнес-метрик, значит, что-то идёт не так. Возможно, стоит пересмотреть подход или копнуть глубже в проблемы, которые действительно волнуют вашу аудиторию.

Заключение

Подводя итог, работа с целевой аудиторией — это не разовое упражнение, а системный процесс, который влияет на все стороны бизнеса: от маркетинга и продаж до разработки продукта. Ниже собраны ключевые выводы статьи, которые помогут выстроить эффективную стратегию взаимодействия с клиентами.

- Целевая аудитория — это основа стратегии бизнеса. Знание аудитории помогает избежать ненужных трат и повысить эффективность.

- Сегментация позволяет точнее адаптировать продукт. Разделение клиентов на группы открывает новые возможности для роста.

- Персоны делают данные наглядными. Образ клиента помогает принимать решения, ориентируясь на реальные потребности.

- Инструменты анализа расширяют картину. Метрики, соцсети и исследования дают глубину понимания поведения клиентов.

- Применение данных напрямую влияет на продажи. Чёткая работа с ЦА усиливает УТП, коммуникацию и выбор каналов.

Если только начинаете осваивать профессию маркетолога, рекомендуем обратить внимание на подборку курсов по маркетингу. В них есть и теоретическая часть с разбором базовых понятий, и практические задания для закрепления навыков. Такой подход позволит быстрее освоить тему и сразу применять её в работе.

Рекомендуем посмотреть курсы по интернет-маркетингу

| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Директор по маркетингу

|

Eduson Academy

107 отзывов

|

Цена

107 008 ₽

243 192 ₽

Ещё -11% по промокоду

|

От

8 917 ₽/мес

20 266 ₽/мес

|

Длительность

9 месяцев

|

Старт

2 апреля

|

Подробнее |

|

Интернет-маркетолог

|

Нетология

46 отзывов

|

Цена

67 800 ₽

113 000 ₽

с промокодом kursy-online

|

От

2 825 ₽/мес

Без переплат на 2 года.

|

Длительность

5 месяцев

|

Старт

27 февраля

|

Подробнее |

|

Профессия Интернет-маркетолог с нуля до PRO

|

Skillbox

222 отзыва

|

Цена

76 630 ₽

153 260 ₽

Ещё -20% по промокоду

|

От

3 483 ₽/мес

Без переплат на 22 месяца с отсрочкой платежа 3 месяца.

|

Длительность

12 месяцев

|

Старт

19 февраля

|

Подробнее |

|

Трафик-менеджер

|

Яндекс Практикум

98 отзывов

|

Цена

91 000 ₽

|

От

14 000 ₽/мес

На 2 года.

|

Длительность

4 месяца

Можно взять академический отпуск

|

Старт

20 февраля

|

Подробнее |

|

Интернет-маркетолог

|

Академия Синергия

36 отзывов

|

Цена

85 900 ₽

|

От

3 579 ₽/мес

0% на 24 месяца

|

Длительность

6 месяцев

|

Старт

17 февраля

|

Подробнее |

Нейросети в подборе персонала: помощник HR или риск для бизнеса?

Искусственный интеллект все активнее используется в HR, помогая рекрутерам находить сотрудников быстрее и точнее. Но могут ли нейросети полностью заменить человека в подборе? Разбираем ключевые возможности и подводные камни AI в HR.

Что такое продуктовый подход в управлении

Почему компании по всему миру переходят к продуктовому управлению? В статье объясняем, как внедрить этот подход, какие преимущества он даёт и как изменить мышление команды в пользу клиента.

Этапы верстки сайта: пошаговое руководство

Этапы верстки сайта включают всё: от планирования и работы с макетами до тестирования и оптимизации. Узнайте, как создать сайт, который будет работать идеально.

Желтый цвет в дизайне: вдохновение или вызов?

Желтый может как привлечь внимание, так и перегрузить восприятие. Разбираемся, как правильно интегрировать его в графический дизайн!