Как хорошо учиться: пошаговое руководство для школьников и студентов

В эпоху, когда информация доступна одним кликом, парадоксально становится сложнее эффективно учиться. Мы живем в мире, где ChatGPT может решить задачу за секунды, но это не отменяет необходимости развивать собственные когнитивные способности.

Современные технологии изменили подходы к обучению, однако фундаментальные принципы эффективной учебы остались неизменными. Правильно организованный процесс обучения — это не просто зубрежка перед экзаменами, а системный подход к развитию интеллекта и формированию навыков, которые будут востребованы в будущем.

В этом руководстве мы разберем практические методы, которые помогут превратить учебу из мучительной обязанности в увлекательный процесс саморазвития.

- Зачем вообще нужно хорошо учиться?

- Первый шаг: поставьте себе конкретную цель

- Как составить удобный и гибкий учебный план

- Как готовиться к экзаменам без стресса

- Где и когда лучше учиться: выбираем место и время

- Как не перегореть: тайм-менеджмент и перерывы

- Выбирайте формат обучения под себя

- Как лучше запоминать: методы повторения и тренировки памяти

- Общайся и учись с другими

- Что точно НЕ работает — избегайте неэффективных техник

- Поддержка и помощь — не бойся обращаться

- Бонус: как улучшить концентрацию и работоспособность

- Заключение

- Рекомендуем посмотреть курсы по тайм-менеджменту

Зачем вообще нужно хорошо учиться?

Вопрос может показаться банальным, но в эпоху автоматизации и искусственного интеллекта многие начинают сомневаться в ценности традиционного образования. Зачем учить формулы, если есть калькулятор? Зачем запоминать исторические даты, если можно найти их в интернете за секунды?

Однако качественное образование дает намного больше, чем просто набор фактов. Рассмотрим ключевые преимущества серьезного подхода к учебе:

Что дает качественное образование:

- Развитие критического мышления — умение анализировать информацию, выявлять причинно-следственные связи и принимать обоснованные решения. В мире фейковых новостей и дипфейков этот навык становится жизненно важным.

- Формирование дисциплины и самоорганизации — регулярные занятия вырабатывают привычку к системной работе, которая пригодится в любой профессии.

- Расширение возможностей — высокие баллы ЕГЭ открывают доступ к престижным вузам и бюджетным местам, что может кардинально изменить жизненную траекторию.

- Развитие коммуникативных навыков — презентации, эссе, групповые проекты учат четко излагать мысли и работать в команде.

- Создание интеллектуального фундамента — базовые знания по разным дисциплинам помогают быстрее осваивать новые области и видеть междисциплинарные связи.

Исследования показывают, что люди с качественным образованием лучше адаптируются к изменениям рынка труда и демонстрируют более высокую стрессоустойчивость. В условиях, когда профессии появляются и исчезают с невиданной скоростью, способность к непрерывному обучению становится конкурентным преимуществом.

Первый шаг: поставьте себе конкретную цель

Парадокс современного образования заключается в том, что большинство студентов учатся без четкого понимания того, к чему стремятся. Мы часто слышим расплывчатые формулировки вроде «хочу хорошо сдать экзамены» или «нужно подтянуть математику», но такие цели работают примерно как GPS без конечной точки маршрута.

Почему конкретность критически важна

Мозг устроен таким образом, что неопределенные задачи вызывают стресс и прокрастинацию. Когда цель размыта, подсознание не может оценить объем работы и составить план действий. В результате мы либо откладываем начало, либо действуем хаотично.

Конкретная цель, напротив, активирует мотивационные центры мозга и запускает процесс планирования.

SMART-подход к учебным целям

Применим классическую методику SMART к образовательным задачам:

- Specific (Конкретная) — вместо «улучшить английский» формулируем «повысить уровень с B1 до B2 по шкале CEFR»

- Measurable (Измеримая) — «набрать 85+ баллов на ЕГЭ по физике» вместо «хорошо сдать физику»

- Achievable (Достижимая) — цель должна быть амбициозной, но реалистичной с учетом текущего уровня и временных ресурсов

- Relevant (Релевантная) — цель должна соответствовать долгосрочным планам и интересам

- Time-bound (Ограниченная во времени) — четкие дедлайны создают ощущение срочности

Примеры правильно сформулированных учебных целей:

- «Повысить средний балл по математике с 3,5 до 4,2 к концу учебного года»

- «Выучить 500 новых английских слов за 2 месяца с помощью интервального повторения»

- «Решать по 10 задач по физике ежедневно в течение месяца перед ЕГЭ»

- «Сдать зачет по истории с первого раза, изучив 15 тем за 3 недели»

Возникает вопрос: как быть, если не знаешь, какой результат реально достижим? В таком случае стоит начать с промежуточной цели — например, провести пробное тестирование или проконсультироваться с преподавателем. Главное — не оставаться в состоянии неопределенности, а активно искать информацию для постановки адекватных целей.

Как составить удобный и гибкий учебный план

Постановка цели — это только половина успеха. Вторая половина заключается в создании реалистичного плана, который поможет эту цель достичь. Многие студенты совершают классическую ошибку: составляют идеальное расписание на бумаге, а затем бросают его после первой же неудачи.

Принцип декомпозиции задач

Любую крупную учебную цель необходимо разбить на управляемые фрагменты. Представим, что нужно подготовиться к ЕГЭ по истории, изучив 40 тем за 4 месяца. Прямолинейный подход — «изучать по 10 тем в месяц» — неэффективен, поскольку не учитывает разную сложность материала и необходимость повторения.

Более разумная схема декомпозиции выглядит так:

- Уровень месяца: разделить темы по хронологическим периодам

- Уровень недели: выделить 2-3 новые темы + повторение пройденного

- Уровень дня: конкретные параграфы, даты, понятия

Создание гибкого расписания

Жесткое планирование «по минутам» работает только в теории. На практике возникают непредвиденные обстоятельства: заболел, задержался в школе, появились срочные дела. Поэтому эффективный план должен содержать «буферы» — резервное время на случай форс-мажоров.

Шаблон еженедельного планирования:

| День | Основная задача | Время | Буфер | Повторение |

| Понедельник | История: Древняя Русь | 2 ч | 30 мин | Английские слова |

| Вторник | Математика: Логарифмы | 1,5 ч | 30 мин | История прошлой недели |

| Среда | Английский: Грамматика | 1 ч | 20 мин | Математические формулы |

| Четверг | История: Московское царство | 2 ч | 30 мин | — |

| Пятница | Общее повторение | 1 ч | — | Вся неделя |

| Выходные | Практические задания | 3 ч | 1 ч | Проблемные темы |

Принципы адаптивности

Хороший план должен легко корректироваться без потери общего темпа. Если запланированная на понедельник тема оказалась сложнее ожидаемого, можно перенести часть материала на буферное время или немного сократить другие задачи недели.

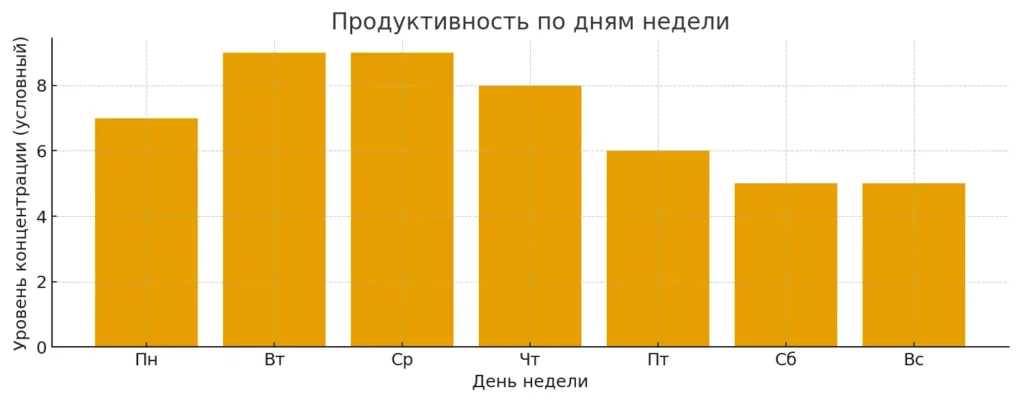

Важно также учитывать циклы концентрации и усталости. Исследования показывают, что продуктивность в течение недели не является константой — обычно пик приходится на вторник-среду, а спад на пятницу. Соответственно, сложные темы лучше планировать на дни максимальной работоспособности.

Столбчатая диаграмма отражает различия в уровне концентрации в разные дни недели. Это помогает планировать сложные темы на пик продуктивности, а повторение — на дни с пониженной работоспособностью.

Наш опыт показывает, что студенты, которые строят план «снизу вверх» (от ежедневных задач к долгосрочным целям), демонстрируют более высокую мотивацию и лучшие результаты, чем те, кто пытается втиснуть глобальные цели в жесткие временные рамки.

Как готовиться к экзаменам без стресса

Экзамены часто становятся источником паники, хотя по сути это просто проверка системной работы, проведённой заранее. Ключ к успешной подготовке — не зубрёжка в последнюю ночь, а грамотное распределение материала и времени.

1. Составьте календарь подготовки

Разбейте оставшееся до экзамена время на недели и чётко определите, какие темы будете проходить в каждый период. Обязательно закладывайте повторение и буферные дни на непредвиденные обстоятельства.

2. Определите «зоны риска»

Составьте список тем, которые вызывают наибольшие трудности. Начинайте именно с них, чтобы в случае необходимости успеть получить помощь — у преподавателя, репетитора или одноклассников.

3. Чередуйте новые темы и повторение

Эффективная схема выглядит так:

- 70 % времени — на изучение новых разделов

- 30 % времени — на закрепление уже выученного через тесты, устные пересказы или практику

Такой подход снижает перегрузку и помогает удерживать информацию в долгосрочной памяти.

4. Используйте пробные тестирования

Периодически решайте варианты экзаменов в условиях, максимально приближенных к реальным: с таймером, без подсказок и перерывов. Это снижает тревожность и позволяет выявить слабые места задолго до экзамена.

5. Сохраняйте здоровый режим

Невыспавшийся мозг запоминает и анализирует информацию хуже. За неделю до экзамена выстраивайте стабильный график сна, чередуйте интенсивные блоки с полноценным отдыхом и не перегружайте себя в последние сутки — в это время лучше повторить ключевые моменты и настроиться психологически.

Где и когда лучше учиться: выбираем место и время

Окружающая среда влияет на качество обучения значительно больше, чем принято считать. Нейропсихологические исследования показывают, что контекст — место, время, звуки, освещение — может повышать или снижать эффективность запоминания на 30-40%. Рассмотрим, как создать оптимальные условия для учебы.

Подберите комфортное место для занятий

Классическое рабочее место дома

Идеальная учебная зона должна соответствовать нескольким критериям: достаточное освещение (предпочтительно естественное), эргономичная мебель, минимум отвлекающих факторов. Исследования показывают, что студенты, занимающиеся за постоянным рабочим местом, демонстрируют на 25% лучшую концентрацию, чем те, кто каждый раз выбирает новое место.

Порядок на столе — это не просто эстетический момент. Хаос в окружающем пространстве создает когнитивную нагрузку и рассеивает внимание. Мозг тратит дополнительную энергию на обработку визуального «шума», что снижает продуктивность.

Альтернативные варианты

Впрочем, не стоит зацикливаться на домашнем кабинете. Некоторые типы мышления лучше активируются в других условиях:

- Библиотеки и читальные залы — атмосфера сосредоточенности заразительна, плюс отсутствие домашних соблазнов

- Кафе с фоновым шумом — парадоксально, но легкий звуковой фон (60-70 децибел) может стимулировать креативность

- Коворкинги — чувство принадлежности к рабочему сообществу повышает мотивацию

Роль технологий в организации пространства

Наушники с шумоподавлением могут стать настоящим спасением в многолюдном доме или общежитии. Белый шум или инструментальная музыка помогают создать звуковой барьер и настроиться на рабочий лад.

Найдите «своё» продуктивное время

Хронотипы и академическая успеваемость

Деление на «жаворонков» и «сов» имеет серьезные нейробиологические основания. У разных людей пики выработки кортизола и температуры тела смещены на 2-4 часа, что напрямую влияет на когнитивные способности.

«Жаворонки» обычно демонстрируют максимальную продуктивность с 6 до 10 утра, затем происходит постепенный спад с небольшим подъемом во второй половине дня. «Совы» же достигают пика работоспособности ближе к вечеру — с 18 до 22 часов.

Практические выводы

Если вы относитесь к утреннему типу, планируйте изучение новых сложных тем на первую половину дня, а повторение и механическую работу оставляйте на вечер. «Совам» стоит использовать утренние часы для рутинных задач, а вечером заниматься аналитической деятельностью.

Возникает вопрос: можно ли изменить свой хронотип? Современные исследования показывают, что при целенаправленных усилиях можно сдвинуть ритмы на 1-2 часа, но кардинальные изменения практически невозможны. Эффективнее адаптировать учебный график под естественные биоритмы, чем бороться с ними.

Как не перегореть: тайм-менеджмент и перерывы

В погоне за академическими результатами многие студенты попадают в ловушку «больше часов = лучше результат». Однако нейрофизиология работы мозга говорит об обратном: продуктивность зависит не от количества времени, а от качества концентрации и правильного чередования нагрузки с отдыхом.

Научные основы интервального обучения

Мозг потребляет около 20% всей энергии организма, и при интенсивной умственной работе этот показатель может возрастать до 25-30%. Без перерывов происходит накопление продуктов метаболизма в нейронах, что приводит к снижению скорости обработки информации и ухудшению памяти.

Метод Помидоро и его модификации

Классическая схема 25 минут работы + 5 минут перерыва подходит для большинства задач, требующих сосредоточенности. После 4 таких циклов рекомендуется длинный перерыв на 15-30 минут.

| Метод | Работа | Короткий перерыв | Длинный перерыв | Подходит для |

|---|---|---|---|---|

| Помидоро | 25 мин | 5 мин | 15-30 мин | Рутинные задачи, запоминание |

| 90/30 | 90 мин | 30 мин | 2-3 часа | Сложная аналитика, творчество |

| 45/15 | 45 мин | 15 мин | 1 час | Чтение, конспектирование |

| Ультрадиан | 120 мин | 20 мин | 3-4 часа | Проектная работа |

Качественный отдых vs псевдоотдых

Не все перерывы одинаково полезны. Переключение на социальные сети или видеоигры может усилить умственную усталость, поскольку мозг продолжает активно обрабатывать информацию.

Эффективные способы восстановления:

- Физическая активность — даже 5-минутная прогулка активизирует кровообращение и улучшает когнитивные функции

- Дыхательные упражнения — активируют парасимпатическую нервную систему, снижая уровень стресса

- Смена визуального фокуса — перевод взгляда на удаленные объекты расслабляет глазные мышцы

Микроперерывы и переключение внимания

Исследования показывают, что даже 30-секундные паузы каждые 10-15 минут могут повысить общую продуктивность на 15-20%. Это может быть простое потягивание, несколько глубоких вдохов или взгляд в окно.

Особенно важно учитывать индивидуальные ритмы концентрации. Одни люди могут сосредоточенно работать 40-45 минут, другим требуется перерыв уже через 20 минут. Наблюдение за собственными циклами внимания поможет найти оптимальную схему чередования работы и отдыха.

Выбирайте формат обучения под себя

Революция в понимании процессов обучения произошла, когда нейропсихологи начали изучать индивидуальные различия в восприятии и обработке информации. Оказалось, что универсального «правильного» способа учиться не существует — эффективность зависит от того, насколько методы соответствуют особенностям конкретного человека.

Учитывайте тип восприятия: визуал, аудиал, кинестетик

Теория модальностей восприятия, хотя и подвергается критике в академических кругах за упрощенность, содержит рациональное зерно. Действительно, разные люди лучше обрабатывают информацию через разные сенсорные каналы.

Простая инфографика с тремя колонками: визуал — книги и схемы; аудиал — наушники и речь; кинестетик — руки и движение. Помогает быстро понять различия и соотнести себя с одним из типов.

Характеристики типов восприятия:

- Визуалы (65-70% людей) — лучше запоминают схемы, диаграммы, mind-карты. Предпочитают читать текст, чем слушать лекции. Часто используют пространственные метафоры: «ясно вижу», «яркий пример».

- Аудиалы (20-25%) — эффективно воспринимают информацию на слух, любят обсуждения и объяснения вслух. Часто учат, проговаривая материал. Используют слуховые метафоры: «звучит правдоподобно», «режет слух».

- Кинестетики (10-15%) — нуждаются в практических действиях, экспериментах, физическом взаимодействии с материалом. Лучше запоминают через движение и тактильные ощущения.

Мини-тест на определение типа восприятия:

Когда вы пытаетесь вспомнить дорогу к новому месту, что приходит в голову в первую очередь?

- Зрительные образы: дома, вывески, ориентиры (визуал)

- Словесные инструкции: «направо на светофоре», «прямо до моста» (аудиал)

- Физические ощущения: как долго шли, где поворачивали корпусом (кинестетик)

Сопоставляйте формат и предмет

Современные технологии позволяют адаптировать подачу материала под любой тип восприятия и специфику предмета.

Рекомендации по форматам:

- История — подкасты и аудиокниги для создания «эффекта присутствия», документальные фильмы для визуализации эпох, исторические реконструкции для погружения

- Языки — фильмы с субтитрами, разговорные клубы, языковые игры и приложения с геймификацией

- Математика и физика — интерактивные симуляторы, графики функций, практические эксперименты и задачи с реальными данными

- Литература — аудиоспектакли, экранизации, литературные салоны и дискуссионные клубы

- Химия и биология — виртуальные лаборатории, 3D-модели молекул, микроскопические съемки

Важно понимать, что комбинирование разных форматов зачастую дает лучший результат, чем фокус на одном типе восприятия. Принцип мультимодальности в обучении показывает: чем больше сенсорных каналов задействовано, тем прочнее формируется память и понимание материала.

Как лучше запоминать: методы повторения и тренировки памяти

Парадокс современного образования заключается в том, что мы тратим массу времени на изучение материала, но практически не уделяем внимания науке запоминания. Между тем, нейропсихология памяти за последние десятилетия сделала колоссальный прорыв, предложив научно обоснованные методы долгосрочного удержания информации.

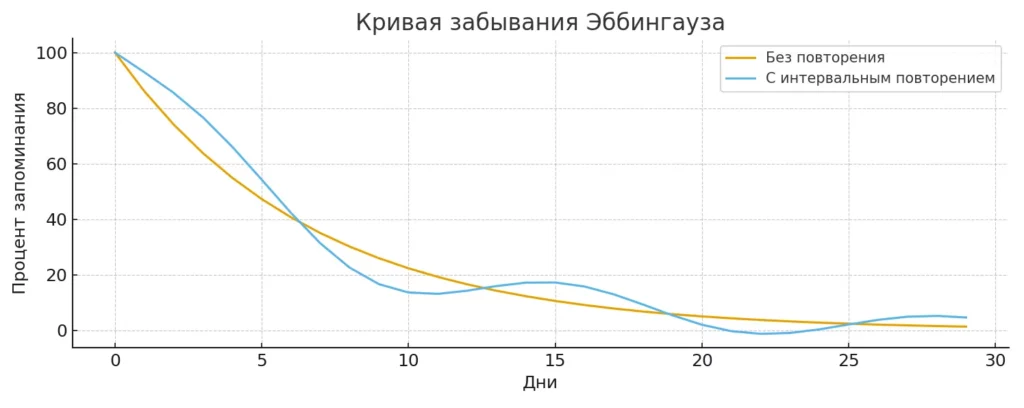

Кривая забывания и интервальное повторение

Герман Эббингауз еще в XIX веке открыл закономерность: без повторения мы забываем 50% новой информации в течение первого часа, 70% — за день, 90% — за неделю. Современные исследования подтвердили эти данные и показали, как можно «обмануть» кривую забывания.

Диаграмма показывает, как быстро информация теряется без повторения и как интервальное повторение помогает удерживать знания дольше. Это визуальное подтверждение эффективности методики.

Интервальное повторение — это система, при которой материал повторяется через увеличивающиеся промежутки времени: через 1 день, 3 дня, неделю, 2 недели, месяц. Такой подход переводит информацию из кратковременной памяти в долговременную с минимальными временными затратами.

Метод активного воспроизведения

Большинство студентов ошибочно полагают, что чтение и подчеркивание равносильно изучению. На самом деле пассивное потребление информации создает иллюзию знания — нам кажется, что мы помним материал, пока он находится перед глазами.

Активное воспроизведение работает по-другому: закрыв учебник, попытайтесь пересказать тему своими словами, составить план ответа, решить задачи без подсказок. Этот процесс заставляет мозг активно извлекать информацию из памяти, укрепляя нейронные связи.

Техника объяснения другим

Альберт Эйнштейн говорил: «Если вы не можете объяснить что-то простыми словами, значит, вы сами этого не понимаете». Попытка объяснить материал друзьям, родителям или даже воображаемой аудитории выявляет пробелы в понимании и заставляет структурировать знания.

Чек-лист эффективного повторения:

- Первое повторение — через 24 часа после изучения

- Второе — через 3 дня

- Третье — через неделю

- Четвертое — через 2 недели

- Пятое — через месяц

- Используйте активное воспроизведение, а не пассивное чтение

- Объясните тему кому-то еще или запишите видео-объяснение

- Решите практические задачи без подглядывания в решение

- Составьте mind-карту или схему по памяти

- Придумайте собственные примеры для теоретических понятий.

Общайся и учись с другими

Один из самых недооцененных аспектов эффективного обучения — социальная составляющая. Мы привыкли воспринимать учебу как индивидуальную деятельность, но современные исследования убедительно доказывают: групповое обучение может повысить результативность на 40-50% при правильной организации.

Эффект социального обучения

Нейропсихологи обнаружили, что когда мы объясняем материал другим людям, в мозге активируются дополнительные области, отвечающие за социальное взаимодействие и эмпатию. Это заставляет нас структурировать информацию более четко, находить простые аналогии и выявлять логические связи.

Кроме того, групповые занятия создают здоровое социальное давление. Когда знаешь, что завтра нужно будет объяснить тему товарищам, вероятность качественной подготовки возрастает значительно.

Форматы группового обучения

- Учебные пары — двое студентов регулярно встречаются для взаимного объяснения материала и проверки знаний. Особенно эффективно, когда участники имеют разные сильные стороны.

- Мини-группы (3-4 человека) — оптимальный размер для обсуждения сложных тем. Достаточно людей для разностороннего взгляда, но не слишком много для потери фокуса.

- Ротационные роли — в группе каждый по очереди становится «преподавателем» определенной темы, что заставляет всех участников тщательно готовиться.

История успеха: метод взаимного контроля

Ира и Оля, одноклассницы из Екатеринбурга, готовились к ЕГЭ по обществознанию с начальным уровнем около 60 баллов. Они договорились встречаться каждые выходные: одна объясняла новые темы, другая задавала каверзные вопросы и искала слабые места в аргументации.

Ключевым элементом их системы стало ведение общего документа с ошибками и проблемными моментами каждой. Они не соревновались в традиционном смысле, а создали систему взаимной поддержки и честной обратной связи. Результат: обе набрали более 85 баллов и поступили в желанные вузы.

Принципы эффективного группового обучения

Важно понимать, что не любое групповое занятие полезно. Встречи должны быть структурированными, с четкими целями и ролями. Простое совместное сидение за учебниками малоэффективно — нужна активная интеракция и взаимная ответственность.

Также критически важна совместимость участников по уровню мотивации. Один немотивированный участник может разрушить динамику всей группы, поэтому лучше заниматься с теми, кто действительно настроен на результат.

Что точно НЕ работает — избегайте неэффективных техник

Прежде чем переходить к дополнительным методам повышения эффективности, важно развенчать несколько популярных, но научно несостоятельных подходов к учебе. Эти техники создают иллюзию продуктивности, но на деле лишь тратят драгоценное время.

Топ-3 ошибки при учебе:

- Бездумное подчеркивание и выделение

Многие студенты превращают учебники в радугу из маркеров, полагая, что выделение важных моментов поможет запоминанию. Исследования показывают обратное: когда выделяется слишком много текста (более 20-30%), мозг перестает различать действительно важную информацию.

Бездумное подчеркивание — это пассивная деятельность, которая не требует глубокого понимания материала. Студент может выделить весь параграф, так и не поняв его сути.

- Многократное переписывание без осмысления

Переписывание конспектов создает ложное ощущение работы над материалом. Механическое копирование текста задействует только моторную память, но не формирует понимания концепций и связей между ними.

Этот метод особенно популярен среди студентов, которые путают затраченное время с качеством обучения. Можно потратить 3 часа на переписывание лекции и при этом не запомнить ничего существенного.

- Пассивное чтение без структурирования

Чтение учебника от корки до корки без предварительного планирования и постановки вопросов — еще одна неэффективная стратегия. Мозг не может качественно обработать большие объемы неструктурированной информации.

Пассивное чтение также не предполагает самопроверки, поэтому студент может дочитать до конца главы и обнаружить, что не помнит даже основных понятий с первых страниц.

Почему эти методы популярны

Все перечисленные техники объединяет одно: они требуют минимальных когнитивных усилий и создают видимость активной деятельности. Мозг получает дофаминовое вознаграждение за «выполненную работу», хотя реального обучения не происходит.

Настоящее обучение требует умственного напряжения, критического анализа и постоянной самопроверки — процессов, которые изначально кажутся более сложными, но в долгосрочной перспективе экономят время и дают устойчивые результаты.

Поддержка и помощь — не бойся обращаться

В культуре современного образования существует парадоксальный миф о том, что просьба о помощи является признаком слабости или неспособности. На самом деле умение вовремя обратиться за поддержкой — это проявление интеллекта и стратегического мышления.

Психологические барьеры при обращении за помощью

Многие студенты избегают просить помощи из-за страха показаться глупыми или из ложного чувства, что они должны справляться самостоятельно. Однако исследования показывают: учащиеся, которые активно используют доступные ресурсы поддержки, демонстрируют более высокие академические результаты и лучшую адаптацию к стрессовым ситуациям.

Источники академической поддержки

- Преподаватели и учителя — большинство педагогов готовы помочь студентам во внеурочное время, объяснить сложные моменты или предоставить дополнительные материалы

- Одноклассники и сокурсники — часто лучше объясняют материал «на одном языке», делятся эффективными методами подготовки

- Родители и семья — могут обеспечить эмоциональную поддержку, помощь в организации режима дня или финансирование дополнительного образования

- Профессиональные репетиторы — индивидуальный подход, опыт подготовки к экзаменам, знание специфических требований

- Онлайн-платформы и курсы — доступ к качественному контенту, структурированным программам и сообществам единомышленников

Положительные эффекты обращения за помощью:

- Снижение академического стресса — когда знаешь, что есть поддержка, уровень тревожности значительно уменьшается

- Ускорение прогресса — опытный наставник может за час объяснить то, что самостоятельно изучалось бы неделями

- Повышение уверенности — успешное преодоление трудностей с помощью других формирует позитивное отношение к сложным задачам

- Развитие социальных навыков — умение просить и принимать помощь пригодится в будущей карьере

Как правильно просить помощь

Эффективная просьба о помощи требует подготовки. Сформулируйте конкретные вопросы, покажите, что вы уже пытались разобраться самостоятельно, будьте готовы к активному диалогу, а не пассивному получению готовых ответов.

Помните: обращение за помощью — это не признание поражения, а инвестиция в собственное развитие и будущий успех.

Бонус: как улучшить концентрацию и работоспособность

Эффективность обучения зависит не только от правильных методик, но и от общего состояния организма. Современная нейропсихология установила прямую связь между физическим здоровьем и когнитивными функциями, что открывает дополнительные возможности для повышения академической продуктивности.

Влияние физической активности

Нейробиологические механизмы

Физические упражнения запускают выработку нейротрофического фактора (BDNF) — белка, который стимулирует рост новых нейронов и укрепляет существующие связи. Даже 20-минутная прогулка увеличивает концентрацию BDNF в крови на 25-30%, что напрямую улучшает способность к обучению и запоминанию.

Кардиотренировки повышают нейропластичность — способность мозга формировать новые нейронные пути. Исследования показывают, что студенты, регулярно занимающиеся спортом, демонстрируют на 15-20% лучшие результаты в тестах на внимание и рабочую память.

Практические рекомендации

- Включите 10-15 минут физической активности в учебные перерывы

- Замените одну поездку на транспорте пешей прогулкой

- Используйте активные методы повторения: ходите во время заучивания стихов или формул

Вода и питание во время учёбы

Гидратация и когнитивные функции

Мозг на 75% состоит из воды, поэтому даже незначительное обезвоживание (2-3%) может снизить концентрацию внимания на 10-15%. Оптимальный питьевой режим во время учебы — небольшими порциями каждые 30-40 минут.

Нутриенты для мозга

- Омега-3 жирные кислоты (рыба, орехи) — улучшают передачу сигналов между нейронами

- Антиоксиданты (ягоды, темный шоколад) — защищают клетки мозга от окислительного стресса

- Сложные углеводы (овсянка, цельнозерновой хлеб) — обеспечивают стабильный уровень глюкозы

Избегайте резких скачков сахара в крови: простые углеводы дают кратковременный прилив энергии, за которым следует упадок сил и снижение концентрации.

Конспекты и работа «в моменте»

Преимущества рукописного конспектирования

Письмо от руки активирует моторную кору головного мозга и создает дополнительные ассоциативные связи. Студенты, ведущие рукописные конспекты, лучше понимают и запоминают материал по сравнению с теми, кто печатает на клавиатуре.

Принцип немедленного выполнения

Откладывание домашних заданий создает психологическую нагрузку — эффект незавершенности постоянно отвлекает внимание. Выполнение задач сразу после получения освобождает ментальные ресурсы для более важных дел.

Ритуалы успешного ученика:

- Стакан воды на рабочем столе и регулярные глотки

- 5-минутная разминка перед началом занятий

- Ведение конспектов от руки для лучшего запоминания

- Выполнение простых заданий сразу после получения

- Короткая прогулка между сложными темами

- Здоровые перекусы: орехи, фрукты, темный шоколад

- Проветривание помещения каждые 45 минут

- Планирование дня с вечера для утренней ясности

Эти привычки могут показаться незначительными, но их совокупный эффект способен кардинально изменить качество обучения и общее самочувствие в процессе подготовки.

Заключение

Любая самая совершенная система остается бесполезной без первого шага к ее применению. Парадокс человеческой психологии заключается в том, что мы часто знаем, что нужно делать, но откладываем начало, ожидая «идеального момента» или полной готовности.

Что важно:

- Четкие цели. Постановка конкретных и измеримых задач повышает мотивацию и задаёт направление обучения.

- Грамотное планирование. Гибкое расписание и декомпозиция задач помогают сохранять темп и избегать выгорания.

- Правильная среда. Комфортное место и подходящее время занятий улучшают концентрацию и качество усвоения материала.

- Научные методы. Интервальное повторение, активное воспроизведение и объяснение другим усиливают память и понимание.

- Поддержка и взаимодействие. Групповое обучение и обращение за помощью повышают вовлечённость и ускоряют прогресс.

- Здоровье и отдых. Перерывы, сон и физическая активность напрямую влияют на когнитивные функции и продуктивность.

Если вы только начинаете осваивать эффективные подходы к обучению, рекомендуем обратить внимание на нашу подборку курсов по тайм-менеджменту. В программах предусмотрены как теоретические блоки, так и практические задания, которые помогут закрепить полученные знания и применить их на практике.

Рекомендуем посмотреть курсы по тайм-менеджменту

| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Тайм-менеджмент

|

Eduson Academy

100 отзывов

|

Цена

Ещё -13% по промокоду

17 600 ₽

44 000 ₽

|

|

Длительность

1 неделя

|

Старт

3 февраля

|

Подробнее |

|

Тайм-менеджмент

|

Moscow Business School

11 отзывов

|

Цена

41 900 ₽

|

От

1 746 ₽/мес

0% на 12 месяцев

|

Длительность

2 дня

|

Старт

16 марта

|

Подробнее |

|

Тайм-менеджмент: простые способы управления временем

|

Нетология

46 отзывов

|

Цена

Ещё -5% по промокоду

790 ₽

|

|

Длительность

1 день

|

Старт

2 февраля

|

Подробнее |

|

Тайм-менеджмент

|

Skillbox

219 отзывов

|

Цена

Ещё -20% по промокоду

22 314 ₽

44 627 ₽

|

От

3 719 ₽/мес

Без переплат на 6 месяцев.

|

Длительность

1 месяц

|

Старт

3 февраля

|

Подробнее |

|

Тайм-менеджмент как инструмент управления временем

|

НАДПО

24 отзыва

|

Цена

Ещё -5% по промокоду

21 900 ₽

31 800 ₽

|

От

3 975 ₽/мес

|

Длительность

2 месяца

|

Старт

1 марта

|

Подробнее |

Что такое модуль pickle в Python

Как сериализовать нейросеть, структуру графа или сложный объект в Python? И почему pickle может быть опаснее, чем кажется? Объясняем доступно и с кодом.

Карточка товара на Ozon: не просто оформляем, а продаем

Хотите, чтобы ваш товар выделялся среди сотен конкурентов на Ozon? Разбираем, как создать карточку, которая привлекает внимание, отвечает на вопросы покупателей и мотивирует к покупке.

Что такое мокап и почему без него дизайн-проект под угрозой

Мокап – это не просто красивая картинка, а важный инструмент, который помогает избежать ошибок и сделать презентацию дизайна убедительной. Разбираем, как его использовать с умом.

Замыкания в JavaScript: простое объяснение, примеры и разбор работы изнутри

Что такое замыкание в JavaScript и почему без него невозможно писать современный код? В статье разберём механизм шаг за шагом, покажем частые ошибки и объясним, как использовать замыкания на практике.