Протокол RIP: что это такое, как работает и зачем нужен

В мире сетевых технологий существует множество протоколов маршрутизации, каждый из которых решает свои специфические задачи. Протокол RIP (Routing Information Protocol) занимает особое место в этом ряду — не столько благодаря своей современности, сколько благодаря простоте и универсальности применения.

RIP представляет собой один из старейших протоколов динамической маршрутизации, который до сих пор находит применение в небольших сетях, учебных лабораториях и ситуациях, где требуется быстрое развертывание маршрутизации без сложных настроек. Несмотря на свои очевидные ограничения по сравнению с современными решениями вроде OSPF или EIGRP, RIP остается важным инструментом для понимания базовых принципов работы протоколов маршрутизации.

- Что такое RIP

- История и развитие протокола RIP

- Основные принципы работы RIP

- Метрика в RIP: количество хопов

- Таймеры и обновления в RIP

- Механизмы предотвращения петель

- Преимущества RIP

- Недостатки и ограничения RIP

- Безопасность RIP

- Практическое применение и настройка

- RIP vs другие протоколы маршрутизации

- Заключение

- Рекомендуем посмотреть курсы по системному администрированию

Что такое RIP

RIP (Routing Information Protocol) — это протокол динамической маршрутизации, который относится к классу distance-vector протоколов. В основе его работы лежит принцип распределенных вычислений: каждый маршрутизатор периодически сообщает соседним устройствам о доступных ему сетях и расстоянии до них, измеряемом в количестве переходов (хопов).

Протокол RIP использует транспортный протокол UDP для передачи данных и, соответственно, относится к прикладному уровню (Layer 7) модели OSI. Однако он выполняет задачи, связанные с маршрутизацией, которая является функцией сетевого уровня (Layer 3). В отличие от статической маршрутизации, где администратор вручную прописывает все пути, RIP позволяет маршрутизаторам самостоятельно изучать топологию сети и адаптироваться к её изменениям.

Наиболее часто RIP применяется в небольших сетях — корпоративных офисах, домашних сетях, учебных лабораториях. Его популярность в этих сценариях объясняется простотой настройки и минимальными требованиями к ресурсам. Кроме того, RIP остается незаменимым инструментом для обучения основам сетевых технологий, поскольку его механизмы работы интуитивно понятны и наглядно демонстрируют принципы функционирования протоколов динамической маршрутизации в целом.

История и развитие протокола RIP

Протокол RIP берет свое начало в эпоху ARPANET — предшественника современного Интернета. Первоначально он был разработан в рамках проекта по созданию распределенной сети, способной автоматически находить альтернативные пути при выходе из строя отдельных узлов. Это был один из первых практических примеров реализации алгоритма Беллмана-Форда в сетевых технологиях.

Эволюция протокола проходила в несколько этапов. RIPv1, стандартизированный в RFC 1058 (1988), представлял собой классовый протокол маршрутизации с существенными ограничениями. RIPv2 (RFC 2453, 1998) добавил поддержку бесклассовой адресации, аутентификацию и многоадресные обновления. Наконец, RIPng (RFC 2080) расширил возможности протокола для работы с IPv6.

| Версия | Основные особенности | Поддержка |

|---|---|---|

| RIPv1 | Классовая адресация, широковещательные обновления | IPv4 |

| RIPv2 | VLSM/CIDR, аутентификация, многоадресная рассылка | IPv4 |

| RIPng | Адаптация для новой версии IP-протокола | IPv6 |

Каждая версия решала конкретные проблемы своих предшественников, однако базовые принципы работы оставались неизменными. Это позволило RIP сохранить свою простоту, но одновременно ограничило возможности его развития в сравнении с более современными протоколами.

Основные принципы работы RIP

Понимание работы RIP начинается с осознания того, как маршрутизатор принимает решения о пересылке пакетов. Каждый маршрутизатор поддерживает таблицу маршрутизации — своеобразную карту сети, содержащую информацию о доступных сетях и путях к ним. Когда пакет поступает на маршрутизатор, устройство проверяет адрес назначения в своей таблице. Если соответствующая запись найдена, пакет направляется через указанный интерфейс. В противном случае пакет отбрасывается.

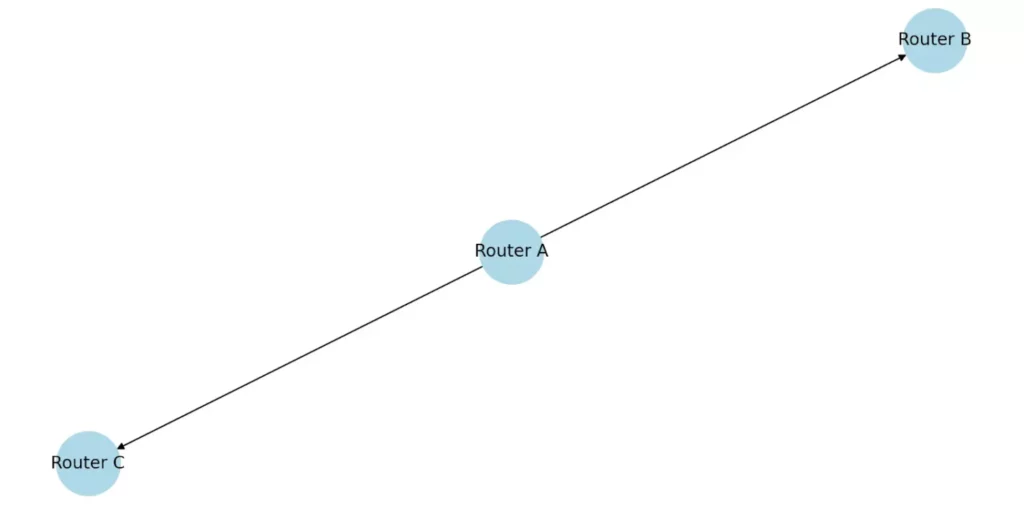

RIP реализует принцип «маршрутизации по слухам» — каждый маршрутизатор узнает о доступных сетях от своих непосредственных соседей. Процесс происходит следующим образом: каждые 30 секунд маршрутизаторы рассылают широковещательные обновления, содержащие полную информацию из их таблиц маршрутизации. Получив такое обновление, маршрутизатор анализирует новую информацию и при необходимости корректирует собственную таблицу.

Схема показывает, как маршрутизатор делится таблицей маршрутизации с соседями каждые 30 секунд. Такой обмен информацией является основой работы RIP и называется «маршрутизация по слухам».

В основе вычислений лежит алгоритм Беллмана-Форда, который позволяет находить кратчайшие пути в графе с положительными весами рёбер. В контексте RIP граф представляет топологию сети, где узлы — это маршрутизаторы, а рёбра — соединения между ними. Алгоритм работает итеративно: на каждом шаге маршрутизатор пересчитывает расстояния до всех известных сетей на основе информации от соседей, постепенно приближаясь к оптимальному решению. Этот процесс продолжается до достижения конвергенции — состояния, при котором все маршрутизаторы имеют согласованную информацию о топологии сети.

Метрика в RIP: количество хопов

В протоколах маршрутизации метрика играет роль своеобразного компаса, указывающего наиболее предпочтительный путь к пункту назначения. RIP использует для этой цели простейшую из возможных метрик — количество хопов (hop count). Хоп представляет собой переход пакета через один маршрутизатор на пути к целевой сети.

Протокол накладывает жёсткое ограничение: максимальное количество хопов не может превышать 15. Любой маршрут с метрикой 16 автоматически считается недостижимым. Это ограничение, с одной стороны, предотвращает возникновение бесконечных петель маршрутизации, а с другой — существенно ограничивает масштабируемость протокола.

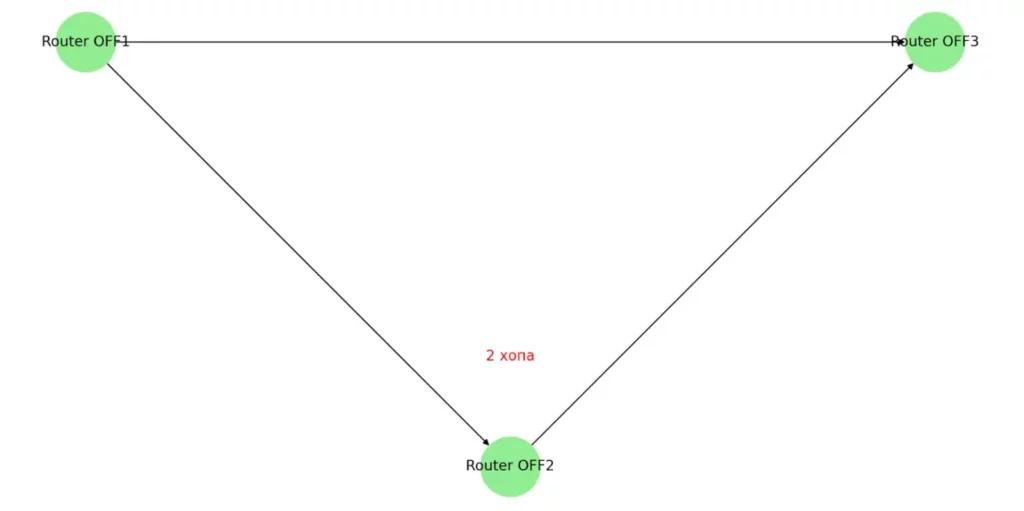

Рассмотрим практический пример выбора маршрута. Предположим, маршрутизатор OFF1 имеет два возможных пути для достижения сети 20.0.0.0/8:

Маршрут 1: OFF1 → OFF3 (1 хоп)

Маршрут 2: OFF1 → OFF2 → OFF3 (2 хопа)

В данной ситуации RIP однозначно выберет первый маршрут, поскольку он имеет меньшую метрику. Важно понимать, что протокол не учитывает другие характеристики соединения — скорость канала, задержку, надёжность или загруженность. Даже если второй маршрут проходит через высокоскоростные оптоволоконные каналы, а первый — через медленное dial-up соединение, RIP всё равно предпочтёт путь с меньшим количеством хопов.

Схема демонстрирует два возможных пути от Router OFF1 до Router OFF3. RIP выберет первый маршрут (1 хоп), даже если второй путь быстрее или надёжнее.

Таймеры и обновления в RIP

Стабильность работы RIP обеспечивается системой таймеров, каждый из которых выполняет свою специфическую функцию в поддержании актуальности маршрутной информации. Эти механизмы работают как часы сетевого времени, координируя процессы обновления и очистки устаревших данных.

Update Timer (30 секунд) — основной таймер протокола, определяющий частоту рассылки маршрутных обновлений. Каждые 30 секунд маршрутизатор отправляет полную таблицу маршрутизации всем соседям, независимо от того, произошли ли какие-либо изменения в сети.

Invalid Timer (180 секунд) — контролирует актуальность маршрутов. Если в течение этого времени маршрутизатор не получает подтверждения о существовании определенного маршрута, запись помечается как недействительная, но пока остается в таблице с метрикой 16.

Hold-down Timer (180 секунд) — предотвращает преждевременное восстановление маршрутов, которые недавно стали недоступными. В течение этого периода маршрутизатор игнорирует обновления о данном маршруте, за исключением случаев получения информации с лучшей метрикой.

Flush Timer (240 секунд) — завершающий этап жизненного цикла маршрута. По истечении этого времени недействительная запись окончательно удаляется из таблицы маршрутизации.

Взаимодействие этих таймеров обеспечивает баланс между оперативностью реагирования на изменения в сети и стабильностью работы протокола, предотвращая резкие колебания в таблицах маршрутизации.

Механизмы предотвращения петель

Одна из главных проблем протоколов distance-vector типа — возможность образования петель маршрутизации, которые могут привести к бесконечной циркуляции пакетов в сети. RIP использует несколько взаимодополняющих механизмов для борьбы с этой проблемой.

- Split Horizon — базовый принцип, запрещающий маршрутизатору объявлять маршрут обратно через тот же интерфейс, через который он был получен. Это предотвращает простейшие двухузловые петли, когда два соседних маршрутизатора начинают «переубеждать» друг друга относительно доступности определенной сети.

- Poison Reverse — усовершенствование split horizon, при котором маршрутизатор активно объявляет недоступные маршруты с метрикой 16. Вместо простого замалчивания информации устройство явно сообщает соседям о недоступности пути, ускоряя процесс конвергенции.

- Holddown — механизм временной стабилизации, который предотвращает преждевременное восстановление маршрутов. Когда маршрут становится недоступным, маршрутизатор в течение определенного времени (обычно 180 секунд) игнорирует объявления об этом маршруте с худшей или равной метрикой.

- Triggered Updates — система немедленных обновлений при обнаружении изменений в топологии сети. Вместо ожидания очередного планового обновления маршрутизатор сразу уведомляет соседей о критических изменениях, значительно ускоряя процесс конвергенции.

Комбинация этих механизмов существенно повышает стабильность работы RIP, хотя полностью не исключает возможность возникновения сложных петель в больших сетях.

Преимущества RIP

Несмотря на свою архаичность по меркам современных сетевых технологий, RIP обладает рядом неоспоримых достоинств, которые обеспечивают ему место в арсенале сетевых инженеров.

- Простота конфигурации и понимания — главное преимущество протокола заключается в его интуитивной логике работы. Настройка RIP сводится к указанию сетей, которые необходимо анонсировать, что делает его идеальным инструментом для быстрого развертывания маршрутизации без глубокого погружения в сложные алгоритмы.

- Универсальная поддержка — практически все производители сетевого оборудования включают RIP в базовую функциональность своих устройств. Это обеспечивает высокую совместимость в гетерогенных средах, где используется оборудование разных вендоров.

- Минимальные требования к ресурсам — протокол потребляет незначительные объемы процессорного времени и памяти, что особенно ценно при работе со старым оборудованием или устройствами с ограниченными вычислительными возможностями.

- Образовательная ценность — простота механизмов RIP делает его незаменимым для обучения основам динамической маршрутизации. Студенты и начинающие специалисты могут наглядно проследить процессы обмена маршрутной информацией и понять базовые принципы работы протоколов маршрутизации.

Эти качества объясняют, почему RIP до сих пор находит применение в определенных нишах, несмотря на существование более совершенных альтернатив.

Недостатки и ограничения RIP

При всех своих достоинствах RIP обладает рядом фундаментальных ограничений, которые делают его неподходящим для современных корпоративных сетей и объясняют его постепенное вытеснение более совершенными протоколами.

- Медленная конвергенция — процесс достижения согласованного представления о топологии сети может занимать несколько минут. В эпоху, когда критически важные приложения требуют высокой доступности, такие задержки становятся неприемлемыми для бизнеса.

- Жёсткое ограничение масштабируемости — максимум в 15 хопов делает RIP непригодным для крупных корпоративных сетей или сетей провайдеров услуг. Это ограничение было разумным в эпоху небольших локальных сетей, но сегодня выглядит архаично.

- Примитивная метрика — учёт только количества переходов без учёта пропускной способности, задержки или надёжности каналов приводит к субоптимальным решениям маршрутизации. Протокол может выбрать медленный dial-up канал вместо высокоскоростного оптоволоконного соединения просто потому, что первый содержит меньше хопов.

- Избыточная нагрузка на сеть — регулярная рассылка полных таблиц маршрутизации каждые 30 секунд создаёт значительный служебный трафик, особенно в больших сетях с множеством маршрутизаторов. Современные протоколы передают только изменения, существенно экономя пропускную способность.

Эти ограничения не являются случайными недоработками — они отражают компромиссы, принятые при разработке протокола в конце 1980-х годов, когда сетевые технологии существенно отличались от современных реалий.

Безопасность RIP

Вопросы информационной безопасности в контексте RIP представляют собой классический пример того, как требования к защите сетевой инфраструктуры эволюционировали с течением времени. Протокол разрабатывался в эпоху относительно доверенных сетевых сред, что нашло отражение в его архитектуре.

RIPv1 полностью лишён механизмов аутентификации — любое устройство в сети может отправлять обновления маршрутизации, которые будут приняты без всякой проверки. Это создаёт благодатную почву для различных типов атак. RIPv2 частично исправил эту ситуацию, добавив поддержку простой аутентификации на основе пароля, однако данный механизм передаёт учётные данные в открытом виде и легко компрометируется при перехвате трафика.

Основные векторы атак включают отравление таблиц маршрутизации (routing table poisoning), когда злоумышленник внедряет ложную маршрутную информацию, заставляя сеть направлять трафик через контролируемые им узлы. Возможны также атаки типа «отказ в обслуживании», основанные на заполнении сети избыточными или некорректными обновлениями маршрутизации.

Пассивное прослушивание представляет ещё одну серьёзную угрозу — отсутствие шифрования позволяет злоумышленникам получать детальную информацию о топологии сети, что может использоваться для планирования более сложных атак. В современных реалиях, когда кибербезопасность стала критическим аспектом сетевой архитектуры, такие уязвимости делают RIP неприемлемым для производственных сетей, обрабатывающих конфиденциальную информацию.

Практическое применение и настройка

Несмотря на свои ограничения, RIP находит разумное применение в определённых сценариях, где его простота становится преимуществом, а недостатки не критичны для бизнес-процессов. Наиболее оправданно использование протокола в небольших офисных сетях с количеством маршрутизаторов не более 10-12 устройств, учебных лабораториях для демонстрации принципов динамической маршрутизации, а также в качестве резервного протокола при миграции с других решений.

Базовая настройка RIP отличается своей лаконичностью. В оборудовании Cisco процесс выглядит следующим образом:

Router(config)# router rip Router(config-router)# version 2 Router(config-router)# network 192.168.1.0 Router(config-router)# network 10.0.0.0 Router(config-router)# no auto-summary

Аналогичная конфигурация на устройствах MikroTik требует ещё меньше команд:

/routing rip interface add interface=ether1 receive=v2 send=v2 add interface=ether2 receive=v2 send=v2 /routing rip network add network=192.168.1.0/24 add network=10.0.0.0/8

Важным аспектом является отключение автоматического суммирования (no auto-summary), что предотвращает нежелательное объединение подсетей и обеспечивает корректную работу в современных сетевых архитектурах с VLSM. При настройке следует также учитывать необходимость использования именно RIPv2, поскольку первая версия протокола практически неприменима в современных условиях.

RIP vs другие протоколы маршрутизации

Выбор протокола маршрутизации во многом определяет эффективность и надёжность работы сети, поэтому важно понимать место RIP среди альтернативных решений. Сравнение с другими протоколами наглядно демонстрирует эволюцию сетевых технологий и помогает принять обоснованное решение при проектировании инфраструктуры.

| Характеристика | RIP | OSPF | EIGRP | Статическая |

|---|---|---|---|---|

| Тип протокола | Distance-vector | Link-state | Hybrid | Ручная настройка |

| Метрика | Hop count | Cost (bandwidth) | Composite | Административно |

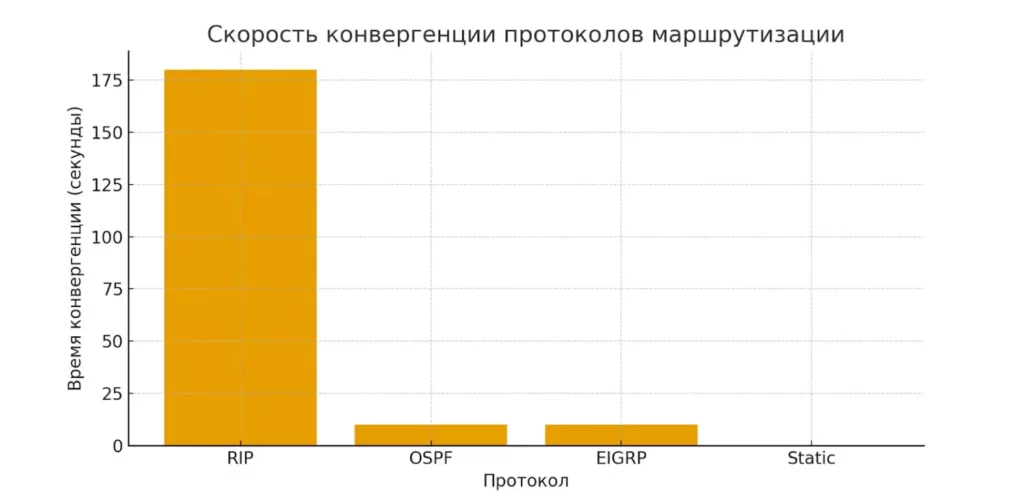

| Конвергенция | Медленная (мин) | Быстрая (сек) | Быстрая (сек) | Мгновенная |

| Масштабируемость | До 15 хопов | Неограниченно | Большие сети | Ограничена админом |

| CPU/память | Минимальные | Средние | Средние | Отсутствуют |

| Сложность настройки | Простая | Сложная | Средняя | Простая |

RIP проигрывает OSPF и EIGRP практически по всем техническим параметрам — скорости конвергенции, масштабируемости, эффективности использования полосы пропускания. Однако он превосходит их в простоте развертывания и совместимости между устройствами разных производителей.

Диаграмма сравнивает время сходимости разных протоколов: RIP требует минуты, тогда как OSPF и EIGRP — секунды, а статическая маршрутизация работает мгновенно. Это подчёркивает главный недостаток RIP — медленную адаптацию к изменениям.

По сравнению со статической маршрутизацией RIP обеспечивает автоматическую адаптацию к изменениям топологии, но требует дополнительных ресурсов и создаёт служебный трафик. В небольших стабильных сетях статические маршруты часто оказываются более эффективным решением, поскольку исключают накладные расходы на обмен маршрутной информацией и обеспечивают полный контроль над путями следования трафика.

Заключение

Протокол RIP представляет собой интересный феномен в истории сетевых технологий — решение, которое одновременно устарело и остается актуальным в определенных контекстах. Его техническая архаичность по современным меркам неоспорима: ограничение в 15 хопов, медленная конвергенция и примитивная метрика делают его неподходящим для корпоративных сетей масштаба предприятия. Подведем итоги:

- RIP — один из старейших distance-vector протоколов. Он применяется в небольших сетях и учебных лабораториях.

- Основан на алгоритме Беллмана-Форда и обмене таблицами. Маршрутизаторы рассылают полные обновления каждые 30 секунд.

- Метрика — число хопов до целевой сети. Порог 16 означает недостижимость маршрута.

- Для стабильности используются split horizon, poison reverse и hold-down. Triggered updates ускоряют сходимость при изменениях.

- Ограничения делают RIP малопригодным для больших сетей. Конвергенция медленная, а масштабируемость ограничена 15 хопами.

- RIPv2 и RIPng расширяют базовые возможности. Поддерживаются CIDR/VLSM, аутентификация и IPv6.

- На практике протокол полезен как учебный и нишевой инструмент. Простая конфигурация и низкие требования остаются его сильными сторонами.

Рекомендуем обратить внимание на подборку курсов по системному администрированию, если вы только начинаете осваивать профессию системного администратора. В курсах есть теоретическая и практическая часть, которые помогут быстрее разобраться в протоколах маршрутизации и закрепить знания на реальных примерах.

Рекомендуем посмотреть курсы по системному администрированию

| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

DevOps-инженер

|

Eduson Academy

100 отзывов

|

Цена

Ещё -5% по промокоду

115 000 ₽

|

От

9 583 ₽/мес

0% на 24 месяца

14 880 ₽/мес

|

Длительность

8 месяцев

|

Старт

18 марта

Пн, Ср, 19:00-22:00 по МСК

|

Подробнее |

|

Инженер по автоматизации

|

Нетология

46 отзывов

|

Цена

с промокодом kursy-online

97 300 ₽

180 111 ₽

|

От

3 001 ₽/мес

Без переплат на 2 года.

|

Длительность

13 месяцев

|

Старт

5 февраля

|

Подробнее |

|

Системный администратор. Интенсив

|

Level UP

36 отзывов

|

Цена

72 990 ₽

|

От

24 330 ₽/мес

|

Длительность

3 месяца

|

Старт

29 января

|

Подробнее |

|

Старт в DevOps: системное администрирование для начинающих

|

Skillbox

217 отзывов

|

Цена

Ещё -20% по промокоду

87 035 ₽

174 070 ₽

|

От

3 956 ₽/мес

Без переплат на 22 месяца.

|

Длительность

4 месяца

|

Старт

26 января

|

Подробнее |

|

DevOps для эксплуатации и разработки

|

Яндекс Практикум

98 отзывов

|

Цена

160 000 ₽

|

От

23 000 ₽/мес

|

Длительность

6 месяцев

Можно взять академический отпуск

|

Старт

9 февраля

|

Подробнее |

Что такое мокап и почему без него дизайн-проект под угрозой

Мокап – это не просто красивая картинка, а важный инструмент, который помогает избежать ошибок и сделать презентацию дизайна убедительной. Разбираем, как его использовать с умом.

Контекстная реклама в B2B: как привлекать клиентов без лишних затрат

Настроить B2B-рекламу и получать целевые заявки — задача сложная, но выполнимая. Разбираем, какие стратегии работают, а какие только тратят ваш бюджет впустую.

AutoCAD и NanoCAD — сравнение возможностей, различий и выбора лучшей САПР

AutoCAD и NanoCAD — две популярные САПР, между которыми часто приходится выбирать. Что отличает их по функциональности, удобству, скорости и цене? Разбираемся, какой инструмент лучше подойдёт для проектировщиков и инженеров.

Лучшие мужские курсы для обучения новым профессиям

Выбираете обучение и думаете, с чего начать профессиональные перемены? Рассказываем, какие курсы и профессии подходят мужчинам, куда ведут и во сколько обходятся.