Бэклог проекта: что это и как создать

В мире современной разработки программного обеспечения бэклог продукта стал неотъемлемым инструментом управления проектами. По своей сути, это упорядоченный список всех требований, задач и улучшений, которые команда планирует реализовать в продукте. Однако называть бэклог простым списком дел было бы существенным упрощением — это живой, динамичный документ, который отражает стратегию продукта и направляет работу команды в нужное русло.

Особенно важную роль бэклог играет в Agile-методологиях, таких как Scrum и Kanban, где гибкость и адаптивность стоят во главе угла. В отличие от традиционных подходов к планированию, где все требования фиксируются на старте проекта, бэклог позволяет команде реагировать на изменения рынка и потребности пользователей в реальном времени.

- Зачем нужен продуктовый бэклог:

- Что такое бэклог и какие бывают его элементы

- Обязательные поля карточки элемента бэклога

- Источники формирования бэклога

- Методы приоритизации задач

- Уточнение и рефайнмент (груминг) бэклога

- Планирование: короткий и долгосрочный горизонт

- Ошибки и практические рекомендации

- Успешные практики и примеры из опыта

- Заключение

- Рекомендуем посмотреть курсы по управлению проектами

Зачем нужен продуктовый бэклог:

- Обеспечивает прозрачность всех задач для команды и стейкхолдеров.

- Устанавливает четкую иерархию приоритетов на основе бизнес-ценности.

- Позволяет гибко адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка.

- Создает единый источник правды для всех участников проекта.

- Помогает оптимально распределять ресурсы команды разработки.

Что такое бэклог и какие бывают его элементы

Эффективный бэклог представляет собой иерархическую структуру, где различные типы элементов служат разным целям и имеют различный уровень детализации. Понимание этих типов критически важно для правильной организации работы команды и достижения поставленных бизнес-целей.

В основе современного подхода к структурированию бэклога лежит принцип многоуровневой детализации. На верхнем уровне располагаются крупные инициативы — эпики, которые затем разбиваются на более конкретные пользовательские истории и технические задачи. Такая структура позволяет команде видеть как общую картину продукта, так и конкретные шаги для её реализации.

Отдельного внимания заслуживает концепция стратегического бэклога, который включает в себя анализ рыночных барьеров, ключевых модулей продукта и его конкурентного ядра. Этот подход помогает связать оперативные задачи разработки с долгосрочными стратегическими целями компании.

| Тип элемента | Описание | Пример | Когда использовать |

|---|---|---|---|

| Эпик | Крупная бизнес-цель или инициатива | «Увеличить retention пользователей на 20%» | Долгосрочное планирование, связь с OKR |

| User Story | Функциональность с точки зрения пользователя | «Как покупатель, я хочу сохранять товары в избранное» | Планирование спринтов, разработка MVP |

| Техническая задача | Инфраструктурные улучшения | «Оптимизировать API для ускорения запросов» | Работа с техническим долгом |

| Баг | Дефект, требующий исправления | «Ошибка при оплате через мобильное приложение» | Поддержание качества продукта |

| Spike | Исследовательская задача | «Изучить возможности интеграции с ChatGPT API» | Снижение технических рисков |

Возникает вопрос: как определить оптимальное соотношение различных типов задач в бэклоге? Практика показывает, что здоровый баланс включает примерно 60% задач на развитие функциональности, 30% на техническое здоровье и 10% на исследования и инновации.

Диаграмма показывает соотношение типов задач в бэклоге — функциональных, технических и исследовательских. Визуально подчёркивает принцип здорового распределения нагрузки внутри продуктовой команды.

Обязательные поля карточки элемента бэклога

Чтобы каждая задача в бэклоге была понятна команде и могла быть эффективно реализована, важно оформить её в виде структурированной карточки с единым набором полей. Это обеспечивает прозрачность, ускоряет процесс груминга и помогает избежать потерь контекста между аналитикой, разработкой и тестированием.

Минимальный набор полей, который рекомендуется использовать в карточке элемента бэклога:

| Поле | Назначение | Пример заполнения |

|---|---|---|

| ID | Уникальный идентификатор задачи, позволяющий легко отслеживать связь между системами | PROD-324 |

| Заголовок (Title) | Краткое, ёмкое описание сути задачи | «Добавить возможность фильтрации заказов по дате» |

| Описание (Description) | Детализированное объяснение цели и контекста задачи, включая сценарий использования | «Пользователь должен иметь возможность отфильтровать заказы за выбранный период на странице “История покупок”» |

| Бизнес-ценность (Business Value) | Почему эта задача важна для продукта или пользователя | «Повышение удобства поиска заказов, рост retention» |

| Приоритет (Priority) | Уровень важности или срочности выполнения задачи | Must Have |

| Оценка трудозатрат (Estimation) | Примерный объём работы (в story points, часах и т.п.) | 5 SP |

| Критерии приёмки (Acceptance Criteria) | Условия, при которых задача считается выполненной | «Фильтр корректно работает для всех пользователей; отображается правильное количество заказов» |

| Зависимости (Dependencies) | На какие другие задачи или компоненты влияет данный элемент | «Связан с PROD-301 — обновление API заказов» |

| Привязка к OKR или метрике | Как задача соотносится с целями компании или продуктовой стратегией | «ОКR: Увеличить конверсию в повторные заказы на 10%» |

| Дополнительные материалы | Макеты, ссылки на дизайн, прототипы, документы | Ссылка на Figma, PRD-документ |

Наличие этих полей делает карточку самодостаточной единицей планирования. Любой член команды — от аналитика до тестировщика — может быстро понять контекст, ценность и ожидаемый результат задачи.

Кроме того, единая структура облегчает автоматизацию процессов: фильтрацию, отчётность, формирование дашбордов и анализ «здоровья» бэклога.

Источники формирования бэклога

Качество и релевантность бэклога напрямую зависят от того, насколько широко и систематически мы собираем входящую информацию. В эпоху data-driven подходов источники формирования бэклога стали значительно более разнообразными и требуют структурированного анализа.]

Основные источники пополнения бэклога:

- Обратная связь от пользователей — результаты интервью, NPS-опросов, анализ обращений в службу поддержки и user testing. Пример: после анализа 200 обращений в поддержку выявили необходимость упростить процесс регистрации.

- Продуктовая аналитика — метрики конверсии, результаты A/B-тестов, heatmaps и анализ пользовательских путей. Падение конверсии на 15% в воронке оплаты автоматически генерирует задачу на исследование.

- Стратегические инициативы и OKR — цели компании трансформируются в конкретные продуктовые задачи. OKR «Выход на европейский рынок» порождает эпик «Локализация продукта на 5 языков».

- Конкурентный анализ и рыночные тренды — мониторинг решений конкурентов и новых технологических возможностей. Внедрение AI-чатботов стало трендом после успеха ChatGPT.

- Технический долг и инфраструктурные потребности — рефакторинг кода, обновление библиотек, улучшение производительности. Миграция на новую версию фреймворка может занимать до 20% ресурсов команды.

- Регуляторные требования — соответствие GDPR, 152-ФЗ о персональных данных, отраслевым стандартам безопасности.

- Внутренние инициативы команды — предложения разработчиков, результаты хакатонов, эксперименты с новыми технологиями.

- Операционные потребности — автоматизация deployment, улучшение monitoring, оптимизация CI/CD процессов.

Интересно отметить, что в современных продуктовых командах все большую роль начинают играть инсайты, получаемые с помощью машинного обучения и анализа больших данных. Алгоритмы могут предсказывать, какие функции будут востребованы пользователями, основываясь на их поведенческих паттернах.

Методы приоритизации задач

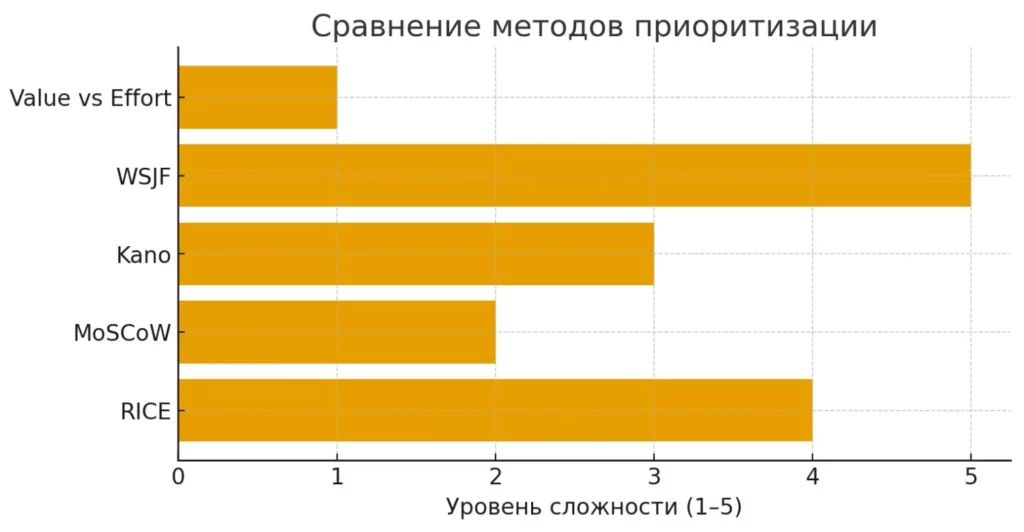

Приоритизация — это искусство принятия решений в условиях ограниченных ресурсов. В мире продуктовой разработки, где каждая неделя промедления может стоить рыночного преимущества, выбор правильного метода приоритизации становится критически важным фактором успеха.

RICE (Reach, Impact, Confidence, Effort)

Метод RICE предлагает количественный подход к оценке задач через четыре ключевых параметра. Формула выглядит следующим образом: (Reach × Impact × Confidence) / Effort.

- Преимущества: объективность оценки, учет масштаба воздействия и уверенности в гипотезах.

- Недостатки: требует значительного времени на сбор данных, может игнорировать стратегические приоритеты.

Этот метод особенно эффективен для SaaS-продуктов на этапе роста, где критически важны количественные метрики конверсии и retention.

MoSCoW (Must, Should, Could, Would)

Классификация задач по категориям критичности: Must Have (обязательно), Should Have (важно), Could Have (желательно), Would Have (отложить).

- Преимущества: простота применения, эффективность при жестких временных ограничениях.

- Недостатки: субъективность оценки, отсутствие учета ROI.

Идеально подходит для MVP и проектов с фиксированными дедлайнами, особенно при запуске продукта в новых географических регионах.

Модель Кано

Разделение функций на три категории: базовые ожидания, производительностные и восторгающие факторы.

- Преимущества: фокус на пользовательском опыте, помогает выявить инновационные возможности.

- Недостатки: требует глубокого исследования аудитории, сложность применения к техническим задачам.

WSJF (Weighted Shortest Job First)

Метод из SAFe-методологии, где приоритет рассчитывается как отношение стоимости задержки к размеру задачи: Cost of Delay / Job Size.

- Преимущества: учитывает экономические потери от откладывания, подходит для крупных организаций.

- Недостатки: сложность расчета стоимости задержки, требует зрелых процессов оценки.

Value vs Effort Matrix

Визуальный метод распределения задач по квадрантам в координатах «ценность» и «усилия».

- Преимущества: наглядность, быстрота принятия решений.

- Недостатки: субъективность оценок, не учитывает долгосрочные последствия.

Возникает закономерный вопрос: можно ли комбинировать различные методы приоритизации? Практика показывает, что гибридные подходы часто дают лучшие результаты — например, использование RICE для крупных инициатив и MoSCoW для детального планирования спринтов.

Горизонтальная диаграмма сравнивает популярные методы приоритизации по уровню сложности. Помогает быстро определить, какие подходы проще внедрить, а какие требуют зрелых процессов.

Уточнение и рефайнмент (груминг) бэклога

Product Backlog Refinement — это непрерывный процесс, который превращает абстрактные идеи в четко сформулированные, готовые к реализации задачи. В отличие от разовых активностей, груминг бэклога представляет собой регулярную практику, которая обеспечивает постоянную готовность команды к эффективной работе.

Центральной концепцией этого процесса является Definition of Ready (DoR) — набор критериев, которым должна соответствовать задача перед включением в спринт. DoR служит своеобразным quality gate, гарантирующим, что команда понимает, что именно нужно реализовать, и обладает всеми необходимыми ресурсами для успешного выполнения задачи.

Эффективный груминг следует принципу воронки (funnel approach): чем ближе задача к реализации, тем детальнее она должна быть проработана. Задачи, запланированные на следующий спринт, требуют максимальной детализации, в то время как элементы долгосрочного горизонта могут оставаться на уровне эпиков или высокоуровневых пользовательских историй.

Чек-лист Definition of Ready:

- Задача имеет четкое описание и бизнес-обоснование.

- Определены критерии приемки (acceptance criteria).

- Проведена оценка трудозатрат командой разработки.

- Выявлены и документированы все зависимости.

- При необходимости созданы mockups или прототипы.

- Задача соответствует INVEST-критериям (Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable).

- Получено одобрение от всех необходимых стейкхолдеров.

- Определены метрики успеха и способы их измерения.

Регулярность проведения груминга зависит от динамики проекта и длительности спринтов. Наиболее распространенная практика — еженедельные сессии продолжительностью 1-2 часа, где команда коллективно обсуждает и уточняет приоритетные элементы бэклога. Важно помнить, что груминг — это не административная формальность, а инвестиция в качество планирования и снижение рисков недопонимания в процессе разработки.

Планирование: короткий и долгосрочный горизонт

Эффективное управление бэклогом требует балансирования между детальным краткосрочным планированием и стратегическим видением долгосрочной перспективы. Этот баланс определяет способность команды как выполнять текущие обязательства, так и адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.

Краткосрочное планирование (спринт)

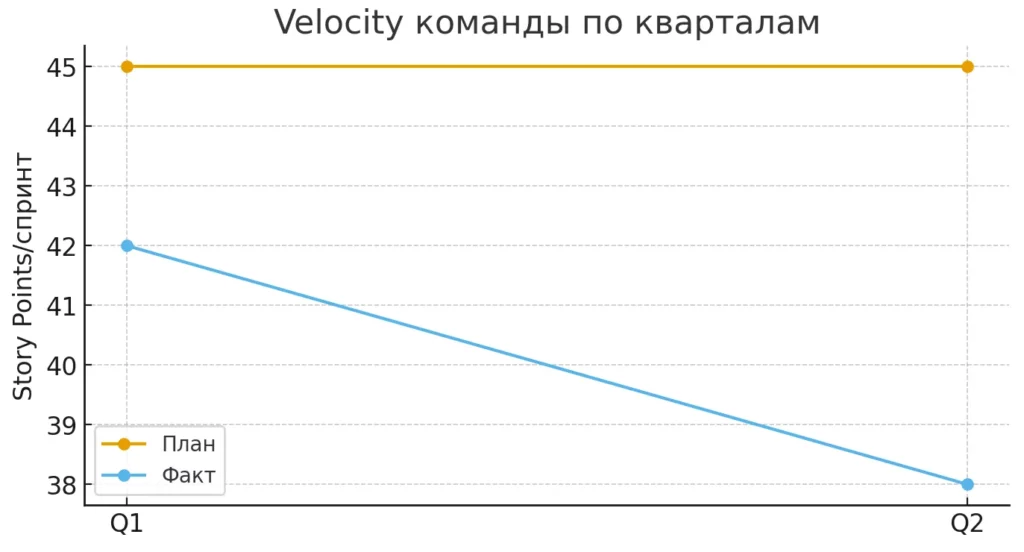

Планирование спринта основывается на двухэтапной оценке: сначала определяется объем работ через story points или другие единицы измерения, затем рассчитывается реальная пропускная способность команды (velocity).

Ключевым принципом является capacity planning — учет реального времени, доступного команде для разработки. Практика показывает, что эффективная загрузка составляет 70-80% от номинального рабочего времени, оставляя резерв на непредвиденные задачи, код-ревью и техническую поддержку.

Современные команды используют диапазонную оценку вместо точечных значений. Например, задача может быть оценена как «5-8 story points», что отражает неопределенность в требованиях и позволяет более гибко планировать sprint commitment.

Долгосрочное планирование (квартал)

Квартальное планирование опирается на анализ исторических данных velocity команды и статистические прогнозы. Этот процесс включает создание roadmap с учетом стратегических инициатив и ресурсных ограничений.

| Метрика | Q1 факт | Q2 план | Q2 факт | Отклонение |

|---|---|---|---|---|

| Velocity (SP/спринт) | 42 | 45 | 38 | -15% |

| Completed stories | 28 | 32 | 26 | -19% |

| Scope creep (%) | 12% | 10% | 18% | +8% |

Для расчета сроков реализации крупных инициатив используется формула: Время = (Общий объем в SP) / (Средняя velocity × Количество команд) × Буфер неопределенности (1.2-1.5).

Линейный график иллюстрирует плановую и фактическую velocity команды по кварталам. Наглядно показывает динамику производительности и помогает оценить стабильность спринтов.

Важно понимать, что долгосрочные планы служат скорее навигационным инструментом, чем жестким обязательством. Они должны регулярно пересматриваться на основе новых данных и изменений в бизнес-приоритетах. Практика показывает, что точность планирования снижается экспоненциально с увеличением временного горизонта: если для ближайшего спринта она составляет 85-90%, то для квартальных планов редко превышает 60-65%.

Ошибки и практические рекомендации

Управление бэклогом — это область, где теоретические знания часто расходятся с реальной практикой. Даже опытные продуктовые команды регулярно сталкиваются с типичными проблемами, которые могут существенно снизить эффективность разработки и качество конечного продукта.

Основные ошибки в управлении бэклогом:

- Перегрузка «модными» фичами без валидации гипотез — добавление функций только потому, что они есть у конкурентов или кажутся интересными, без проверки реальной потребности пользователей

- Игнорирование технического долга — фокус исключительно на пользовательских функциях при накоплении инфраструктурных проблем, что в долгосрочной перспективе замедляет разработку

- Слабая коммуникация между командой и стейкхолдерами — отсутствие регулярной синхронизации приводит к расхождению ожиданий и приоритетов

- Нереалистичные временные оценки — давление на команду с требованием «ускориться» без учета технической сложности задач

- Отсутствие четкой цели спринта — включение в итерацию разрозненных задач без общей фокусировки, что снижает синергию и мотивацию команды

- Преждевременная детализация долгосрочных задач — трата времени на подробное описание функций, которые могут измениться или отменены

Совет эксперта: Внедрите правило «одной большой цели на спринт» — все задачи итерации должны работать на достижение конкретного, измеримого результата. Это повышает фокус команды и облегчает принятие решений о scope изменениях.

Эффективное управление бэклогом требует постоянного баланса между гибкостью и дисциплиной, краткосрочными потребностями и долгосрочной стратегией.

Успешные практики и примеры из опыта

Теоретические знания о методах приоритизации и структурировании бэклога приобретают особую ценность, когда мы видим их применение в реальных проектах. Рассмотрим несколько кейсов, которые демонстрируют эффективность различных подходов к управлению бэклогом.

Кейс 1: Story Mapping в e-commerce проекте

Команда разработки платформы онлайн-торговли столкнулась с проблемой фрагментированного пользовательского опыта. Применение Story Mapping позволило выстроить целостную картину customer journey — от первого посещения сайта до повторных покупок. Результат: увеличение конверсии на 23% за счет оптимизации критически важных точек взаимодействия с пользователем.

Кейс 2: WSJF в финтех-стартапе

Команда финансового продукта использовала метод Weighted Shortest Job First для приоритизации регуляторных требований. Каждое требование оценивалось по стоимости задержки (штрафы, потеря лицензии) и трудозатратам на реализацию. Такой подход позволил на 40% сократить риски compliance и одновременно не затормозить развитие продуктовых функций.

Кейс 3: Воронка Funnel в SaaS-продукте

Продуктовая команда B2B SaaS-решения внедрила трехуровневую воронку бэклога: исследовательские задачи (spike) → готовые к разработке stories → задачи в работе. Эта структура обеспечила постоянную готовность 2-3 спринтов вперед и снизила простои команды на 60%.

Кейс 4: Стратегический бэклог в крупной IT-компании

Команда корпоративного продукта создала матрицу стратегического бэклога, разделив все инициативы по модулям (ядро продукта, интеграции, пользовательский интерфейс) и рыночным барьерам (конкуренция, технические ограничения, регулирование). Это позволило выявить «белые пятна» в продуктовой стратегии и более системно подходить к планированию ресурсов.

Эти примеры демонстрируют важный принцип: не существует универсального решения для всех ситуаций. Выбор методов управления бэклогом должен соответствовать специфике продукта, зрелости команды и бизнес-контексту.

Заключение

Управление бэклогом продукта — это не просто административная задача, а стратегический навык, определяющий успех современного digital-продукта. В эпоху, когда скорость вывода на рынок новых функций может определить конкурентные преимущества компании, грамотно структурированный бэклог становится одним из ключевых активов продуктовой команды. Подведем итоги:

- Бэклог — это динамичный список всех задач и улучшений продукта. Он помогает структурировать работу и сохранять фокус на приоритетах.

- Эффективный бэклог включает разные уровни детализации — от эпиков до технических задач. Это позволяет связать стратегические и оперативные цели.

- Источники бэклога — обратная связь, аналитика, технический долг и инициативы команды. Широкий сбор данных делает планирование осознанным.

- Методы приоритизации (RICE, MoSCoW, Kano и др.) помогают оценивать ценность и влияние задач. Их грамотное применение повышает эффективность разработки.

- Регулярный рефайнмент и контроль velocity обеспечивают прозрачность и гибкость в работе команды. Это ключ к постоянному улучшению продукта.

Рекомендуем обратить внимание на подборку курсов по управлению проектами и Agile-методологиям. Если вы только начинаете осваивать профессию продакт-менеджера, эти курсы помогут понять структуру бэклога на практике — в них есть и теоретическая, и практическая часть.

Рекомендуем посмотреть курсы по управлению проектами

| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Менеджер проектов

|

Eduson Academy

110 отзывов

|

Цена

119 600 ₽

|

От

119 600 ₽/мес

Беспроцентная. На 1 год.

|

Длительность

3 месяца

|

Старт

26 февраля

|

Подробнее |

|

Project manager

|

Нетология

46 отзывов

|

Цена

107 300 ₽

238 536 ₽

с промокодом kursy-online

|

От

3 313 ₽/мес

Без переплат на 2 года.

|

Длительность

10 месяцев

|

Старт

18 марта

|

Подробнее |

|

Менеджер проектов

|

Академия Синергия

36 отзывов

|

Цена

90 636 ₽

|

От

3 777 ₽/мес

0% на 24 месяца

|

Длительность

6 месяцев

|

Старт

3 марта

|

Подробнее |

|

Профессия Менеджер проектов

|

Skillbox

226 отзывов

|

Цена

105 750 ₽

211 499 ₽

Ещё -20% по промокоду

|

От

3 411 ₽/мес

Без переплат на 31 месяц с отсрочкой платежа 6 месяцев.

9 572 ₽/мес

|

Длительность

12 месяцев

|

Старт

27 февраля

|

Подробнее |

|

Менеджер проектов

|

Яндекс Практикум

99 отзывов

|

Цена

165 500 ₽

|

От

19 000 ₽/мес

На 2 года.

|

Длительность

6 месяцев

Можно взять академический отпуск

|

Старт

26 февраля

|

Подробнее |

Как создать техническое задание проекта

Думаете, как составить техническое задание и с чего начать? В статье собраны ключевые шаги, советы экспертов и примеры, которые помогут разобраться в теме.

Нейросети для фриланса: на каких навыках сейчас можно заработать быстрее всего?

Нейросети для фриланса уже перестали быть экспериментом — но какие навыки действительно приносят первые деньги? Какие услуги покупают бизнесы и как выйти на стабильный доход без опыта? Разбираем реальные сценарии заработка, риски и быстрые стратегии старта.

Матрица Эйзенхауэра — что это и как применять на практике

Устаете от постоянной спешки и нескончаемых дел? В этой статье вы узнаете, как матрица Эйзенхауэра помогает расставлять приоритеты, сокращать хаос и сосредотачиваться на действительно важном. Простой инструмент — ощутимые результаты.