Что такое ad hoc задачи, зачем они нужны и как ими управлять

Ad hoc задачи в бизнес-аналитике — это своеобразный «белый шум» современных компаний. Мы привыкли воспринимать их как неизбежное зло: ситуативные запросы «на вчера», которые возникают вне регулярных процессов и заставляют аналитиков отвлекаться от стратегических задач. По сути, это внепроцессные запросы, которые не укладываются в рамки автоматизированных отчетов и требуют ручной обработки.

Актуальность проблемы сложно переоценить. В растущих компаниях количество таких задач увеличивается как снежный ком — от 60-70 запросов в месяц и выше. Результат предсказуем: переработка аналитических команд, потеря фокуса на важных проектах, и в итоге — торможение роста всего бизнеса. Многие организации начинают понимать необходимость перехода к self-service подходу, но не знают, с чего начать.

Цель нашей статьи — показать, как трансформировать ad hoc задачи из источника хаоса в ценный ресурс. Мы рассмотрим практические методы структурирования, автоматизации и превращения спонтанных запросов в драйвер развития аналитической культуры компании.

- Что такое Ad hoc‑задачи и почему они важны

- Причины появления ad hoc задач

- Последствия ад-хок задач

- Как справиться с ad hoc задачами

- Как BI‑системы помогают решать ad hoc задачи (пример с AW BI)

- Кейс: практическое решение ad hoc задачи

- Рекомендации по внедрению

- Заключение

- Рекомендуем посмотреть курсы по бизнес аналитике

Что такое Ad hoc‑задачи и почему они важны

Ad hoc задачи — это аналитические запросы, которые возникают «по ситуации» и выходят за рамки привычных автоматизированных процессов. В отличие от регулярных отчетов, такие задачи требуют индивидуального подхода и ручной обработки данных. Классический пример: менеджер просит проанализировать эффективность конкретного партнера для принятия решения о продлении контракта.

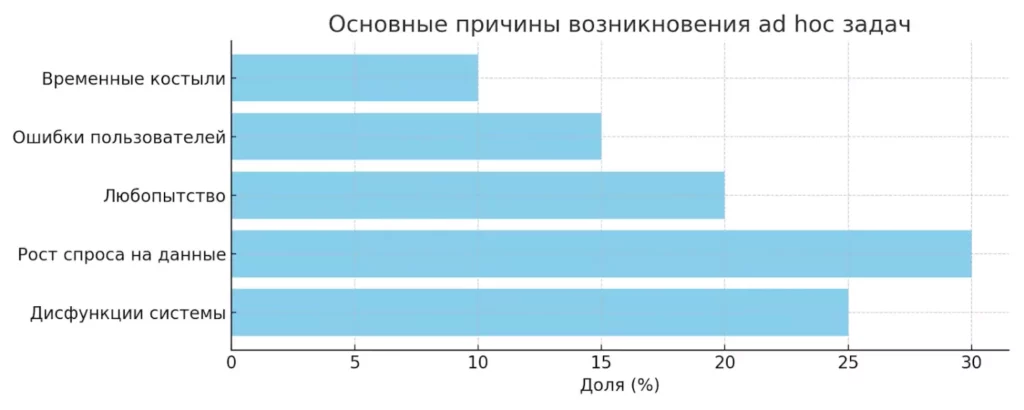

Основные причины возникновения ad hoc задач можно разделить на несколько категорий:

- Дисфункции системы — процессы, которые должны быть автоматизированы, но работают в ручном режиме.

- Развитие спроса на данные — появление новых бизнес-потребностей и желание менеджеров глубже понимать метрики.

- Исследовательское любопытство — попытки найти инсайты в «экзотических» срезах данных.

- Пользовательские ошибки — незнание о существующих автоматизированных решениях.

- Временные костыли — промежуточные решения, которые невозможно автоматизировать немедленно.

Негативные эффекты очевидны: аналитики тонут в потоке разовых запросов, теряя время на стратегические задачи. Возникает синдром «отложенной жизни», когда команда постоянно находится в режиме реагирования. В худших случаях развивается analysis paralysis — бесконечный цикл исследований без перехода к конкретным действиям.

Горизонтальная диаграмма показывает, какие факторы чаще всего приводят к появлению ad hoc-задач. Визуально выделяет системные проблемы и рост интереса к данным как ключевые источники нагрузки на аналитику.

Причины появления ad hoc задач

Системные и procedural проблемы

Одна из главных причин возникновения ad hoc запросов — неполная автоматизация бизнес-процессов. Когда ключевые метрики не покрываются регулярными отчетами, пользователи вынуждены обращаться к аналитикам с ручными запросами. Например, система может автоматически показывать общую выручку, но не детализировать ее по каналам привлечения или не учитывать сезонные корректировки. В результате каждый запрос на углубленный анализ превращается в индивидуальную задачу.

Рост бизнес‑требований и любопытство

По мере развития data-driven культуры в компании растет и аппетит пользователей к данным. Менеджеры начинают понимать ценность аналитики для принятия решений и генерируют все больше исследовательских запросов. Это положительная тенденция, однако она может выйти из-под контроля. Любопытство превращается в проблему, когда «давайте посмотрим» становится бесконечным циклом без перехода к конкретным действиям. Классический пример — запрос на анализ «экзотической» метрики депозитов в скользящем 100-дневном окне.

Ошибки пользователей и временные решения

Часто ad hoc задачи возникают из-за недостаточной осведомленности пользователей о существующих автоматизированных решениях. Сотрудник может не знать, что нужный ему отчет уже существует, и обратиться с запросом на создание нового. Другая проблема — временные «костыли»: решения, которые невозможно автоматизировать немедленно, но можно реализовать вручную. На практике такие полумеры часто становятся постоянными, создавая порочный цикл повторяющихся ad hoc запросов.

Последствия ад-хок задач

Влияние неконтролируемого потока ad hoc задач на аналитические команды и бизнес в целом можно структурировать следующим образом:

| Последствие | Описание |

|---|---|

| Потеря продуктивности | Аналитики тратят до 70% времени на разовые запросы вместо стратегических проектов |

| Выгорание команды | Постоянное переключение между задачами и работа в режиме «пожаротушения» |

| Analysis paralysis | Бесконечные исследования без перехода к конкретным бизнес-решениям |

| Дублирование усилий | Повторное решение похожих задач из-за отсутствия систематизации |

| Снижение качества | Спешка при выполнении срочных запросов приводит к ошибкам в анализе |

Особенно болезненным становится эффект «снежного кома»: чем больше компания растет, тем больше появляется заинтересованных в данных сотрудников. В результате аналитический отдел может оказаться полностью парализованным потоком текущих запросов. Мы наблюдаем ситуации, когда команды из 8 аналитиков в компаниях с 200 сотрудниками не успевают справляться с ежедневным потоком ad hoc задач, не говоря уже о развитии продуктовой аналитики или построении прогнозных моделей.

Как справиться с ad hoc задачами

Опыт показывает, что эффективное управление ad hoc задачами требует системного подхода. Мы выделили универсальный алгоритм, который помогает трансформировать хаос в управляемый процесс:

Основные этапы работы с ad hoc:

- Создание понятного формата входящих запросов с обязательным описанием: что, когда, зачем и в каком виде нужно.

- Внедрение прозрачной системы приоритизации на основе критериев ценности и срочности.

- Организация централизованного хранения всех запросов и решений с возможностью поиска и переиспользования.

- Регулярная классификация задач для выявления паттернов и кандидатов на автоматизацию.

- Проведение образовательных воркшопов для повышения data awareness пользователей.

- Создание мастер-отчетов на основе анализа наиболее частых запросов.

Формализация и прозрачность запросов

Первый шаг — избежать антипаттерна «garbage in, garbage out». Каждый запрос должен содержать четкое описание бизнес-задачи, требуемого формата результата и дедлайна. Оптимальное решение — создание отдельного канала в корпоративном мессенджере или workflow в трекере задач типа Jira или Asana.

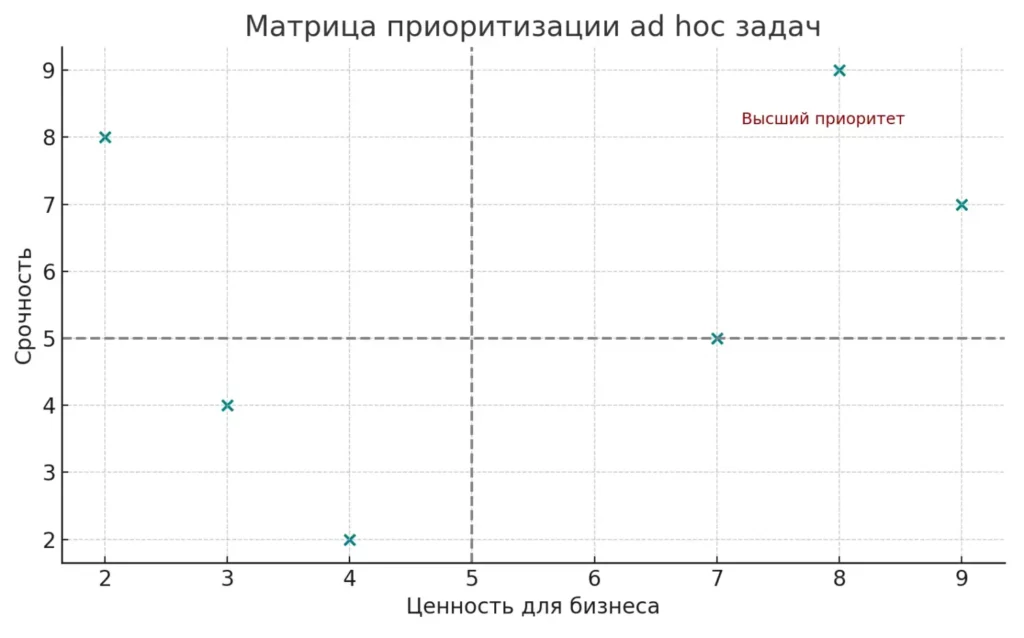

Приоритизация задач

Механика приоритизации должна опираться на здравый смысл и два ключевых вопроса: «Кому это нужно?» и «Зачем это нужно?». Высший приоритет получают задачи, которые нужны большому числу людей, экономят время дорогих сотрудников или приносят прямую финансовую выгоду.

Подпись: Матрица помогает распределить запросы по важности и срочности. Четыре зоны наглядно показывают, какие задачи стоит выполнять немедленно, а какие можно отложить.

Хранение, классификация и повторное использование

Все ad hoc задачи и их решения должны систематизированно храниться с временными метками и описаниями. Это позволяет переиспользовать код, делиться результатами и анализировать паттерны для последующей автоматизации.

Обучение пользователей и развитие self‑service культуры

Регулярные воркшопы помогают повысить аналитическую грамотность команды. Практика показывает, что 5 образовательных сессий достаточно для заметного улучшения качества запросов и снижения их количества.

Как BI‑системы помогают решать ad hoc задачи (пример с AW BI)

Современные BI-платформы предлагают инструменты, которые позволяют пользователям самостоятельно решать значительную часть ad hoc задач. Рассмотрим подход на примере Analytic Workspace — системы, которая реализует концепцию self-service аналитики на двух уровнях.

Self-service визуализация позволяет пользователям самостоятельно создавать дашборды и исследовать данные в рамках подготовленных моделей. Например, руководитель может добавить детализацию по товарным группам в отчет о продажах или применить сложную фильтрацию: найти регионы с выручкой свыше 10 млн рублей, но отрицательной прибылью — все это делается за несколько кликов без обращения к аналитикам.

Self-service ETL представляет более глубокий уровень автономности. Система предоставляет библиотеку готовых ETL-блоков-декораторов:

- SQL-блок — выполнение произвольных SQL-запросов над данными.

- JSON-блок — разворачивание вложенных JSON-структур в плоские таблицы.

- Unpivot — транспонирование данных из столбцов в строки.

- Генерация временных рядов — создание календарных измерений.

- ML-модели — применение алгоритмов машинного обучения для классификации и прогнозирования.

- Прогнозирование временных рядов — автоматическое построение статистических прогнозов.

Дополнительные возможности включают drill-down из коробки, кросс-фильтрацию без настройки связей и экспорт в Excel для дополнительной обработки. Такой подход позволяет пользователям решать сложные аналитические задачи без привлечения программистов, значительно снижая нагрузку на аналитическую команду.

Кейс: практическое решение ad hoc задачи

Garage Eight: снижение потока на 3×

Проблема: Компания Garage Eight столкнулась с критической ситуацией — 60-70 ad hoc задач в месяц полностью парализовали работу аналитической команды. Специалисты по партнерским программам тонули в потоке разовых запросов от С-level, отдельных партнеров, HR и даже дизайнеров.

Решение: Команда внедрила комплексный подход: формализацию запросов через корпоративный мессенджер, прозрачную систему приоритизации и систематизацию решений. Ключевым элементом стали образовательные воркшопы для повышения data awareness пользователей.

Результат: За несколько месяцев количество ad hoc задач сократилось с 60-70 до 20-25 в месяц. При этом оставшиеся запросы трансформировались из простых выгрузок данных в полноценные исследования, генерирующие долгосрочные бизнес-процессы.

Столбчатая диаграмма иллюстрирует сокращение потока ad hoc-запросов после внедрения системного подхода. Падение в три раза подчёркивает эффективность изменений.

Рекомендации по внедрению

Трансформация подхода к ad hoc задачам требует поэтапного внедрения изменений на нескольких уровнях организации. Мы рекомендуем следующую последовательность действий:

- Проведите аудит текущих ad hoc задач — соберите все запросы за последний квартал, классифицируйте их по типам и частоте. Это поможет выявить наиболее популярные запросы, которые стоит автоматизировать в первую очередь.

- Заведите трекер задач с обязательными полями: описание бизнес-цели, формат результата, приоритет и дедлайн. Используйте корпоративные инструменты — от простого канала в Slack до полноценного workflow в Jira.

- Внедрите BI-инструменты с self-service возможностями — выбирайте платформы, которые позволяют пользователям самостоятельно создавать визуализации и выполнять базовую трансформацию данных. Это кардинально снизит нагрузку на аналитическую команду.

- Развивайте культуру self-service через регулярные воркшопы и обучение. Инвестируйте время в повышение data literacy сотрудников — это окупится многократно за счет снижения количества тривиальных запросов.

- Создайте базу знаний с документацией по существующим отчетам и инструкциями по их использованию. Часто ad hoc возникают просто потому, что пользователи не знают о готовых решениях.

Заключение

Ad hoc задачи — не враг современной аналитики, а скорее индикатор растущих потребностей бизнеса в данных. При правильном подходе они превращаются из источника выгорания команды в ценный ресурс для развития компании. Ключ к успеху — не в борьбе с ними, а в создании системы эффективного управления. Подведем итоги:

- Ad hoc задачи — это внеплановые аналитические запросы. Они возникают вне регулярных процессов и отвлекают команду от стратегических проектов, усиливая переключение контекста.

- Главные причины — слабая автоматизация и рост спроса на данные. Дополняют их ошибки пользователей и «временные костыли», которые быстро превращаются в постоянные разовые запросы.

- Решение начинается с формализации и приоритизации. Чёткие шаблоны запросов, единый трекер и понятные критерии ценности снижают хаос и ускоряют доставку результата.

- Хранилище решений и повторное использование — обязательны. История запросов, готовые скрипты и шаблоны отчётов уменьшают дублирование и повышают качество.

- Self-service BI значительно снимает нагрузку с аналитиков. Когда пользователи могут строить визуализации и делать базовые трансформации данных сами, команда фокусируется на продуктовой аналитике.

- Обучение сотрудников поднимает data literacy. Серия воркшопов улучшает качество формулировок, сокращает число тривиальных запросов и ускоряет принятие решений.

Рекомендуем обратить внимание на подборку курсов по бизнес-аналитике. Если вы только начинаете осваивать профессию аналитика данных, эти программы помогут понять принципы BI-систем и самообслуживания в аналитике. В курсах сочетаются теоретическая база и практические упражнения с реальными кейсами.

Рекомендуем посмотреть курсы по бизнес аналитике

| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Профессия Бизнес-аналитик

|

Eduson Academy

100 отзывов

|

Цена

Ещё -5% по промокоду

99 760 ₽

|

От

8 313 ₽/мес

Беспроцентная. На 1 год.

|

Длительность

6 месяцев

|

Старт

6 февраля

|

Ссылка на курсПодробнее |

|

Системный и бизнес-анализ в разработке ПО. Интенсив

|

Level UP

36 отзывов

|

Цена

75 000 ₽

|

От

18 750 ₽/мес

|

Длительность

1 месяц

|

Старт

2 января

|

Ссылка на курсПодробнее |

|

Бизнес-аналитик

|

Нетология

45 отзывов

|

Цена

с промокодом kursy-online

102 700 ₽

228 202 ₽

|

От

3 169 ₽/мес

Без переплат на 2 года.

5 897 ₽/мес

|

Длительность

6 месяцев

|

Старт

20 января

|

Ссылка на курсПодробнее |

|

Профессия Бизнес-аналитик

|

Skillbox

211 отзывов

|

Цена

с промокодом KURSHUB

105 680 ₽

264 200 ₽

|

От

3 409 ₽/мес

Без переплат на 31 месяц с отсрочкой платежа 6 месяцев.

9 212 ₽/мес

|

Длительность

12 месяцев

|

Старт

2 января

|

Ссылка на курсПодробнее |

|

Бизнес-аналитик с нуля

|

Eduson Academy

100 отзывов

|

Цена

Ещё -5% по промокоду

143 760 ₽

|

От

11 980 ₽/мес

|

Длительность

6 месяцев

|

Старт

6 февраля

|

Ссылка на курсПодробнее |

Как работает сторителлинг и почему истории сильнее фактов

Почему люди лучше запоминают истории, чем цифры и факты? Сторителлинг воздействует на эмоции и делает контент живым. Разбираем ключевые принципы и механизмы.

Комплексный подход к тестированию PHP-кода: инструменты и методы для повышения качества

PHP — это язык, разработанный в 1995 году Расмусом Лердорфом для веб-разработки. Он прошел длинный путь от простого скриптового решения до мощного инструмента для крупных корпоративных приложений, где качество и надежность кода критически важны.

Как выбрать JavaScript-фреймворк: полный гид по React, Angular, Vue и Svelte

Выбор JavaScript-фреймворка может быть непростым. В статье сравниваются React, Angular, Vue и Svelte, их особенности, плюсы и минусы.

Flexbox в CSS: что это, как работает и как освоить быстро

Хотите разобраться, что такое flexbox в css и как он упрощает верстку? В статье вы найдёте объяснения ключевых свойств, наглядные примеры и советы, которые помогут быстрее освоить инструмент.