Что такое деплой и как он работает

Деплой (от английского deploy — «развертывать», «приводить в действие») — это, по сути, процесс размещения готового программного продукта там, где им смогут пользоваться другие люди, а не только его создатель, сидящий в своем уютном кресле с чашкой кофе. Если упростить до абсурда — это как переезд вашей программы из комфортной песочницы разработчика на суровый рабочий сервер.

Знание процесса деплоя критически важно не только для DevOps-инженеров (для которых это, собственно, хлеб насущный), но и для обычных разработчиков, тестировщиков и даже для бизнес-команды. Разработчикам нужно понимать, как их код попадет на продакшн, тестировщикам — где и когда тестировать новые версии, а бизнесу — почему «просто добавить одну кнопочку» иногда приводит к необходимости полной перезагрузки всей системы, что может стоить компании нескольких часов простоя и миллионов упущенной выручки. Кажется, что все это очевидно, но, основываясь на моем личном опыте общения с продакт-менеджерами, — нет, совсем нет.

- Зачем нужен деплой

- Как работает

- Среды деплоя: development, staging, production

- Виды

- Что такое CI/CD и при чём тут деплой

- Сложности и ошибки при деплое

- Как начать: инструменты и шаги для новичка

- Ресурсы для дальнейшего изучения

- Заключение

- Рекомендуем посмотреть курсы по программированию на PHP

Зачем нужен деплой

Представьте, что вы — тот самый разработчик, который пишет код, сидя в кресле с чашкой кофе (или энергетика, не будем осуждать). На вашем компьютере всё работает блестяще: нажимаете кнопочку — и магия происходит моментально. Но весь этот праздник жизни происходит лишь на вашей локальной машине, где вы — бог и царь всего кода. А как донести это чудо техники до простых смертных пользователей? Вот тут-то на сцену и выходит деплой.

Деплой — это мост между «работает только у меня» и «работает у всех». Это процесс, который превращает вашу идеальную локальную программу в жестокую реальность продакшена, где внезапно выясняется, что ничего не работает так, как вы задумали.

Для чего конкретно нам нужен этот процесс? Позвольте перечислить:

- Доставка новой функциональности пользователям. Помните ту «просто кнопочку», которую просил бизнес? Через деплой она наконец-то доберётся до клиентов (и, возможно, сломает при этом платёжный процесс — куда ж без этого).

- Исправление багов. «У нас тут небольшая проблема — баг с оплатой, теряем миллионы каждую минуту». Через деплой мы срочно выкатываем фикс — и надеемся, что не создадим при этом ещё три новых бага.

- Обновление дизайна. Маркетинг решил, что корпоративный синий теперь должен быть на 2.5% темнее. Серьёзно. И это тоже деплой.

- Тестирование гипотез. A/B тестирование, эксперименты с пользовательским опытом — всё это требует выкатки изменений на реальных пользователей.

- Масштабирование системы. Когда ваш стартап внезапно упоминают в TikTok, и нагрузка вырастает в 100 раз — без правильного деплоя дополнительных мощностей вы просто умрёте под наплывом новых пользователей.

- Поддержка безопасности. «Простите, но в библиотеке, которую вы используете, найдена уязвимость, позволяющая украсть всю базу пользователей». Срочный деплой патча — и снова можно спать спокойно (до следующей уязвимости).

Важно понимать, что деплой — это не просто техническая штука для айтишников. Это бизнес-процесс, от скорости и качества которого зависит, как быстро компания может реагировать на изменения рынка, проблемы пользователей и действия конкурентов. В мире, где «время — деньги», умение быстро и безболезненно деплоить изменения может буквально означать разницу между успехом и банкротством. По крайней мере, так любят говорить консультанты, продающие свои услуги.

Как работает

Давайте заглянем под капот этого увлекательного процесса. Предупреждаю сразу: если вы ожидаете увидеть аккуратную, логичную последовательность действий, то вас ждет разочарование — в реальном мире деплой часто напоминает ритуальный танец с бубном вокруг костра из серверных стоек. Но я всё же попробую структурировать этот хаос.

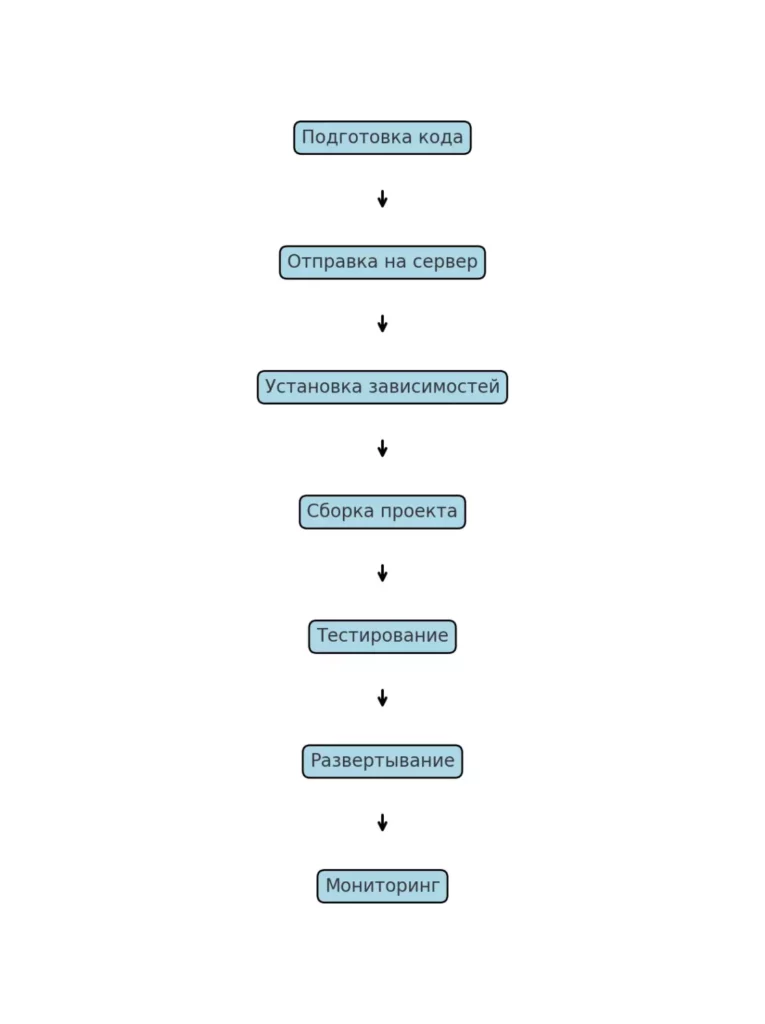

Итак, как работает типичный деплой, если отбросить всю корпоративную магию и специфику конкретных технологий:

- Подготовка кода к отправке. На этом этапе разработчик собирает все свои изменения, проверяет, что ничего не забыл, и готовит их к отправке. Это похоже на сборы в путешествие — вроде всё упаковал, но наверняка что-то забыл. В большинстве случаев для этого используется система контроля версий (обычно Git), которая позволяет отслеживать изменения и сотрудничать с другими разработчиками без риска переписать чужой код (ну, теоретически).

- Отправка кода на сервер. Здесь наш код путешествует из репозитория в рабочую среду. Подобно тому, как почтовая служба доставляет ваши посылки (иногда даже туда, куда нужно), Git доставляет код в назначенное место. Это может быть прямая передача на рабочий сервер или промежуточное размещение в специальном хранилище, откуда код будет взят позднее.

- Установка зависимостей. Современные приложения редко являются полностью автономными — они опираются на множество внешних библиотек и фреймворков. На этом этапе система деплоя устанавливает все эти зависимости (и молится, чтобы версии были совместимы). Представьте, что вы собираете шкаф из ИКЕА, и внезапно понимаете, что для этого нужны десятки других шкафов, некоторые из которых уже сняты с производства.

- Сборка проекта. Теперь, когда все компоненты на месте, происходит компиляция, минификация, оптимизация и прочие технические процедуры, превращающие ваш исходный код в нечто, что может выполняться на целевой платформе. Для веб-проектов это может включать сжатие JavaScript, обработку CSS, оптимизацию изображений и т.д. Примерно как превращение сырых ингредиентов в готовое блюдо — только с гораздо большим количеством непредсказуемых результатов.

- Проверка и тестирование. Прежде чем выпустить новую версию на живых пользователей, система может выполнить автоматические тесты, чтобы убедиться, что ничего не сломалось. Ну, по крайней мере, не сломалось что-то, для чего у вас уже есть тесты. Остальное вы узнаете из гневных писем пользователей.

- Развертывание. Наконец, новая версия размещается там, где ей следует быть — на продакшн-сервере, в магазине приложений или где-то еще, откуда ее могут получить пользователи. Здесь могут применяться различные стратегии деплоя, о которых я расскажу позже.

- Остановка старой версии. В зависимости от стратегии, старая версия может быть остановлена до, после или во время запуска новой. В идеальном мире пользователи даже не заметят перехода. В реальном мире… ну, вы понимаете.

- Мониторинг и реагирование. После деплоя следует период повышенной бдительности, когда команда следит за показателями производительности, ошибками и отзывами пользователей, готовая быстро отреагировать, если что-то пошло не так. Это как наблюдение за подростком на его первой вечеринке — вы надеетесь на лучшее, но готовы к худшему.

Важно понимать, что в современных системах деплой — это не единовременное событие, а непрерывный процесс. Некоторые компании, вроде Amazon или Netflix, выполняют тысячи деплоев ежедневно. Для сравнения, некоторые госструктуры обновляют свои системы раз в квартал — и каждый раз это выглядит как подготовка к запуску космического корабля: с обратным отсчетом, молитвами и полной готовностью к катастрофе.

Процесс деплоя: пошаговое движение от кода до продакшн-сервера

Конечно, детали процесса сильно зависят от типа приложения, используемых технологий и размера команды. Деплой мобильного приложения в App Store выглядит иначе, чем обновление веб-сервиса или развертывание микросервисной архитектуры в кластере Kubernetes. Но базовые принципы остаются теми же — мы берем код, который работает у разработчика, и каким-то образом (часто загадочным) заставляем его работать на целевой платформе.

Среды деплоя: development, staging, production

Если вы думаете, что деплой — это просто взять код с компьютера разработчика и сразу закинуть его на продакшн, то вас ждёт сюрприз. На самом деле путь к пользователю лежит через несколько остановок, и каждая из них играет свою роль в том, чтобы не выкатить баг с размазанным шрифтом и обнулённой базой данных.

Development: где рождается код

Это родной дом разработчика. Тут всё под контролем: среда настроена «под себя», всё работает идеально (в теории), и баги ловятся ещё до того, как доберутся до других. Но именно здесь больше всего «грязного кода», временных решений и экспериментов. Сюда деплой никто не делает — тут правят командочки npm start, python manage.py runserver и прочие магические ритуалы.

Staging: репетиция перед премьерой

Staging (он же preprod, он же UAT-сервер) — это почти как продакшн, только без настоящих пользователей. Тут вы проверяете, как система будет вести себя в боевых условиях: настоящая база (но копия), настоящие настройки, настоящая нагрузка. Если staging выдержал, можно выдыхать — вы близки к цели. Если нет — хорошо, что об этом узнали до релиза.

Production: никаких дублей

Продакшн — это священная земля. Здесь живут ваши реальные пользователи, текут деньги и, к сожалению, случаются падения. Деплой на прод — это не просто «обновили файлы», это акт ответственности. Любая ошибка здесь — это уже не «ой, баг», а «ой, у нас упали продажи, где CTO?».

Каждая из этих сред выполняет свою функцию:

- Development — для разработки и быстрой итерации.

- Staging — для тестирования в боевых условиях без риска.

- Production — для реального использования и заработка.

Если у вас нет staging-среды, вы либо слишком храбры, либо ещё не сталкивались с багом, который появляется только «на проде». Поверьте, он появится — и лучше быть к этому готовым.

Виды

Задумывались ли вы когда-нибудь, сколько существует способов выкатить новую версию приложения на боевой сервер? Если нет, то вас ждёт увлекательное путешествие в мир разнообразных стратегий деплоя — от брутальных и прямолинейных до изящных и сложных, как швейцарские часы.

Ручной деплой

Начнём с классики жанра — ручного деплоя, или, как я его называю, «метод пещерного человека». Суть проста: разработчик с доступом к серверу (обычно это самый опытный или самый невезучий член команды) подключается к нему через SSH, останавливает старую версию, заливает новые файлы, запускает скрипты миграции базы данных, перезапускает сервисы и молится всем известным богам, чтобы всё заработало.

Хорош такой подход разве что для очень маленьких проектов или для образовательных целей — чтобы понять, почему все быстро переходят к автоматизации. Представьте, что вы каждый раз, когда хотите посмотреть новый фильм, разбираете телевизор, меняете в нём какие-то детали и собираете заново. Примерно такое же удовольствие приносит ручной деплой в промышленной разработке.

Автоматизированный деплой

Когда разработчики наконец устают от ритуальных танцев с бубном, они переходят к автоматизации. В простейшем случае это может быть bash-скрипт, который выполняет последовательность команд для обновления приложения. В более продвинутом варианте — полноценный пайплайн непрерывной интеграции и доставки (CI/CD), где каждый коммит автоматически проходит тестирование и, при успехе, выкатывается в продакшн.

Этот подход похож на создание робота, который делает за вас всю грязную работу. Да, на настройку такого робота уйдёт немало времени, но потом вы сможете просто нажимать кнопку (или даже не нажимать — всё будет происходить автоматически) и наблюдать, как магия происходит сама собой. Ну, до первой серьёзной ошибки, конечно.

Интерактивные платформы

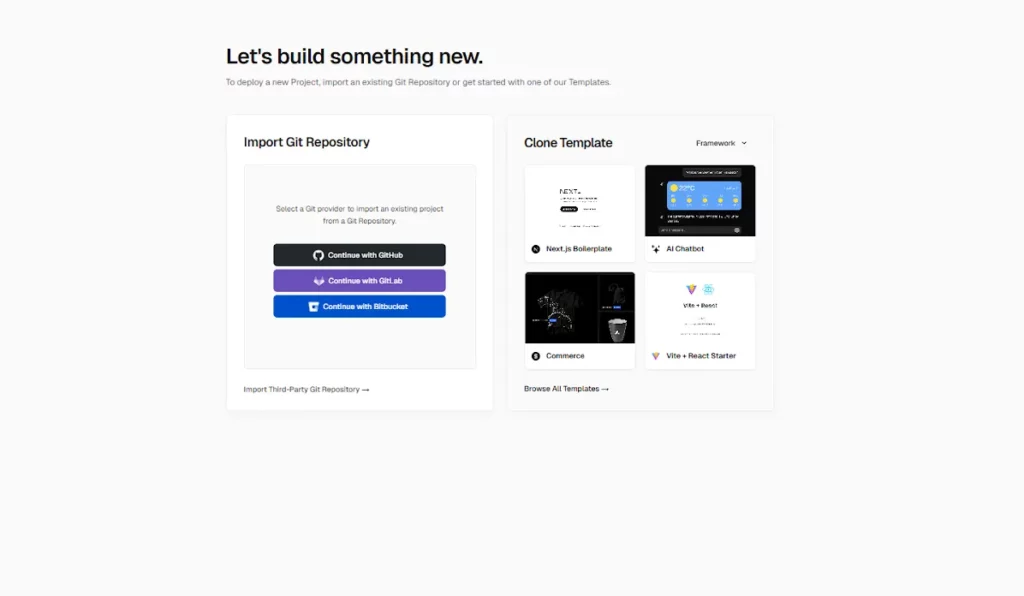

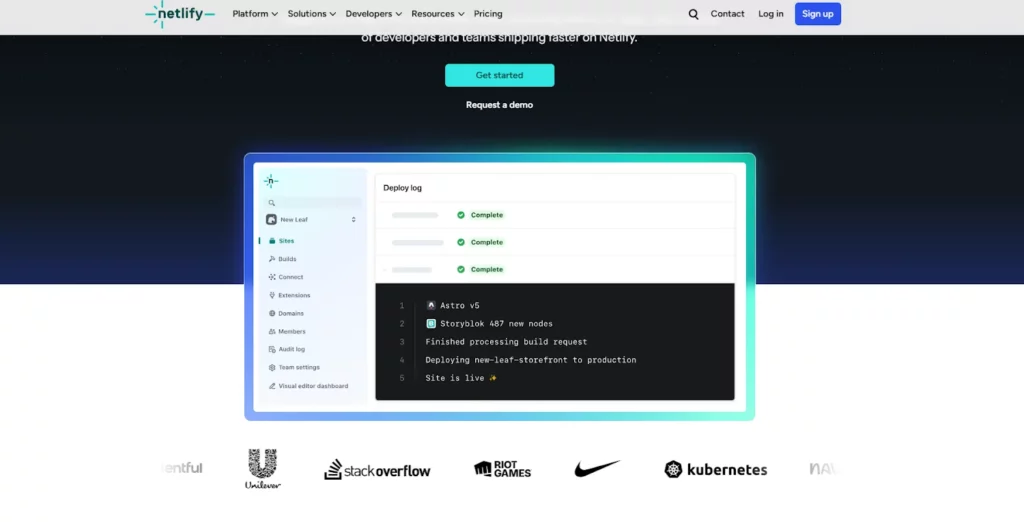

Для тех, кто не хочет погружаться в тонкости настройки серверов и CI/CD, существуют готовые платформы, делающие деплой почти таким же простым, как публикация поста в социальной сети. GitHub Pages позволяет размещать статические сайты прямо из репозитория. Netlify, Vercel и Heroku идут дальше, предлагая хостинг динамических приложений с автоматическим деплоем при каждом пуше в репозиторий.

Интерфейс платформы Vercel.

Интерфейс платформы Netlify.

Это как заказать пиццу с доставкой вместо того, чтобы готовить её самостоятельно. Да, вы платите дополнительные деньги и теряете некоторый контроль над процессом, но зато получаете готовый результат с минимумом усилий.

Но вернемся к стратегиям самого процесса деплоя, потому что здесь начинается настоящий цирк с конями.

Big Bang Deployment (Всё и сразу)

Самый простой и одновременно самый рискованный подход — заменить старую версию новой одним махом. Это как прыжок в ледяную воду — быстро, но шок гарантирован. Главный недостаток очевиден: пока происходит обновление, сервис недоступен. А если что-то пойдёт не так, то простой может затянуться на неопределённое время.

Rolling Deployment (Постепенное обновление)

Представьте, что у вас есть несколько серверов, обслуживающих ваше приложение. При постепенном деплое вы обновляете их по одному, что позволяет поддерживать сервис доступным на протяжении всего процесса. Это как ремонт дороги по полосам — одна закрыта, но движение продолжается.

Blue-Green Deployment (Сине-зелёный деплой)

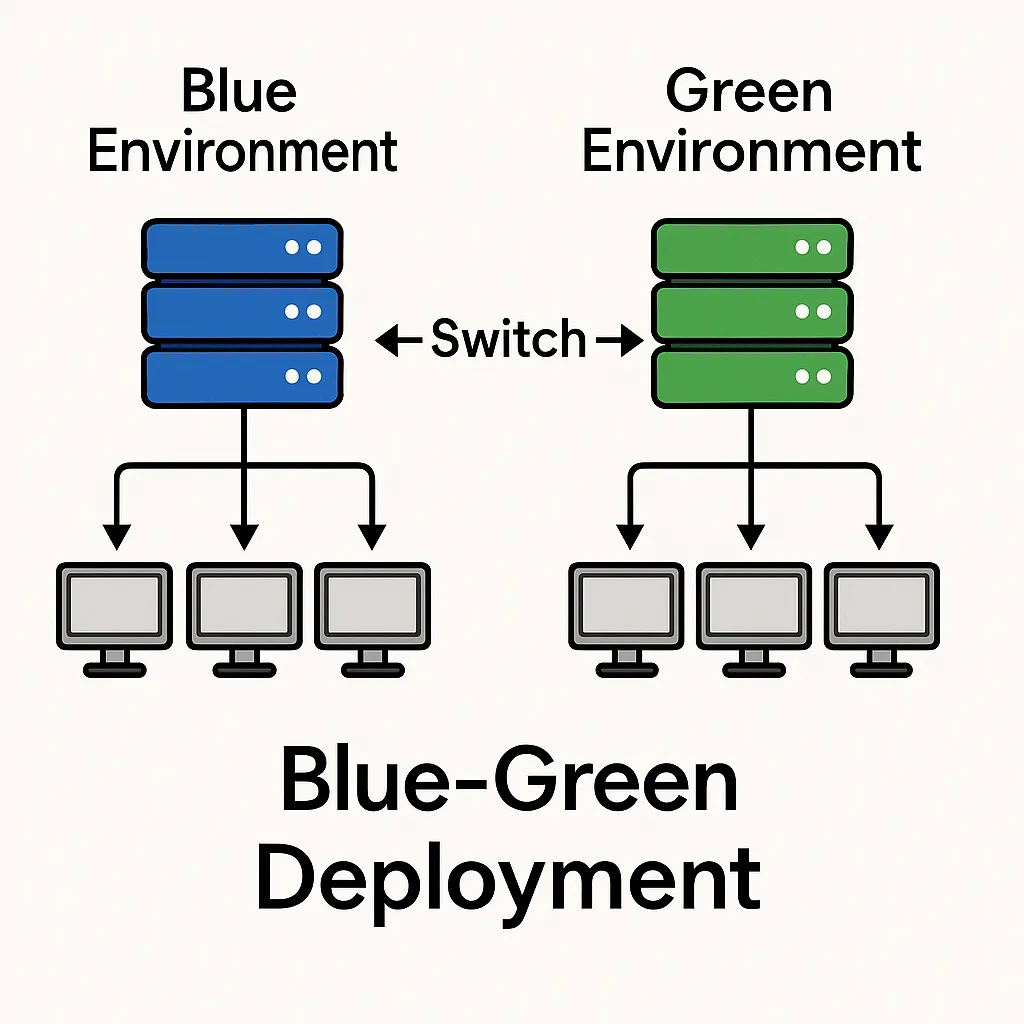

Здесь мы входим в территорию корпоративной магии высшего уровня. Идея в том, что у вас есть два идентичных окружения — «синее» и «зелёное». Пока одно обслуживает пользователей, вы готовите обновление на другом. Когда всё готово, вы просто переключаете трафик с одного окружения на другое. Если обнаруживается проблема, вы так же быстро можете переключиться обратно.

Это похоже на строительство нового моста рядом со старым — вы спокойно строите, не прерывая движения, а потом просто переводите транспорт на новый мост. Единственный минус — вам нужны ресурсы для поддержания двух мостов, что может быть довольно дорого.

Blue-Green Deployment: два идентичных окружения и переключение трафика между ними.

Canary Deployment (Канареечный деплой)

Название отсылает к практике шахтёров брать с собой канареек — если птица умирает, значит, в шахте опасные газы. В контексте деплоя это означает выкатывание новой версии лишь для небольшой части пользователей. Если всё идёт хорошо, круг «счастливчиков» постепенно расширяется, пока новая версия не станет доступна всем.

Этот метод особенно популярен у крупных компаний вроде Google и Microsoft, которые не могут позволить себе масштабные сбои. Представьте, что вы тестируете новый рецепт не на всей семье сразу, а сначала только на том родственнике, который наименее склонен к драматическим реакциям.

В итоге выбор метода деплоя — это всегда компромисс между скоростью, безопасностью, сложностью и стоимостью. Как в известной шутке про разработку: «Быстро, качественно, дёшево — выберите два». И помните: каким бы методом вы ни пользовались, рано или поздно что-то пойдёт не так. Вопрос только в том, насколько болезненными будут последствия и как быстро вы сможете всё исправить.

Что такое CI/CD и при чём тут деплой

Если вы проработали в ИТ хотя бы пару лет, то наверняка уже стали свидетелем того, как аббревиатура CI/CD вырвалась из узкого круга DevOps-инженеров и превратилась в модное словечко, которое с умным видом повторяют даже маркетологи (хотя большинство из них думает, что это какой-то новый формат музыкальных альбомов). Давайте разберемся, что на самом деле скрывается за этими буквами и как это связано с нашим главным героем — деплоем.

CI, или Continuous Integration (Непрерывная интеграция) — это практика, при которой разработчики регулярно (в идеале — несколько раз в день) объединяют свои изменения в общем репозитории кода, после чего автоматически запускаются сборка и тесты. Цель — быстро выявлять и исправлять проблемы интеграции, когда изменения одного разработчика конфликтуют с изменениями другого.

Представьте CI как строгого, но справедливого учителя, который проверяет домашнее задание сразу после того, как вы его сдали, а не в конце четверти. Если что-то не так, вы узнаете об этом немедленно и сможете исправить, пока не забыли, о чём вообще шла речь в этом задании.

CD, или Continuous Delivery/Deployment (Непрерывная доставка/развёртывание) — это следующий логический шаг. Когда код прошёл все тесты, он автоматически подготавливается к деплою (Delivery) или даже автоматически деплоится в продакшн (Deployment).

CD — это как служба доставки, которая не только привозит вам новый телефон, но и настраивает его, переносит все данные со старого устройства и обучает вашу бабушку, как им пользоваться. Всё происходит автоматически и с минимальным участием людей (особенно тех, кто может что-то сломать).

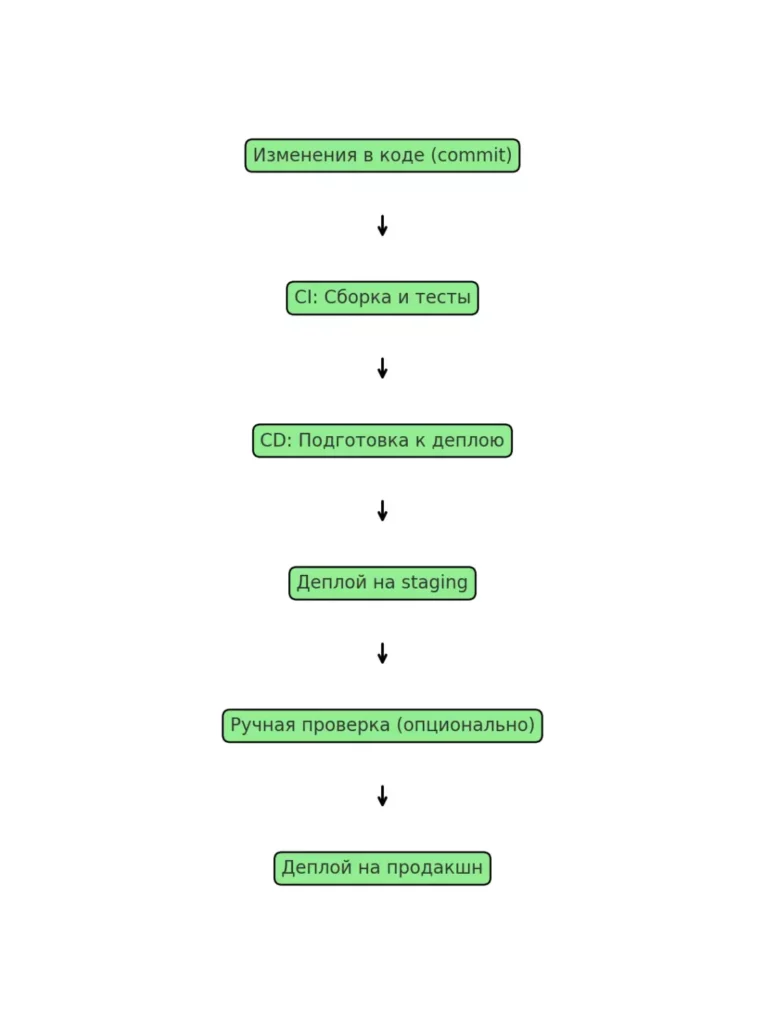

CI/CD пайплайн: пошаговое движение от коммита до продакшн-сервера»

Как CI/CD делает деплой менее болезненным

- Автоматизация рутины. Вместо того чтобы каждый раз вручную выполнять одни и те же действия (и забывать какой-то шаг), вы настраиваете автоматический конвейер, который делает всё за вас. Как сказал бы ленивый программист: «Я потрачу 8 часов на автоматизацию задачи, которая занимает 5 минут, потому что я ненавижу рутину» (и потому что за год эти 5 минут превратятся в целые сутки работы).

- Стандартизация процесса. CI/CD гарантирует, что каждый деплой проходит через одинаковую последовательность шагов. Нет больше ситуаций, когда Вася деплоит по одному алгоритму, Петя — по другому, а Маша вообще делает это как-то магически, и никто не может повторить её действия.

- Раннее выявление проблем. Благодаря автоматическим тестам многие проблемы обнаруживаются задолго до того, как код попадает на продакшн. Это как предполётный осмотр самолёта — лучше найти неисправность на земле, чем на высоте 10 000 метров.

- Ускорение доставки. Когда деплой становится безопасной, повторяемой операцией, команда не боится делать его чаще. Это позволяет быстрее доставлять новые функции пользователям и оперативнее реагировать на проблемы.

- Снижение человеческого фактора. Компьютеры не устают, не отвлекаются и не забывают шаги процесса. Они также не решают «а давай-ка попробуем вот эту новую технологию» посреди критического деплоя.

Популярные инструменты CI/CD

- Jenkins — дедушка в мире CI/CD. Открытый исходный код, огромное количество плагинов, но UI как будто разработанный в 1990-х. Это как старый «Москвич» — не самый красивый, зато запчасти можно найти везде.

- GitHub Actions — относительный новичок, но быстро набирающий популярность благодаря тесной интеграции с GitHub. Для многих простых проектов это самый логичный выбор, потому что «оно просто работает».

- GitLab CI — часть экосистемы GitLab, с отличной интеграцией и документацией. Если вы уже используете GitLab для хостинга кода, использовать его CI — решение, напрашивающееся само собой.

- CircleCI, Travis CI, TeamCity и десятки других — у каждого свои преимущества и целевая аудитория, но суть одна: автоматизировать сборку, тестирование и деплой.

Внедрение CI/CD — это не просто техническое решение, это культурный сдвиг в организации. Это переход от «мы деплоим раз в квартал, и это целое событие с пиццей и валерьянкой» к «мы деплоим десять раз в день, и это рутинная операция, на которую никто не обращает внимания».

В идеальном мире CI/CD превращает деплой из стрессового события в незаметный процесс. Разработчик делает коммит, проходят тесты, и через несколько минут (или часов, в зависимости от размера проекта) изменения автоматически появляются у пользователей. Никаких согласований, заполнения форм и бессонных ночей.

Конечно, как и любая технология, CI/CD — не серебряная пуля. Без хороших тестов автоматический деплой может автоматически доставлять баги пользователям с впечатляющей скоростью. А первоначальная настройка качественного пайплайна может занять немало времени и потребовать определённой экспертизы.

Но когда всё настроено правильно, CI/CD действительно превращает деплой из «чёрной магии доступной избранным» в простой, предсказуемый процесс. И это, пожалуй, одно из самых значительных достижений в области разработки ПО за последние десятилетия.

Сложности и ошибки при деплое

Если вы думаете, что деплой — это просто «нажал кнопку и пошел пить кофе», то, возможно, вы либо настроили идеальный CI/CD пайплайн (и я хочу знать ваш секрет), либо никогда не сталкивались с реальным деплоем в боевых условиях. Потому что в реальности деплой — это как игра в русскую рулетку, только вместо одной пули в барабане — целый арсенал потенциальных проблем.

Давайте пройдемся по самым «популярным» (читай: болезненным) проблемам, которые могут возникнуть при деплое, и посмотрим, как их избежать или хотя бы минимизировать ущерб.

Проблема: Ошибки на продакшене, которых не было в разработке

Причина: Различия между средой разработки и продакшеном. Классическое «у меня на компьютере работает!».

Решение: Используйте контейнеризацию (Docker) для создания идентичных сред. Фраза «работает на моем компьютере» должна превратиться в «мой компьютер работает точно так же, как продакшен».

Проблема: Потеря данных при миграциях базы данных

Причина: Не продуманные миграции, отсутствие резервных копий перед деплоем.

Решение: Всегда делайте резервные копии перед деплоем. Тестируйте миграции на копии продакшен-данных. И помните золотое правило: удалять данные легко, восстанавливать — сложно или невозможно.

Проблема: Конфликты зависимостей

Причина: Разные версии библиотек в разных частях системы, неправильно указанные версии в package.json/requirements.txt.

Решение: Фиксируйте версии всех зависимостей. Используйте lock-файлы. Регулярно обновляйте зависимости, но делайте это осознанно, а не «потому что новая версия вышла».

Проблема: Неправильная сборка

Причина: Ошибки в конфигурации сборки, отсутствие необходимых файлов.

Решение: Автоматизируйте сборку и тестируйте артефакты перед деплоем. Добавьте в пайплайн проверки, что все необходимые файлы присутствуют и имеют корректное содержимое.

Проблема: Недостаточные ресурсы сервера

Причина: Новая версия требует больше памяти/CPU, чем предыдущая, или имеет утечки ресурсов.

Решение: Проводите нагрузочное тестирование перед деплоем. Мониторьте использование ресурсов во время и после деплоя. Имейте план масштабирования на случай, если ресурсов вдруг станет не хватать.

Проблема: Простои при деплое

Причина: Использование стратегий деплоя, требующих остановки сервиса.

Решение: Применяйте стратегии деплоя без простоев (Blue-Green, Canary). Если это невозможно, планируйте деплои на время минимальной активности пользователей и предупреждайте их заранее.

Проблема: Невозможность отката

Причина: Отсутствие механизма быстрого возврата к предыдущей версии.

Решение: Всегда имейте план отката. Храните предыдущие версии и конфигурации. Практикуйте процедуру отката так же, как и процедуру деплоя.

Проблема: Деплой не того, что нужно

Причина: Человеческий фактор, спешка, недостаточная проверка перед деплоем.

Решение: Автоматизируйте процесс от коммита до продакшена. Используйте чек-листы для ручных деплоев. Добавьте этап утверждения перед финальным деплоем в продакшн.

Проблема: Каскадные отказы

Причина: Взаимозависимости между компонентами системы, когда отказ одного ведёт к отказу других.

Решение: Проектируйте систему с учётом возможных отказов. Используйте паттерны вроде Circuit Breaker. Проводите хаос-тестирование для выявления слабых мест в архитектуре.

Проблема: Невидимые ошибки

Причина: Недостаточный мониторинг, который не позволяет оперативно обнаружить проблемы.

Решение: Внедрите комплексный мониторинг и систему оповещения. Следите не только за техническими метриками, но и за бизнес-показателями, которые могут указать на скрытые проблемы.

Деплой — это искусство хождения по минному полю, где каждая мина — это потенциальная проблема, которая может взорваться в самый неподходящий момент. Но опыт, автоматизация и правильное планирование помогают значительно снизить риски.

И помните: не бывает идеальных деплоев, бывают лишь те, о проблемах которых вы ещё не знаете. Поэтому всегда будьте готовы к худшему, но надейтесь на лучшее. И да, держите под рукой телефон техподдержки вашего облачного провайдера — он может пригодиться в 3 часа ночи, когда вы поймёте, что что-то пошло совсем не так.

Как начать: инструменты и шаги для новичка

Если всё вышесказанное не отпугнуло вас от идеи освоить деплой (а должно было, ведь это действительно минное поле, хотя и увлекательное), то вот ваш путеводитель по этому загадочному миру. Как говорится, путь в тысячу миль начинается с первого шага… и заканчивается тем, что вы в 3 часа ночи пытаетесь понять, почему ваш проект не работает на продакшене, хотя локально всё было прекрасно.

С чего начать: выбираем платформу

Для первых шагов рекомендую выбрать максимально дружелюбные платформы, которые скрывают от вас большую часть сложностей:

- GitHub Pages — идеально для статических сайтов (HTML, CSS, JavaScript без бэкенда). Просто создайте репозиторий, добавьте файлы, включите GitHub Pages в настройках, и ваш сайт уже доступен в интернете! Никакой магии, никаких ритуалов с жертвоприношениями — всё работает из коробки.

- Vercel — если вы работаете с React, Next.js, Vue или другими популярными фреймворками. Подключается к вашему GitHub-репозиторию и автоматически деплоит каждый коммит. Имеет щедрый бесплатный план для личных проектов.

- Netlify — похож на Vercel, но с некоторыми отличиями в возможностях. Также предлагает бесплатный тариф и автоматический деплой из Git-репозитория.

- Heroku — если ваш проект требует бэкенда (например, Node.js, Python, Ruby). Немного сложнее в настройке, чем предыдущие варианты, но всё ещё намного проще, чем настраивать сервер с нуля.

Чему стоит научиться в первую очередь

- Git — без него в современной разработке никуда. Научитесь основным командам (clone, add, commit, push, pull) и концепциям (ветки, слияния). Git — это как швейцарский нож разработчика: не самый изящный инструмент, но невероятно полезный и универсальный.

- Основы командной строки — не пугайтесь, вам не нужно становиться хакером из фильмов, печатающим со скоростью пулемёта. Достаточно освоить базовые команды для навигации по файловой системе, работы с файлами и запуска программ.

- Базовое понимание веб-серверов — как минимум, знайте, что такое Nginx и Apache, и чем они отличаются от Node.js или Django. Это как знать разницу между автомобилем и самолётом: оба доставят вас из пункта А в пункт Б, но принцип работы и ограничения совершенно разные.

- Понимание HTTP и DNS — как работает интернет на базовом уровне. Это поможет отлаживать проблемы с доступом к вашему сайту после деплоя.

Простой путь: деплоим свой первый проект

Вот пошаговый чеклист для деплоя простого проекта на GitHub Pages:

- Создайте репозиторий на GitHub. Если это ваш личный сайт, назовите его username.github.io (где username — ваше имя пользователя на GitHub).

- Клонируйте репозиторий на свой компьютер:

git clone https://github.com/username/username.github.io.git

Добавьте файлы вашего проекта в клонированную директорию.

Отправьте изменения на GitHub:

git add . git commit -m "Initial commit" git push -u origin main

- Включите GitHub Pages в настройках репозитория. Выберите ветку (обычно main) и сохраните настройки.

- Подождите несколько минут (GitHub нужно время, чтобы опубликовать ваш сайт) и посетите https://username.github.io, чтобы увидеть результат.

Для более сложных проектов с использованием фреймворков (React, Vue и т.д.) вам, возможно, понадобится настроить файл конфигурации деплоя. Например, для GitHub Actions это может выглядеть так:

name: Deploy to GitHub Pages on: push: branches: [ main ] jobs: build-and-deploy: runs-on: ubuntu-latest steps: - name: Checkout uses: actions/checkout@v2 - name: Install and Build run: | npm install npm run build - name: Deploy uses: JamesIves/github-pages-deploy-action@4.1.4 with: branch: gh-pages folder: build

Но не паникуйте — большинство генераторов проектов (Create React App, Vue CLI) уже имеют готовые инструкции и даже команды для деплоя на разные платформы.

Ресурсы для дальнейшего изучения

- Документация выбранной платформы — лучший источник актуальной информации.

- GitHub Learning Lab — интерактивные курсы по Git и GitHub.

- freeCodeCamp — бесплатные курсы по веб-разработке, включая разделы о деплое.

- Digital Ocean Community Tutorials — отличные пошаговые руководства по настройке серверов и деплою различных типов приложений.

Помните, что деплой — это навык, который приходит с практикой. Ваш первый деплой, скорее всего, не будет идеальным, и это совершенно нормально. Каждая ошибка — это ценный опыт, который делает вас лучшим разработчиком.

И последний совет: всегда имейте план Б. Что вы будете делать, если деплой пойдёт не так? Как быстро вы сможете вернуться к работающей версии? Ответы на эти вопросы стоит продумать заранее, а не в момент, когда всё уже горит синим пламенем.

Заключение

И вот мы подошли к концу нашего увлекательного путешествия по миру деплоя — процесса, который превращает буквы кода на экране разработчика в работающий продукт, которым пользуются реальные люди. Как видите, этот процесс может быть как элегантным танцем автоматизированной хореографии, так и хаотичной борьбой с непредсказуемыми ошибками в три часа ночи (обычно перед важной презентацией).

Деплой — это не просто техническая процедура, это философия взаимодействия между командой разработки и пользователями. Это мост, соединяющий мир идей и мир реальных продуктов. И от того, насколько хорошо построен этот мост, зависит, как быстро и безболезненно новые функции и исправления доберутся до конечных пользователей. Подведем итоги:

- Деплой — это процесс переноса кода с машины разработчика в боевую среду. Он делает приложение доступным для пользователей и превращает «работает у меня» в «работает у всех».

- Цель деплоя — быстро и безопасно доставлять изменения. Это может быть новая функциональность, баг-фикс, обновление дизайна или тестирование гипотез.

- Процесс деплоя включает подготовку, сборку, установку зависимостей и выкладку. Важно также проводить тестирование, мониторинг и быть готовым к откату.

- Существуют разные среды для деплоя: development, staging и production. Каждая из них нужна для отладки, тестирования и стабильной работы финальной версии.

- Есть множество стратегий деплоя — от ручного до автоматизированного. Современные практики включают Blue-Green, Canary и Rolling deployment, каждая со своими плюсами и рисками.

- CI/CD помогает сделать деплой быстрым, стабильным и предсказуемым. Эти практики автоматизируют проверку кода, сборку и выкладку, снижая влияние человеческого фактора.

- Ошибки при деплое неизбежны, но их можно минимизировать. Хорошая подготовка, тесты, резервные копии и мониторинг помогают избежать потерь и простоев.

- Новичкам стоит начать с простых платформ вроде GitHub Pages или Vercel. Это снижает порог входа и позволяет быстро увидеть результат своих действий.

- Знание деплоя — это навык, важный для всех участников разработки. Он улучшает взаимодействие между разработкой, тестированием и бизнесом, повышая скорость реакции на изменения.

Рекомендуем обратить внимание на подборку курсов по PHP-разработке. Если вы только начинаете осваивать профессию инженера по деплою, курсы содержат и теорию, и практические кейсы для эффективного обучения.

Рекомендуем посмотреть курсы по программированию на PHP

| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Frontend-разработчик

|

Eduson Academy

100 отзывов

|

Цена

Ещё -5% по промокоду

107 760 ₽

|

От

8 980 ₽/мес

|

Длительность

12 месяцев

|

Старт

6 февраля

|

Подробнее |

|

Frontend-разработчик

|

Нетология

46 отзывов

|

Цена

с промокодом kursy-online

128 800 ₽

238 574 ₽

|

От

3 976 ₽/мес

На 2 года

|

Длительность

13 месяцев

|

Старт

5 февраля

|

Подробнее |

|

PHP-разработчик. Базовый уровень

|

Skillbox

219 отзывов

|

Цена

Ещё -20% по промокоду

80 990 ₽

161 979 ₽

|

От

6 749 ₽/мес

Без переплат на 1 год.

|

Длительность

3 месяца

|

Старт

3 февраля

|

Подробнее |

|

Профессия: ВЕБ-разработчик

|

ProductStar

41 отзыв

|

Цена

Ещё -16% по промокоду

129 600 ₽

288 000 ₽

|

От

5 520 ₽/мес

Рассрочка на 2 года.

11 600 ₽/мес

|

Длительность

10 месяцев

|

Старт

3 февраля

|

Подробнее |

|

Веб-разработчик с нуля

|

Нетология

46 отзывов

|

Цена

с промокодом kursy-online

163 300 ₽

302 470 ₽

|

От

5 041 ₽/мес

Без переплат на 2 года.

7 222 ₽/мес

|

Длительность

17 месяцев

|

Старт

5 февраля

|

Подробнее |

Лучшее время для публикации в ВК: что говорят данные?

Алгоритмы ВКонтакте поощряют вовлеченность, но когда пользователи действительно читают посты? Давайте разберемся, в какое время публикации приносят максимальный эффект.

Как сделать ВПР в Excel

Функция ВПР в Excel — мощный инструмент для поиска данных в таблицах. Но как именно она работает? В этом материале разберём все детали и подводные камни.

Морфизмы в дизайне: виды, особенности и как применять на практике

Неоморфизм — это дизайнерский приём, который создаёт эффект мягкого объёма без излишней реалистичности. В статье вы узнаете, чем он отличается от других морфизмов и как использовать его без потери удобства.

Функции отдела маркетинга на предприятии: основные задачи и цели

Задумывались, чем конкретно занимается отдел маркетинга и почему без него сложно расти бизнесу? В статье простыми словами рассказываем, какие задачи выполняет команда и как её работа влияет на прибыль компании.