Что такое геймплей: определение, функции и примеры

Термин «геймплей» звучит повсюду — в обзорах игр, на форумах геймдев-сообществ, в маркетинговых кампаниях крупных студий. Казалось бы, его значение интуитивно понятно каждому, кто хоть раз держал в руках контроллер или запускал игру на ПК. Однако стоит копнуть глубже, и выясняется, что единого, универсального определения этого понятия не существует. Более того, даже профессионалы индустрии трактуют его по-разному — от «набора действий игрока» до «эмоционального взаимодействия с игровым миром».

Почему это важно? Для игроков понимание структуры геймплея помогает лучше осознать, что именно делает одну игру захватывающей, а другую — скучной. Для разработчиков, геймдизайнеров и аналитиков это фундаментальное понятие, от которого зависит архитектура проекта, баланс механик и, в конечном счёте, коммерческий успех продукта. В этой статье мы разберём, что такое геймплей с научной и практической точек зрения, как он эволюционировал, из каких элементов состоит и почему вокруг него до сих пор ведутся споры. Рассмотрим конкретные примеры — от классических платформеров вроде Super Mario Bros. до современных многопользовательских проектов типа Fortnite — и выясним, какие функции выполняет геймплей в структуре игрового опыта.

Классический платформер (Super Mario Bros.).

- Определение геймплея простыми словами

- Как появился и развивался термин

- Почему геймплей — понятие спорное

- Зачем нужен геймплей: ключевые функции

- Из чего состоит геймплей: ключевые элементы

- Классификация геймплея: кор, мета и периферийный

- Заключение

- Рекомендуем посмотреть курсы по геймдизайну

Определение геймплея простыми словами

В самом общем виде геймплей — это способ взаимодействия игрока с игровым миром. Звучит абстрактно, но именно в этом взаимодействии и заключается суть любой видеоигры: игрок совершает действия, игра на них реагирует, создавая петлю обратной связи, которая и формирует игровой опыт.

Геймплей — это совокупность действий, которые игрок выполняет для достижения целей игры, и реакций игрового мира на эти действия. Это интерактивная основа, делающая игру именно игрой, а не пассивным развлечением.

Диаграмма показывает базовый принцип обратной связи: игрок выполняет действия, а игра реагирует. Этот цикл — основа любого игрового опыта.

Важно понимать, чем геймплей не является. Это не графика — визуальное оформление лишь поддерживает игровой процесс, но не определяет его. Это не сюжет — история может быть захватывающей, но без качественных механик взаимодействия игра превратится в интерактивный фильм. Это не звуковое сопровождение и не технические аспекты вроде рендеринга, хотя в редких случаях эти элементы могут становиться частью геймплея (например, в игре Perception звук работает как механика эхолокации, позволяя слепому герою «видеть» окружающий мир).

По сути, геймплей отвечает на вопрос: «Что я, как игрок, могу делать в этом виртуальном пространстве, и как мир реагирует на мои решения?» Всё остальное — лишь обёртка, пусть и важная для общего впечатления.

Как появился и развивался термин

Точную дату рождения термина «геймплей» установить сложно — история индустрии видеоигр изобилует пробелами, особенно когда речь заходит о терминологии. Само слово gameplay образовано слиянием game (игра) и play (играть), что на первый взгляд кажется тавтологией — «играть в игру». Тем не менее, именно это понятие со временем стало ключевым для описания интерактивной природы видеоигр.

Согласно данным портала Techopedia, термин начал активно использоваться в начале 1980-х годов — в период, когда индустрия переживала технологический скачок. Разработчики того времени стремились создавать нечто большее, чем очередные вариации Pong, где весь игровой процесс сводился к перебрасыванию пиксельного шарика. Появилась потребность в слове, которое описывало бы более сложные формы взаимодействия.

Косвенное подтверждение этой версии можно найти в книге Криса Кроуфорда The Art of Computer Game Design, вышедшей в 1984 году. Кроуфорд, рассуждая о природе и целях игр, назвал геймплей «безопасным способом обучения» — формулировка, которая уже тогда выходила за рамки простого «нажатия кнопок». К 1990-м годам термин окончательно закрепился в профессиональном лексиконе геймдизайнеров, критиков и игровой прессы, став одним из главных критериев оценки качества проектов. Сегодня мы используем его повсеместно, хотя единого понимания его границ до сих пор нет.

Почему геймплей — понятие спорное

Несмотря на широкое распространение термина, его трактовка остаётся предметом дискуссий. В 2019 году профессор Эммануэль Гвардиола из немецкого университета Cologne Game Lab провёл исследование, проанализировав 24 книги по геймдизайну. Результаты оказались показательными: слово «геймплей» встречалось в этих работах более 4500 раз, но лишь в 11 книгах авторы давали чёткое определение. Ещё в шести определения были абстрактными, а в остальных семи термин использовался без пояснений — как нечто само собой разумеющееся.

Рассмотрим несколько подходов к определению:

- Кевин Оксленд (Gameplay and Design, 2004): «Геймплей — это компоненты увлекательного опыта, побуждающие игрока возвращаться снова и снова». Акцент на эмоциональной вовлечённости.

- Майкл Мур (Basics of Game Design, 2011): «Геймплей — набор действий, выполняемых игроком». Минималистичный, механистический подход.

- Эрнест Адамс и Йорис Дорманс (Game Mechanics: Advanced Game Design, 2012): «Совокупность задач игры и действий игрока для их решения». Фокус на взаимодействии правил и поведения.

- Ричард Роуз III (Game Design Theory and Practice, 2004): «Степень и характер интерактивности — то, как игроки взаимодействуют с миром, и реакция мира на их выбор». Системный взгляд на обратную связь.

Гвардиола в итоге предложил собственное синтетическое определение, подчёркивая, что геймплей возникает из «эмоционального взаимодействия между игроком и элементами игры», и что все его компоненты можно интерпретировать «практически как угодно, субъективно или с различных точек зрения».

Существует и радикальная позиция. Алекс Кьеркегор, основатель портала culture.vg, считает термин слишком размытым, чтобы быть полезным: «Это позволяет руководству не объяснять, почему им что-то не понравилось, и избегать неловких ситуаций». Один из его коллег-геймдизайнеров добавляет: «Каждый интерпретирует слово по-своему, и в итоге всё сводится к сравнению со „своей любимой игрой»». Вместо геймплея они предлагают использовать конкретные термины: механика, система, цикл, состояние потока.

Что касается границ понятия: обычно геймплей не включает графику, звук или рендеринг — это технические и художественные элементы. Но есть исключения. В игре Perception звук является геймплеем: слепой герой ориентируется через эхолокацию, и без звука игра теряет смысл. Это показывает, насколько гибким и контекстно-зависимым остаётся термин даже сегодня.

Зачем нужен геймплей: ключевые функции

Разобравшись с определениями и спорами вокруг термина, перейдём к практическому вопросу: какие задачи решает геймплей в структуре игрового опыта? Независимо от того, как именно мы его трактуем, функции остаются универсальными — они определяют, почему одни игры затягивают на сотни часов, а другие забываются через пять минут.

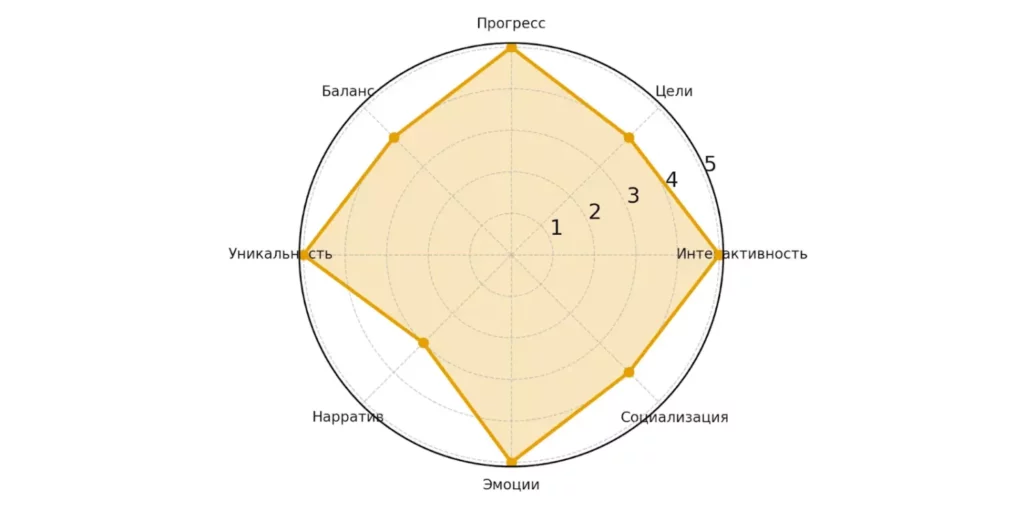

- Интерактивность

Это базовая функция, отличающая игры от других форм медиа. Геймплей предоставляет игроку возможность влиять на виртуальный мир и получать мгновенную обратную связь. Без интерактивности игра превращается в пассивное наблюдение. - Достижение целей

Геймплей задаёт структуру задач — от глобальных (победить финального босса, спасти мир) до локальных (пройти уровень, решить головоломку). Цели создают направленность действий и мотивацию продолжать. - Прогресс игрока

Система развития навыков, приобретения предметов, прокачки характеристик — всё это поддерживает ощущение движения вперёд. Игрок видит, что его усилия не напрасны, что он становится сильнее или умнее. - Создание вызова и баланса

Геймплей должен балансировать на тонкой грани: быть достаточно сложным, чтобы удерживать внимание, но не настолько трудным, чтобы вызывать фрустрацию. Это состояние психологи называют «потоком» — когда задача соответствует уровню мастерства игрока. - Формирование уникальности

Механики, циклы действий, особенности взаимодействия — именно они делают игру узнаваемой. Порталы в Portal, паркур в Mirror’s Edge, замедление времени в Superhot — это элементы геймплея, создающие идентичность проекта. - Нарративная поддержка

Геймплей может рассказывать историю не хуже катсцен и диалогов. Механики передают смысл: в Papers, Please рутинная проверка документов становится метафорой морального выбора в тоталитарном государстве. - Эмоции и атмосфера

Правильно выстроенный геймплей вызывает страх (Resident Evil), азарт (Dark Souls), радость открытий (The Legend of Zelda) или меланхолию (Journey). Интерактивность усиливает эмоциональный отклик по сравнению с пассивными медиа. - Социальное взаимодействие

В многопользовательских играх геймплей обеспечивает кооперацию, соревнование, торговлю, общение. Механики должны быть отлажены так, чтобы игроки могли эффективно взаимодействовать друг с другом — иначе социальный компонент рассыпается.

Радиальная диаграмма отражает, как разные функции — интерактивность, баланс, эмоции, прогресс — работают вместе, создавая комплексный игровой опыт.

Все эти функции работают в связке, создавая целостный игровой опыт. Слабость одной из них может компенсироваться силой другой, но полное отсутствие какой-либо функции обычно делает игру неполноценной.

Из чего состоит геймплей: ключевые элементы

Чтобы понять, как работает геймплей на практике, нужно разложить его на составные части. Геймдизайнер Карло Фабрикаторе предложил рассматривать геймплей через две основные категории: активность (действия игрока) и интерактивность (реакция игрового мира). Эта модель хорошо работает, но для детального анализа требуется более гранулярное разделение. Рассмотрим ключевые элементы, из которых складывается игровой процесс в современных проектах.

Управление и взаимодействие

Управление — это интерфейс между намерениями игрока и действиями аватара в виртуальном мире. Речь идёт не только о раскладке клавиш или кнопок на геймпаде, но и об эргономике, отзывчивости, интуитивности. В The Witcher 3 управление включает атаку, уклонение, использование знаков, быстрый доступ к инвентарю — всё это должно работать плавно и предсказуемо. Плохое управление способно разрушить даже отличную игру: вспомним ранние версии Dark Souls на ПК, где портирование с консолей создавало проблемы с откликом мыши.

Современные игры всё чаще экспериментируют с альтернативными способами ввода: жесты в VR (Half-Life: Alyx), голосовое управление, адаптивные триггеры контроллера DualSense, имитирующие сопротивление лука или отдачу оружия. Управление перестаёт быть просто техническим аспектом — оно становится частью иммерсии и эмоционального опыта.

Боевая система и механики

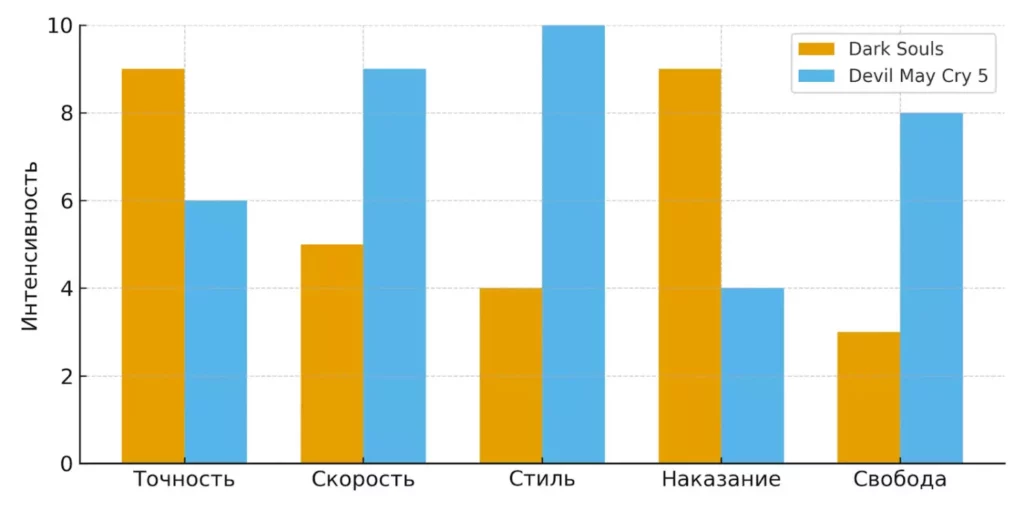

Для жанров, где конфликт является центральным элементом (экшены, шутеры, файтинги), боевая система определяет львиную долю геймплея. Это комплекс правил, описывающих, как персонаж атакует, защищается, использует способности и взаимодействует с противниками.

В Dark Souls боевая система построена на точности и тайминге: каждая атака имеет анимацию с периодами уязвимости, каждый удар расходует выносливость, а ошибка карается жестоко. Игрок вынужден изучать паттерны врагов, выбирать моменты для контратаки, управлять ресурсами. Это создаёт напряжённый, медитативный ритм, который стал визитной карточкой FromSoftware.

Противоположный подход — в Devil May Cry 5, где боевая система нацелена на зрелищность и комбинирование. Игрок может бесконечно жонглировать врагами в воздухе, переключаться между оружием, использовать десятки спецприёмов. Здесь важна не столько тактика, сколько креативность и стиль. Оба подхода работают, но создают радикально разный опыт.

Сравнение двух подходов к боевой системе: строгая тактичность Dark Souls против динамичной креативности Devil May Cry 5.

Прогрессия и развитие персонажа

Системы прокачки и развития — мощный инструмент удержания игрока. Они дают ощущение роста, позволяют адаптировать персонажа под стиль игры, открывают новые возможности. В RPG вроде Dragon Age: Inquisition игрок управляет целым отрядом, и грамотное распределение навыков между членами команды становится частью стратегии: один танкует, другой лечит, третий наносит урон с дистанции.

Деревья навыков могут быть линейными (простой выбор специализации) или разветвлёнными (Assassin’s Creed Origins), где игрок сам решает, инвестировать ли в скрытность, ближний бой или дальние атаки. Важно, чтобы система не превращалась в иллюзию выбора — когда есть один оптимальный билд, а остальные варианты заведомо слабее. Хорошая прогрессия поддерживает разнообразие стилей игры, а не диктует единственный правильный путь.

Искусственный интеллект и реакция мира

Игровой мир населён NPC, врагами, союзниками — и их поведение напрямую влияет на качество геймплея. Примитивный ИИ превращает противников в мишени для стрельбы, тогда как продуманная система создаёт иллюзию разумных оппонентов.

Классический пример — F.E.A.R. (2005), где враги использовали тактические приёмы: укрывались, фланговали, отступали под огнём, применяли гранаты для выкуривания игрока из укрытия. Это не было настоящим «интеллектом» — скорее набором скриптов и процедурных правил, — но создавало впечатление борьбы с живыми солдатами, а не с ботами. Спустя почти двадцать лет многие шутеры до сих пор не достигли этого уровня.

Реакция мира — это не только враги. Это физика объектов, разрушаемость окружения, изменение погоды, реакция NPC на репутацию игрока. В Red Dead Redemption 2 мир реагирует на каждое действие: если вы убьёте человека при свидетелях, придёт шериф; если будете регулярно здороваться с горожанами, они запомнят вас. Такая детализация создаёт ощущение живого, отзывчивого пространства.

Головоломки и челленджи

Головоломки вносят разнообразие, заставляют игрока переключаться с рефлексов на логику. Portal построена на единственной механике — портальной пушке, — но уровни постепенно усложняют комбинации, добавляют новые элементы (турели, лазеры, гели), требуя всё более изощрённых решений.

В The Talos Principle головоломки основаны на физике и пространственном мышлении: игрок должен перенаправлять лазерные лучи, блокировать сенсоры, использовать рекордер для создания временных клонов. Это не просто задачи на сообразительность — они встроены в философский нарратив игры, становясь метафорой познания.

Головоломки могут быть и периферийным элементом. В Resident Evil 7 игрок находит видеокассету, которая показывает, как жертва попала в ловушку. Просмотр записи даёт информацию, позволяющую избежать той же участи. Это пример того, как головоломка становится частью повествования и атмосферы.

Сюжет и нарратив

Нарратив в играх работает иначе, чем в книгах или фильмах, — он интерактивен. Геймплей может поддерживать историю (квесты, диалоги) или рассказывать её через механики. В God of War: Ragnarök отношения Кратоса и Атрея раскрываются не только в катсценах, но и через игровые ситуации: сын помогает отцу в бою, учится принимать решения, спорит о правильном пути. Игрок проживает эту динамику, а не просто наблюдает её.

Бывают и более радикальные примеры. В Spec Ops: The Line геймплей сознательно делает игрока соучастником военных преступлений, а затем заставляет осознать последствия. Механика шутера — убивай врагов, двигайся дальше — становится инструментом деконструкции жанра и критики насилия.

Социальное взаимодействие

В многопользовательских проектах геймплей должен обеспечивать качественное взаимодействие между игроками. Fortnite предлагает командные режимы, где успех зависит от координации: один игрок строит укрытия, другой прикрывает огнём, третий лечит. Коммуникация — через голосовой чат или маркеры на карте — становится частью геймплея.

Социальные элементы включают торговлю (обмен предметами в MMO), гильдии и кланы, PvP-турниры, виртуальные события. В World of Warcraft рейды на 20+ человек требуют не только индивидуального мастерства, но и слаженной работы группы, распределения ролей, дисциплины. Геймплей здесь выходит за рамки механик и включает социальную динамику — лидерство, доверие, конфликты.

Все эти элементы редко существуют изолированно. Хороший геймплей — это оркестр, где каждый инструмент дополняет другие, создавая гармоничное целое. Слабость одного компонента может быть компенсирована силой другого, но только до определённого предела.

Классификация геймплея: кор, мета и периферийный

С усложнением игровых миров и расширением механик возникла необходимость разделить геймплей на уровни по степени их важности для достижения целей игры. Эта классификация помогает разработчикам структурировать дизайн, а игрокам — лучше понимать, на чём сфокусирован проект. Рассмотрим три основных типа геймплея, которые выделяют современные исследователи и практики.

Кор-геймплей (Core Gameplay)

Кор-геймплей, или игровой цикл (core loop), — это набор действий, которые игрок повторяет чаще всего на протяжении всей игры для достижения основной цели. Это ядро, вокруг которого выстраивается весь опыт. Геймдизайнер Трейси Фуллертон определяет его как «центральную механику» — то, без чего игра теряет свою идентичность.

В Doom Eternal кор-геймплей сводится к циклу: передвижение → прицеливание → стрельба → добивание врагов для восстановления здоровья → повторение. Всё остальное — arena-дизайн уровней, разнообразие оружия, система апгрейдов — существует для поддержки этого цикла.

В классических RPG вроде Mass Effect кор-геймплей включает: исследование локаций → диалоги и принятие решений → сражения → развитие персонажа → получение снаряжения. Игра объединяет элементы шутера и ролевой системы, создавая гибридный цикл, где перестрелки так же важны, как выбор реплик в беседе.

Кор-геймплей напрямую связан с жанром, но не тождественен ему. Два шутера могут иметь радикально разные циклы: в Counter-Strike это тактическое позиционирование и экономика раундов, в Destiny 2 — лут-петля и кооперативные рейды. Жанр задаёт рамки, кор-геймплей определяет суть.

Метагеймплей (Meta Gameplay)

Метагеймплей — это механики и действия, которые не являются обязательными для победы, но значительно влияют на эффективность прохождения или расширяют тактические возможности. Они надстраиваются над кор-геймплеем, добавляя глубину и вариативность.

Возьмём серию Assassin’s Creed. Кор-геймплей включает паркур, исследование и выполнение заданий. Но игрок может устранять противников скрытно — подкрадываться, атаковать сверху, использовать отравленные клинки. Это метагеймплей: можно пройти миссию в лобовую, сражаясь с десятком стражников, а можно бесшумно убрать ключевую цель и скрыться. Второй путь быстрее, безопаснее и часто поощряется игрой, но не обязателен.

Впрочем, с этим примером есть нюанс. Многие эксперты относят стелс-механики в Assassin’s Creed к кор-геймплею, считая серию представителем жанра stealth-action. Это иллюстрирует размытость границ: в зависимости от того, как игрок взаимодействует с игрой, одна и та же механика может восприниматься как основная или вспомогательная. Если вы проходите AC исключительно через скрытность, стелс становится для вас кором; если предпочитаете открытые бои, он остаётся метой.

Другой пример — система крафта в The Last of Us. Можно пройти игру, полагаясь только на найденное оружие и прямые столкновения. Но создание бомб, аптечек, улучшенных боеприпасов даёт огромное преимущество, особенно на высоких сложностях. Крафт — это метагеймплей, который награждает тех, кто исследует локации и собирает ресурсы.

Метагеймплей — мощный инструмент для создания разнообразия без перегрузки игрока новыми правилами. Поскольку он основан на уже знакомых механиках, освоение требует меньше времени, а игра обретает дополнительные слои стратегии.

Периферийный геймплей (Peripheral Gameplay)

Периферийный геймплей — это активности, которые не вписываются ни в кор, ни в мета, и практически не влияют на основной прогресс. По сути, это мини-игры, побочные развлечения, элементы разнообразия. Они могут выходить на первый план эпизодически, но никогда не становятся центром опыта.

Классический пример — тир в Resident Evil 4. Это отдельная локация с испытаниями на стрельбу, где можно заработать бонусы: улучшенные эффекты лечения, повышенный шанс выпадения редких предметов. Игрок, который ни разу не зайдёт в тир, всё равно пройдёт игру — но потеряет дополнительные удобства и немного веселья.

В Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter есть QTE-эпизод, где игрок за ограниченное время прочищает дымоход, иначе герой задохнётся. Это испытание на реакцию в игре, построенной на неспешных детективных расследованиях. Периферийный геймплей такого рода рискован: если он плохо реализован или логически не обоснован, игрок воспринимает его как раздражающую помеху.

Разработчикам стоит осторожно интегрировать периферийные элементы. Они должны быть понятными, простыми в освоении (игрок не готов тратить время на изучение механики, которая появится один раз) и органично вписываться в контекст. Иначе вместо разнообразия получается диссонанс.

Сводная классификация

Для наглядности представим типы геймплея в виде таблицы:

| Тип | Что включает | Примеры | Роль в игре |

|---|---|---|---|

| Core | Основные повторяющиеся действия | Шутер: прицел, стрельба, передвижение; RPG: диалоги, бои, прокачка | Базовая петля, ядро опыта |

| Meta | Необязательные, но эффективные механики | Стелс в Assassin’s Creed; крафт в The Last of Us | Расширяет стратегию, добавляет глубину |

| Peripheral | Побочные активности, мини-игры | Тир в Resident Evil 4; QTE в детективах | Вносит разнообразие, не влияет на прогресс |

Эта трёхуровневая модель не является жёсткой догмой — границы между типами зыбки и зависят от дизайна конкретной игры. Но она помогает структурировать мышление при анализе игрового процесса: что является обязательным, что улучшает опыт, а что просто развлекает на стороне. Понимание этой архитектуры полезно как для разработчиков, так и для критиков и игроков, стремящихся глубже осмыслить механику любимых (или нелюбимых) проектов.

Заключение

Геймплей остаётся одним из самых обсуждаемых и одновременно самых неоднозначных понятий в индустрии видеоигр. Мы проследили его путь от технического термина 1980-х до центрального критерия оценки игрового опыта, разобрали множество определений — от минималистичных до философских — и убедились, что консенсуса по-прежнему нет. Возможно, это и к лучшему: жёсткие рамки ограничили бы творческую свободу разработчиков и критическое мышление аналитиков. Подведем итоги:

- Геймплей — это взаимодействие игрока и игрового мира. Оно формирует опыт и эмоции во время прохождения.

- Термин возник в 1980-х и стал ключевым критерием качества игр. Он объединяет механику, баланс и обратную связь.

- Функции геймплея — интерактивность, прогресс, нарратив, эмоции. Они делают игру живой и запоминающейся.

- Элементы геймплея включают управление, ИИ, боевую систему, головоломки и сюжет. Все они работают в связке.

- Различают core-, meta- и peripheral-геймплей. Это помогает понять архитектуру игрового процесса и его глубину.

Если вы только начинаете осваивать профессию геймдизайнера, рекомендуем обратить внимание на подборку курсов по геймдизайну. В них подробно объясняются принципы геймплея, структура игровых систем и включены как теоретическая, так и практическая часть.

Рекомендуем посмотреть курсы по геймдизайну

| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Годовая программа Game Designer

|

XYZ School

21 отзыв

|

Цена

Ещё -14% по промокоду

167 300 ₽

239 000 ₽

|

От

4 375 ₽/мес

|

Длительность

18 месяцев

|

Старт

12 февраля

|

Подробнее |

|

Профессия Геймдизайнер с нуля до PRO

|

Skillbox

219 отзывов

|

Цена

Ещё -20% по промокоду

120 507 ₽

241 015 ₽

|

От

3 887 ₽/мес

Это минимальный ежемесячный платеж за курс.

|

Длительность

12 месяцев

|

Старт

7 февраля

|

Подробнее |

|

Гейм-дизайн для начинающих

|

Нетология

46 отзывов

|

Цена

с промокодом kursy-online

66 360 ₽

110 600 ₽

|

От

2 765 ₽/мес

|

Длительность

5 месяцев

|

Старт

23 февраля

2 раза в неделю с 19:00 МСК

|

Подробнее |

|

Game Design. Создание игры от идеи до прототипа

|

XYZ School

21 отзыв

|

Цена

Ещё -14% по промокоду

69 300 ₽

99 000 ₽

|

От

6 025 ₽/мес

|

Длительность

6 месяцев

|

Старт

12 февраля

|

Подробнее |

|

Геймдизайн. Базовый уровень

|

Skillbox

219 отзывов

|

Цена

с промокодом KURSHUB

156 922 ₽

392 305 ₽

|

От

5 062 ₽/мес

12 655 ₽/мес

|

Длительность

3 месяца

|

Старт

9 февраля

|

Подробнее |

Что такое факториал и как его вычислить

Факториал — это не только комбинаторика. В статье покажем, как его считают на практике, зачем он программисту и почему вызывает трудности даже у опытных.

Системный администратор в малом бизнесе: герой на все случаи жизни

Что нужно для надежного управления IT-инфраструктурой в малом бизнесе? В статье — ключевые принципы, полезные инструменты и опыт успешных администраторов.

Что такое вирусы-шифровальщики и как от них защититься

Вирус шифровальщик что это? Почему он стал самой опасной угрозой для пользователей и бизнеса? В статье мы разберём основные принципы работы, схемы заражения и реальные способы защиты.

Канбан-каденции: полное руководство по внедрению в команде

Каденции в канбан — это не просто встречи по расписанию, а рабочие точки управления процессом. Как они помогают держать поток под контролем, выявлять проблемы и принимать решения вовремя? В статье разберёмся, какие каденции бывают и как использовать их с пользой.