Фасилитация: что это такое, зачем нужна и как проводить

Если вы когда-нибудь сидели на корпоративных совещаниях, где один говорливый коллега забирает все время, а остальные молча считают ворон в потолке, то вы прекрасно понимаете — что-то в этой системе работает не так. Именно для решения подобных «коммуникативных катастроф» и придумали фасилитацию. В этом курсе мы разберем, что такое фасилитация на самом деле, откуда она взялась, зачем нужна и — самое главное — как ее правильно применять на практике. Обещаю, будет интересно даже тем, кто считает все корпоративные методологии очередной попыткой усложнить простые вещи.

Простыми словами, фасилитация — это искусство организовать групповое обсуждение так, чтобы каждый участник чувствовал себя услышанным, а результат превзошел ожидания. Это не магия (хотя иногда кажется именно так), а набор конкретных техник и подходов, которые превращают хаотичные планерки в продуктивные рабочие сессии.

- Что такое фасилитация: простое объяснение

- Откуда появилась фасилитация: краткая история

- Для чего нужна фасилитация: задачи и цели

- Какими качествами должен обладать фасилитатор

- Как проходит фасилитация: этапы процесса

- Популярные техники фасилитации: примеры

- Где применяют фасилитацию: примеры из жизни

- Чем фасилитация отличается от модерации

- Когда фасилитация не нужна: ограничения метода

- Заключение

- Рекомендуем посмотреть курсы по управлению проектами

Что такое фасилитация: простое объяснение

Слово «фасилитация» происходит от английского «facilitate», что буквально означает «облегчать» или «способствовать». И это — ключевое слово для понимания всей концепции. Фасилитатор не решает проблемы за команду, не навязывает готовые решения и не читает лекции о том, как надо жить. Он просто… облегчает процесс группового мышления.

По сути, фасилитация — это методология организации коллективных обсуждений, которая помогает команде самостоятельно находить решения, генерировать идеи и принимать взвешенные решения. Представьте себе опытного дирижера, который не играет на всех инструментах сразу, а помогает оркестру создать гармоничную мелодию. Примерно так работает и фасилитатор.

Главное отличие фасилитации от обычного совещания заключается в структурированности процесса и равноправном участии всех присутствующих. Если на типичной планерке начальник говорит 80% времени, а остальные кивают (или делают вид, что кивают), то фасилитированная сессия устроена принципиально иначе — здесь каждый голос важен.

От модерации фасилитация отличается гибкостью: модератор следует жесткому алгоритму, а фасилитатор адаптируется под динамику группы. От тренинга — тем, что участники не получают готовые знания, а сами приходят к выводам через структурированное обсуждение.

Кратко о главном:

Фасилитация = облегчение групповой работы через специальные техники и подходы. Цель — помочь команде самостоятельно найти решения, а не навязать готовые ответы.

Откуда появилась фасилитация: краткая история

История фасилитации началась довольно неожиданно — с экспериментов над тараканами. Да-да, вы не ослышались. В 1965 году американский психолог Роберт Зайонц решил выяснить, как присутствие «зрителей» влияет на производительность. Он заставлял тараканов проходить лабиринты — сначала в одиночестве, потом под взглядами собратьев.

Результаты оказались любопытными: простые задачи тараканы решали быстрее в компании, а сложные — наоборот, хуже. Зайонц назвал это явление «социальной фасилитацией» и обнаружил аналогичные закономерности у людей. Получается, что эффект «работаю лучше, когда кто-то смотрит» известен науке уже больше полувека.

Но от тараканьих забегов до корпоративных совещаний — длинный путь. Ключевую роль сыграл Карл Роджерс, основатель гуманистической психологии. В 1950-х он адаптировал идеи фасилитации для образования, предложив учителям стать не «говорящими головами», а проводниками в процессе познания. Роджерс считал, что люди лучше учатся, когда чувствуют поддержку и могут свободно выражать свои мысли.

Бизнес подхватил эту идею в эпоху развития Agile-методологий. Стало ясно, что традиционные иерархические модели управления не всегда эффективны — особенно когда нужно быстро адаптироваться к изменениям и находить нестандартные решения. Так фасилитация из академических кругов перекочевала в переговорные IT-компаний, а затем и во все остальные сферы бизнеса.

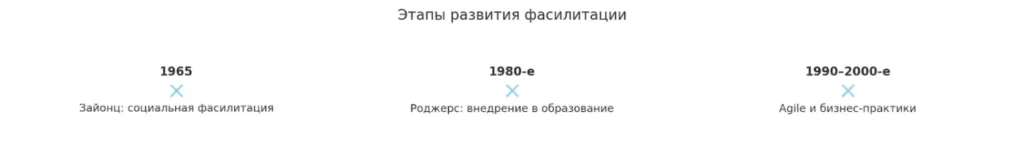

Timeline:

- 1965 — Зайонц формулирует теорию социальной фасилитации.

- 1980-е — Роджерс адаптирует методы для образования.

- 1990-2000-е — внедрение в Agile-практики и бизнес-процессы.

Диаграмма показывает ключевые вехи развития фасилитации: от психологических экспериментов Роберта Зайонца до внедрения в бизнес-среду благодаря Agile. Такая визуализация помогает быстро понять историческую эволюцию подхода.

Для чего нужна фасилитация: задачи и цели

Теперь к самому интересному — зачем вообще городить весь этот огород с фасилитацией, если можно просто собрать людей в переговорной и сказать: «Ребята, думайте!»? Оказывается, человеческая психология устроена несколько сложнее, чем хотелось бы оптимистам от менеджмента.

Основные цели фасилитации:

- Услышать всех участников — даже самых застенчивых интровертов, которые обычно отмалчиваются, пока экстраверты делят воздух на всех. Специальные техники помогают «вытащить» ценные идеи из молчунов.

- Генерация идей — структурированный мозговой штурм работает в разы эффективнее хаотичного «а давайте что-нибудь придумаем». Фасилитация создает условия, при которых креативность расцветает, а не увядает под критикой.

- Совместное принятие решений — когда команда сама приходит к выводу, сопротивление изменениям минимально. Люди охотнее реализуют то, что сами придумали.

- Повышение вовлеченности — участники чувствуют свою значимость и влияние на результат. Это серьезно мотивирует и снижает текучку кадров.

- Создание безопасной атмосферы — фасилитация устанавливает правила игры, при которых можно высказывать даже непопулярные мнения без страха быть освистанным.

- Выявление «узких мест» — структурированное обсуждение помогает обнаружить скрытые проблемы в процессах, которые обычно замалчиваются.

- Общее понимание целей — все участники получают одинаковое видение ситуации и понимают, куда движется компания. Это избавляет от ситуаций «а я думал, мы делаем совсем другое».

Иллюстрация демонстрирует фасилитатора, ведущего обсуждение с активной и разноплановой командой. Такой визуальный образ помогает читателю ассоциировать фасилитацию с вовлечённостью, равноправием мнений и креативной атмосферой.

По сути, фасилитация решает главную проблему коллективной работы — как превратить группу индивидуумов в команду, которая думает и действует синхронно.

Какими качествами должен обладать фасилитатор

Хороший фасилитатор — это не тот, кто знает все ответы, а тот, кто умеет задавать правильные вопросы. Это человек-невидимка, который незаметно направляет группу к результату, оставаясь при этом в тени. Звучит парадоксально, но именно в этом и заключается мастерство настоящего проводника коллективного разума.

Эмоциональный интеллект — основа основ. Фасилитатор должен чувствовать настроение группы как опытный бармен чувствует своих посетителей. Когда в комнате нарастает напряжение, он вовремя разрядит обстановку юмором или сменит активность. Если кто-то из участников «выпал» из процесса, он найдет способ мягко вернуть человека в игру.

Нейтральность — суперсила фасилитатора. Он не высказывает собственного мнения по обсуждаемым вопросам, не встает ни на чью сторону в спорах, не навязывает готовые решения. Его задача — создать безопасное пространство, где любая идея имеет право на жизнь. Это требует недюжинной силы воли — особенно когда очень хочется сказать: «Ребята, вы не туда копаете!»

Активное слушание — не просто кивание головой. Хороший фасилитатор слышит не только слова, но и то, что стоит за ними. Он замечает, когда участник говорит одно, а думает другое, когда в группе назревает скрытый конфликт, когда за агрессией скрывается страх или неуверенность.

Умение управлять энергией группы — почти шаманское искусство. Фасилитатор чувствует, когда команда «горит» идеей и нужно дать ей разгореться, а когда участники выдохлись и требуется пауза или смена формата. Он знает, как «разогреть» вялую группу и как направить в конструктивное русло излишне возбужденную.

Гибкость мышления позволяет адаптироваться под любую ситуацию. План сессии рассчитан на два часа, а самое интересное началось на последних пятнадцати минутах? Опытный фасилитатор перестроит всю программу на ходу, не потеряв при этом фокус на главной цели.

Искреннее любопытство к людям и их идеям. Настоящий фасилитатор верит, что у каждого участника есть что-то ценное, что может обогатить общее решение. Эта вера передается группе и создает атмосферу взаимного уважения, в которой рождаются по-настоящему прорывные идеи.

Как проходит фасилитация: этапы процесса

Фасилитация — это не стихийное действо в духе «соберемся и что-нибудь придумаем». Это четко структурированный процесс, где каждый этап имеет свою цель и логику. Хороший фасилитатор готовится к сессии как режиссер к премьере — продумывает сценарий, но готов к импровизации.

Пошаговый алгоритм фасилитационной сессии:

- Подготовка пространства и условий. Звучит банально, но правильно организованное пространство — половина успеха. В офлайне это означает удобную рассадку (желательно по кругу или в виде подковы), флипчарты, стикеры, маркеры. В онлайне — настроенные инструменты для совместной работы типа Miro или Figma, проверка связи, резервные планы на случай технических сбоев.

- Формулировка цели и ожиданий. Фасилитатор четко объясняет, зачем все собрались и какого результата должны достичь к концу сессии. Это не «давайте обсудим наши проблемы», а конкретное «к 18:00 мы должны выбрать три приоритетных направления развития продукта на следующий квартал».

- Установление правил взаимодействия. Классический набор: один говорит — остальные слушают, критикуем идеи, а не людей, мобильные в беззвучном режиме. Но правила могут быть и креативными — например, «правило попкорна» (говорить можно только после того, как предыдущий выступающий сядет).

- Выявление проблем и определение задач. Перед тем как искать решения, важно убедиться, что все понимают проблему одинаково. Часто оказывается, что люди используют одни слова, но подразумевают разные вещи.

- Применение фасилитационных техник. Здесь начинается основная работа — мозговые штурмы, голосования, работа в малых группах, ранжирование идей. Техники выбираются в зависимости от цели: генерация идей, принятие решений, анализ проблем.

- Подведение итогов и планирование следующих шагов. Сессия заканчивается не абстрактными выводами в духе «было полезно», а конкретным планом действий с ответственными и дедлайнами. Иначе все обсуждения останутся красивыми разговорами.

На схеме представлен пошаговый процесс фасилитации — от подготовки пространства до подведения итогов. Такая визуализация помогает читателю увидеть общую структуру фасилитационной сессии как единую логическую цепочку.

Популярные техники фасилитации: примеры

Теперь перейдем к самой вкусной части — конкретным инструментам, которые превращают скучные совещания в продуктивные рабочие сессии. У каждой техники есть свое предназначение, и опытный фасилитатор выбирает их как шеф-повар специи — в зависимости от того, какой «вкус» нужен результату.

Основные техники фасилитации:

- Мозговой штурм — классика жанра, но с важными нюансами. Главное правило: на этапе генерации идей критика запрещена категорически. Количество важнее качества, а самые безумные предложения часто содержат рациональное зерно. Фасилитатор следит, чтобы процесс не превратился в обычное обсуждение с оценками «это глупо» или «не сработает».

- Мета-план (стикеры на доске) — каждый участник пишет свои идеи на цветных стикерах, затем все варианты собираются на общей доске и группируются по темам. Эта техника идеально подходит для интровертов — можно высказать мнение, не выступая перед аудиторией.

- Множественное голосование — после генерации идей участники голосуют за лучшие варианты, причем можно отдать несколько голосов. Затем список сокращается, и процедура повторяется до выбора финального решения. Демократично и эффективно.

- «Мне–Мы–Нам» (Me–We–Us) — гениальная техника для включения всех голосов. Сначала каждый размышляет индивидуально (Me), затем обсуждает в мини-группах (We), и только потом идеи выносятся на общее обсуждение (Us). Такой подход гарантирует, что даже самые тихие участники будут услышаны.

- «Мировое кафе» — участники разбиваются на группы и обсуждают разные аспекты одной проблемы за отдельными столами. Каждые 15-20 минут группы меняются столами, знакомятся с наработками предыдущих команд и дополняют их. К концу сессии получается многогранное видение вопроса.

- «Волшебная палочка».(иногда ее креативно называют «Во все тяжкие», чтобы подчеркнуть снятие всех ограничений)» — техника для прорыва креативных барьеров. Участники генерируют идеи, начинающиеся с фразы «было бы здорово, если бы…». Ограничений нет — чем безумнее, тем лучше. Часто именно из таких «невозможных» идей рождаются прорывные решения.

- Ретроспектива — завершающая техника для анализа прошедшей сессии. Что получилось хорошо, что можно улучшить, какие инсайты получили. Помогает команде учиться на собственном опыте и повышать эффективность будущих встреч.

Где применяют фасилитацию: примеры из жизни

Фасилитация давно вышла за рамки корпоративных переговорных и проникла практически во все сферы, где людям нужно вместе думать и принимать решения. И что удивительно — работает везде, где есть группы людей с разными мнениями и общими целями.

В бизнесе

Здесь фасилитация чувствует себя как рыба в воде. Стратегические сессии по планированию развития компании, брейнштормы новых продуктов, ретроспективы проектов — везде, где нужно собрать коллективный разум команды.

Особенно популярна фасилитация в IT-сфере: daily stand-up‘ы, sprint planning, retrospective — все эти agile-ритуалы по сути являются фасилитированными сессиями. Причем результат налицо: команды, которые грамотно проводят такие встречи, работают заметно эффективнее тех, кто превращает их в формальность.

В образовании

Современные педагоги все чаще отказываются от роли «говорящей головы» в пользу фасилитативного подхода. Студенты лучше усваивают материал, когда сами приходят к выводам через структурированное обсуждение, а не просто конспектируют лекции.

Особенно эффективна фасилитация в проектной работе — когда команда студентов должна решить реальную задачу. Грамотный преподаватель-фасилитатор помогает им структурировать процесс, не навязывая готовых решений.

В спорте и социальной сфере

В спорте фасилитацию используют для командообразования и разбора игровых ситуаций. Когда игроки сами анализируют свои ошибки и находят способы их исправления, эффект получается гораздо сильнее, чем от критики тренера.

В социальной сфере фасилитация незаменима для медиации конфликтов, проведения общественных слушаний, работы с местными сообществами. Например, при планировании городской среды жители района могут через фасилитированные сессии выработать общее видение развития территории.

Есть даже примеры использования фасилитации в семейной терапии — когда психолог помогает членам семьи самим найти пути решения своих проблем, а не дает готовые советы.

Чем фасилитация отличается от модерации

Эти два понятия часто путают, и это понятно — внешне процессы похожи. И там, и там есть человек, который ведет группу к результату. Но если копнуть глубже, различия становятся принципиальными. Это как сравнивать GPS-навигатор и водителя такси — оба помогают добраться до цели, но совершенно разными способами.

Ключевые различия:

Фасилитация строится на принципе гибкости и адаптивности. Фасилитатор приходит с набором техник и общим планом, но готов в любой момент изменить маршрут, если группа движется в продуктивном направлении. Он следует за энергией команды, а не заставляет ее следовать за собой.

Модерация — это более структурированный и предсказуемый процесс. Модератор работает по четкому сценарию: вступление — основная часть — заключение. Отклонения от плана минимальны, тайминг соблюдается строго.

В фасилитации приоритет отдается вовлечению всех участников. Даже если один человек молчит весь час, фасилитатор найдет способ услышать его мнение — через письменные техники, работу в парах или специальные приемы активизации.

В модерации главное — поддержание порядка и соблюдение регламента. Если кто-то не участвует в обсуждении, это его личный выбор.

Фасилитация стремится к глубокому исследованию темы. Если в процессе обсуждения всплывает важная, но не запланированная проблема, фасилитатор может перестроить всю сессию под ее решение.

Модерация фокусируется на заявленной повестке. Все, что выходит за рамки — откладывается на потом или выносится в отдельное обсуждение.

По сути, модерация — это управление процессом обсуждения, а фасилитация — создание условий для коллективного мышления. Модератор контролирует, фасилитатор направляет. Модератор следит за порядком, фасилитатор — за результатом.

Что лучше? Зависит от ситуации. Если нужно быстро принять решение по понятному вопросу — достаточно модерации. Если требуется найти нестандартное решение сложной проблемы — без фасилитации не обойтись. Хороший руководитель умеет применять оба подхода в зависимости от контекста.

Когда фасилитация не нужна: ограничения метода

Несмотря на всю мою любовь к фасилитации, честность требует признать — это не универсальная таблетка от всех коммуникативных проблем. Есть ситуации, где попытки «фасилитировать» будут выглядеть как минимум странно, а как максимум — неуместно и контрпродуктивно.

Когда фасилитация бессильна:

- Кризисные ситуации, требующие немедленных решений. Если офис горит (в прямом или переносном смысле), время на групповое обсуждение отсутствует. Нужны четкие команды и быстрое исполнение. Представьте капитана тонущего корабля, который собирает команду на фасилитированную сессию по поводу стратегии спасения — абсурд, правда?

- Ситуации с жесткой иерархией и регламентом. Армия, медицина, авиация — сферы, где протоколы написаны кровью и отступления от них недопустимы. Здесь нужна дисциплина и четкое следование инструкциям, а не коллективное творчество.

- Технические вопросы с единственно правильным ответом. Если нужно рассчитать нагрузку на мост или дозировку лекарства, групповое мнение не поможет — нужны экспертные знания и точные расчеты. Фасилитация здесь будет пустой тратой времени.

- Группы с принципиально непримиримыми позициями. Когда участники изначально настроены на конфронтацию и не готовы к конструктивному диалогу, фасилитация превращается в имитацию процесса. Сначала нужно работать с конфликтом на более глубоком уровне.

- Формальные совещания для «галочки». Если решение уже принято, а встреча проводится для соблюдения процедур, фасилитация становится фарсом. Люди это чувствуют и относятся соответственно.

Кроме того, фасилитация требует определенной культурной готовности участников. В командах, где привыкли к авторитарному стилю управления, попытки «услышать всех» могут восприниматься как слабость руководителя или ненужное усложнение простых вещей.

Заключение

Важно понимать: фасилитация — это инструмент для конкретных задач, а не философия жизни. Хороший лидер знает, когда нужно фасилитировать, когда — модерировать, а когда — просто отдавать четкие распоряжения. Гибкость в выборе подходов — вот настоящее искусство управления командой. Подведем итоги:

- Фасилитация помогает организовать эффективное групповое обсуждение. Это не просто модерация, а структурированный процесс с чёткими этапами.

- История фасилитации уходит корнями в психологию и образование. От экспериментов Зайонца до agile-команд — путь был долгим и логичным.

- Главные цели — вовлеченность, совместное принятие решений и генерация идей. Техники фасилитации позволяют услышать каждого участника.

- Сессии требуют подготовки и сценария. Важно определить цель, создать условия и выбрать правильные методы взаимодействия.

- Есть ситуации, где фасилитация не работает. Она не подходит для кризисов, иерархий и задач с одним верным ответом.

- Фасилитация — гибкий инструмент для бизнеса, образования, спорта и городской среды. Главное — понимание и практика.

Если вы только начинаете осваивать профессию менеджера проектов, рекомендуем обратить внимание на подборку курсов по проджект-менеджменту. В них вы найдете как теоретическую базу, так и практические упражнения для работы с командами.

Рекомендуем посмотреть курсы по управлению проектами

| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Менеджер проектов

|

Eduson Academy

100 отзывов

|

Цена

Ещё -5% по промокоду

119 600 ₽

|

От

119 600 ₽/мес

Беспроцентная. На 1 год.

|

Длительность

3 месяца

|

Старт

1 февраля

|

Подробнее |

|

Project manager

|

Нетология

46 отзывов

|

Цена

с промокодом kursy-online

101 600 ₽

188 180 ₽

|

От

3 136 ₽/мес

Без переплат на 2 года.

|

Длительность

10 месяцев

|

Старт

4 февраля

|

Подробнее |

|

Менеджер проектов

|

Академия Синергия

35 отзывов

|

Цена

Ещё -5% по промокоду

90 636 ₽

|

От

3 777 ₽/мес

0% на 24 месяца

|

Длительность

6 месяцев

|

Старт

3 февраля

|

Подробнее |

|

Профессия Менеджер проектов

|

Skillbox

218 отзывов

|

Цена

Ещё -20% по промокоду

105 750 ₽

211 499 ₽

|

От

3 411 ₽/мес

Без переплат на 31 месяц с отсрочкой платежа 6 месяцев.

9 572 ₽/мес

|

Длительность

12 месяцев

|

Старт

3 февраля

|

Подробнее |

|

Менеджер проектов

|

Яндекс Практикум

98 отзывов

|

Цена

165 500 ₽

|

От

19 000 ₽/мес

На 2 года.

|

Длительность

6 месяцев

Можно взять академический отпуск

|

Старт

5 февраля

|

Подробнее |

Как правильно структурировать HTML-код

Как правильно структурировать код HTML и не запутаться в <div>? В статье — рекомендации, реальные примеры, схемы и инструменты для стабильной и читаемой вёрстки.

Что такое Big Data

Большие данные — это не просто объёмы информации. Что такое Big Data и как работают технологии, меняющие бизнес-процессы? Разбираемся по шагам.

Почему проекты проваливаются без резюме — и как это исправить

Как не утонуть в хаосе на старте проекта и держать всех участников на одной волне? В статье вы узнаете, что такое резюме проекта, зачем оно нужно, как его составить и использовать на всех этапах — от инициации до завершения. Пошаговая структура, советы и визуализации — всё, чтобы превратить идею в план.

Абстракция, абстрактные классы и интерфейсы в ООП: что это такое, зачем нужны и в чём разница

Абстрактный класс в ООП часто путают с интерфейсами — а вы точно понимаете разницу? Разберёмся простыми словами, посмотрим примеры и выясним, что и когда лучше использовать.