Основные правила русского языка: простое объяснение и примеры

Русский язык справедливо считается одним из самых сложных языков мира — и в этом нет ничего удивительного. С одной стороны, он демонстрирует удивительную гибкость и способность адаптироваться к изменениям времени. С другой — мы сталкиваемся с огромным количеством грамматических правил и, что особенно усложняет задачу, многочисленными исключениями из них.

Для современных школьников и выпускников владение правилами русской орфографии становится не просто показателем общей культуры, но и практической необходимостью. ЕГЭ по русскому языку, который является обязательным для всех, требует твердого знания орфографических норм — они необходимы как для решения заданий первой части, так и для написания сочинения, за грамотность которого можно получить дополнительные баллы.

Однако значение орфографической грамотности выходит далеко за рамки экзаменационных требований. В эпоху цифровых коммуникаций, когда письменная речь все чаще становится основным способом профессионального и личного общения, умение грамотно излагать свои мысли превращается в конкурентное преимущество.

В этом курсе мы рассмотрим не только базовые правила русского языка, которые должен знать каждый образованный человек, но и уделим особое внимание тем темам, которые имеют приоритетное значение при подготовке к государственным экзаменам. Наша цель — не просто перечислить правила, а объяснить логику их применения и предоставить практические инструменты для их запоминания.

Как показывает наш опыт, эффективное изучение орфографии требует не механического заучивания, а понимания системы языка. Именно такой подход мы и предлагаем в данном материале.

- История и развитие орфографических правил

- Базовые правила русского языка

- Правила, важные для подготовки к ЕГЭ

- Визуальные материалы и практические упражнения

- Заключение

- Рекомендуем посмотреть курсы по подготовке к ЕГЭ по русскому языку

История и развитие орфографических правил

Современная русская орфография — это результат многовекового развития языковых норм, который отражает сложный путь от интуитивного письма к научно обоснованной системе правил.

На заре письменности слова действительно записывали так, как их слышали — принцип, который кажется логичным, но на практике приводил к хаосу в написании. Ситуация начала меняться с появлением книгопечатания, когда возникла острая необходимость в единых, общепринятых нормах написания.

Одной из первых попыток систематизации орфографических правил стал свод, созданный Михаилом Ломоносовым в 1755 году. Этот документ заложил основы научного подхода к нормированию русского письма и стал отправной точкой для дальнейшего развития орфографической системы.

Ключевые этапы развития русской орфографии:

- 1755 год — свод правил Ломоносова.

- 1918 год — орфографическая реформа, упростившая многие нормы.

- 1956 год — утверждение «Правил русской орфографии и пунктуации».

- 2006 год — создание «Академического справочника» в Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН.

Современным эталоном орфографических норм служит «Академический справочник» по орфографии и пунктуации русского языка, составленный в 2006 году. Однако даже этот наиболее полный документ не охватывает написание всех современных слов — язык развивается быстрее, чем успевают появляться нормативные документы.

Для работы с наиболее сложными случаями мы рекомендуем обращаться к «Русскому орфографическому словарю», который содержит 180 000 слов и представляет собой максимально полный справочник по современному написанию.

Базовые правила русского языка

Разделительный твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки

Буквы Ъ и Ь занимают особое место в русской орфографии — они не обозначают никаких звуков, но выполняют критически важную разделительную функцию. Достаточно сравнить слова «семья» и «семя», чтобы понять, как разделительный мягкий знак влияет на смысл написанного.

Правила употребления разделительного твердого знака (Ъ):

- Разделительный Ъ ставится, если корень слова начинается с букв Е, Ё, Ю, Я, а приставка заканчивается на согласную:

изъявить, объявление, необъятный, предъюбилейный

В сложных словах с числительными:

трехъярусный, четырехъязычный, двухэтажный

Правила употребления разделительного мягкого знака (Ь):

- Разделительный Ь используется перед Е, Ё, И, Ю, Я в корне, суффиксе или перед окончанием слова (но не после приставки):

вьюнок, бурьян, козьи следы, ночью, статья

В некоторых заимствованных словах перед буквой О:

гильотина, павильон, батальон

Правописание гласных О и Ё после шипящих

Выбор между О и Ё после шипящих (Ж, Ш, Ч, Щ) зависит от того, в какой части слова находится сомнительная гласная.

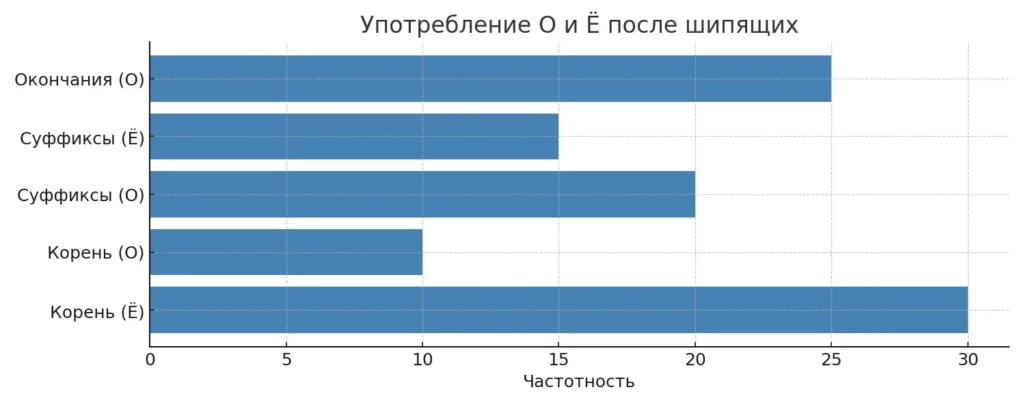

Диаграмма показывает, в каких частях слова чаще употребляются О и Ё после шипящих. Это помогает наглядно закрепить правила выбора правильной гласной.

Таблица «О vs Ё»:

| Часть слова | Правило | Примеры |

|---|---|---|

| В корне | Ё, если есть проверочные слова с Е | жёлтый (желтеть), шёпот (шептать), пчёлы (пчела) |

| В корне | О, если проверочного слова нет | обжора, трущоба, капюшон |

| В суффиксах сущ., прил., наречий | О | собачонка, свежо |

| В суффиксах причастий, глаголов | Ё | течёт, пресечённый, ночёвка |

| В окончаниях сущ. и прил. | О под ударением | чужой, врачом |

Правописание И и Ы после приставок

Буква Ы после приставки пишется только в том случае, если приставка оканчивается на согласную (например, разыграть, предыстория). Если приставка оканчивается на гласную, пишется И (например, поиграть). Однако существует несколько важных исключений:

Исключения, требующие написания И:

- Слово «взимать» (хотя слышится Ы после вз-)

- Слова с приставками сверх- и меж-: сверхинтересный, межиндустриальный

- Слова с иностранными приставками дез-, контр-, пан-, пост-, суб-, супер-: суперистория, контригра

- Сложносокращенные слова: спортинвентарь

Приставки пре- и при-

Выбор между приставками пре- и при- определяется их значением, что требует понимания смысла слова.

Иллюстрация помогает запомнить различия между приставками ПРЕ и ПРИ через значения и примеры. Левая часть показывает употребление ПРИ, правая — ПРЕ, что визуально закрепляет правило.

Таблица «при- vs пре-»:

| Приставка | Значение | Примеры |

|---|---|---|

| при- | Приближение, прибавление | придвинуть, пристроить |

| при- | Близость к чему-то | пригородный, приморье |

| при- | Неполнота действия | присесть, прихлопнуть |

| пре- | Значение «пере-» | прервать, преградить |

| пре- | Высшая степень качества/действия | премилый, преуспеть |

Перенос слов

Правила переноса основаны на слоговом принципе, но имеют важные ограничения:

Основные правила:

- Переносим по слогам: пере-смотр, лю-бовь

- Удвоенные согласные разделяем: жуж-жать, кон-ный

- Не отрываем Ь, Ъ, Й от предыдущего слога: бурь-ян, подъ-езд

- Не разбиваем аббревиатуры: СССР, МИД

Важное ограничение: никогда не оставляем и не переносим одну букву.

Гласные после Ж, Ч, Ш, Щ и Ц

После шипящих Ж, Ч, Ш, Щ используются только гласные А, И, У. Буквы Ю и Я возможны лишь в заимствованных словах (парашют, жюри).

Правила для Ц:

- После Ц пишется Ы только в окончаниях и суффиксе -ын: огурцы, сестрицын

- В корнях пишется И: станция, цинк

- Исключения для запоминания: цыц, цыган, цыплёнок, цыпочки, цыкнуть

Сочетания, не требующие мягкого знака

В буквенных сочетаниях ЧК, ЧТ, ЧН, НЧ, НЩ, ЩН, РЩ мягкий знак никогда не пишется, независимо от части слова: лодочка, хищник, будничный.

Правила, важные для подготовки к ЕГЭ

Для успешной сдачи ЕГЭ по русскому языку необходимо сосредоточиться на тех орфографических правилах, которые наиболее часто встречаются в экзаменационных заданиях. Рассмотрим ключевые темы, знание которых критически важно для получения высоких баллов.

Правописание сложных существительных и прилагательных

Эта тема встречается в заданиях 9 и 14 ЕГЭ и требует понимания принципов слитного, раздельного и дефисного написания.

Основные принципы для сложных существительных:

- Слитно: если первая часть не употребляется самостоятельно (авиапочта, биосфера)

- Через дефис: если обе части равноправны (кафе-ресторан, диван-кровать)

- Раздельно: если есть зависимые слова (дом отдыха, но домоуправление)

Для сложных прилагательных:

- Слитно: если образованы от сложных существительных (железнодорожный ← железная дорога)

- Через дефис: если обозначают оттенки цветов (ярко-красный) или образованы от равноправных понятий (русско-английский)

Гласные после шипящих и Ц в контексте ЕГЭ

Таблица «задание ↔ правило»:

| Задание ЕГЭ | Тема | Ключевые правила |

|---|---|---|

| 9 | Гласные в корнях | О/Ё после шипящих (жёлтый/обжора), И/Ы после Ц (станция/огурцы) |

| 11 | Гласные в суффиксах | О в суффиксах существительных (собачонка), Ё в суффиксах глаголов (ночёвка) |

| 12 | Гласные в окончаниях | О под ударением в окончаниях (врачом, чужой) |

Стратегия для задания 9: всегда проверяйте, можно ли подобрать однокоренное слово с Е вместо Ё. Если можно — пишите Ё, если нет — О.

Для заданий 11-12: определите часть речи и морфему. В причастиях и глаголах после шипящих чаще пишется Ё, в существительных и прилагательных — О.

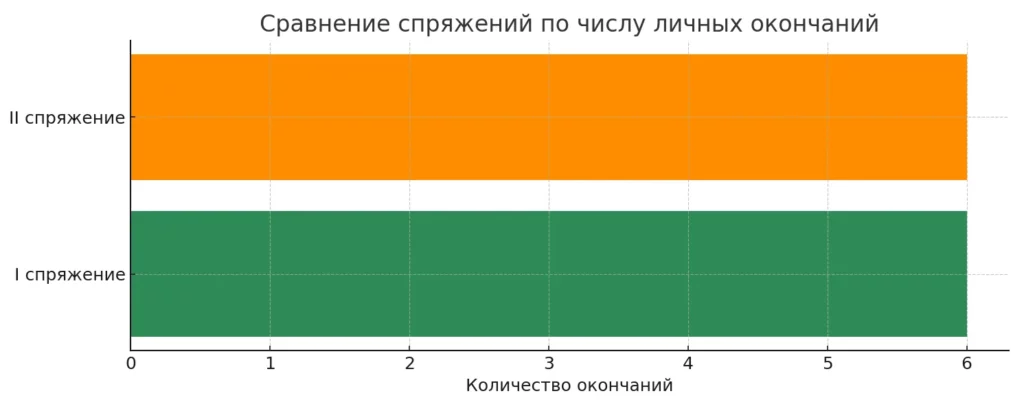

Окончания и суффиксы глаголов

Эта тема — основа заданий 11 и 12 ЕГЭ и требует знания спряжений глаголов.

Алгоритм определения окончаний:

- Поставьте глагол в неопределенную форму

- Определите спряжение:

- II спряжение: глаголы на -ить (кроме брить, стелить) + 11 исключений.

- I спряжение: остальные глаголы.

Окончания глаголов:

- I спряжение: -у(-ю), -ешь, -ет, -ем, -ете, -ут(-ют).

- II спряжение: -у(-ю), -ишь, -ит, -им, -ите, -ат(-ят).

Суффиксы причастий:

- Действительные причастия настоящего времени: -ущ-/-ющ- (I спр.), -ащ-/-ящ- (II спр.).

- Страдательные причастия настоящего времени: -ем-/-ом- (I спр.), -им- (II спр.).

Практический совет: в заданиях 11-12 всегда начинайте с определения части речи. Если это глагол — определяйте спряжение, если причастие — спряжение глагола, от которого оно образовано.

Частые ошибки и как их избежать:

- Не путайте глаголы «видеть» (II спр.) и «выздороветь» (I спр.).

- Помните: в условном наклонении пишется суффикс -л- + частица бы.

- В повелительном наклонении: основа + -и- (или нулевое окончание).

Для успешного выполнения этих заданий рекомендуем регулярно тренироваться на определении спряжений и запомнить все глаголы-исключения. Как показывает практика, именно систематическая отработка этих правил дает наиболее стабильные результаты на экзамене.

Горизонтальная диаграмма сравнивает количество личных окончаний у I и II спряжения. Наглядное сравнение помогает быстрее запомнить симметрию и структуру спряжений.

Визуальные материалы и практические упражнения

Эффективное изучение орфографии невозможно без систематической практики и использования визуальных опор. Современные методики обучения показывают, что сочетание теоретических знаний с наглядными материалами и регулярными упражнениями дает наилучшие результаты.

Опорные таблицы и схемы для запоминания

Краткий опорный конспект «10 правил в картинках»:

- Ъ/Ь знаки: Запомните схему «приставка + согласная + Е/Ё/Ю/Я = Ъ»

- О/Ё после шипящих: «Есть проверочное с Е → пишем Ё»

- И/Ы после приставок: «На согласную кончается → И остается»

- ПРЕ/ПРИ: «ПРИ = близко, мало; ПРЕ = очень, пере-»

- ЖИ/ШИ, ЧА/ЩА: Классическое школьное правило

- Ы после Ц: «В окончаниях да, в корнях нет (кроме цыган)»

- ЧК/ЧН без Ь: «Чк, чн, нч, нщ — мягкий знак не пищ!»

- Перенос: «Одну букву не оставляй и не переноси»

- Сложные слова: «Равноправные части — дефис»

- Глагольные окончания: «На -ить смотри (II спряжение), исключения учи»

Карточки для быстрого повторения

Мы рекомендуем создать систему карточек по принципу «правило → пример → исключение»:

Пример карточки:

Лицевая сторона: О/Ё после шипящих в корне

Оборотная сторона: Есть проверочное с Е → Ё (жёлтый — желтеть), нет проверочного → О (шорох, обжора)

Практические упражнения для закрепления

Упражнение 1. Вставьте пропущенные буквы:

Ш..пот, ч..рный, ж..лтый, обж..ра, реш..тка

Пред..юбилейный, с..ехать, под..ём, в..юга

Пр..морский, пр..красный, пр..сесть, пр..градить

Упражнение 2. Правильный перенос:

Разделите для переноса: подъезд, аллея, русский, объявление, майский

Упражнение 3. Выберите правильный вариант:

Син..ий или синий?

Солов..иный или соловьиный?

Станц..я или станцыя?

Куриц..н или курицын?

Упражнение 4. Определите спряжение и вставьте окончание:

Он дыш..т, мы верт..м, они кле..т, вы стро..те

Система самоконтроля

Для эффективной подготовки к экзаменам рекомендуем использовать метод интервального повторения:

Недельный план повторения:

- День 1-2: Изучение нового правила + 20 примеров

- День 3-4: Повторение + выполнение упражнений

- День 5-6: Смешанная практика (новое + старые правила)

- День 7: Контрольная проверка всех изученных тем

Критерии оценки собственного прогресса:

- 90% правильных ответов при выполнении упражнений

- Способность объяснить правило своими словами

- Быстрое распознавание орфограммы в тексте (не более 3 секунд на размышление)

Практика показывает, что регулярные тренировки по 15-20 минут в день эффективнее, чем редкие, но длительные занятия. Ключ к успеху — системность и постепенное усложнение заданий.

Заключение

Овладение правилами русской орфографии — это не просто механическое заучивание норм, а формирование системного понимания логики языка. Как мы убедились, большинство орфографических правил имеют четкую внутреннюю структуру и поддаются логическому объяснению. Подведем итоги:

- Знание орфографических правил — основа грамотной письменной речи. Оно помогает уверенно писать тексты в любой ситуации.

- Разделительные знаки, приставки и гласные после шипящих подчиняются четкой логике. Освоив её, можно избежать большинства распространенных ошибок.

- Подготовка к ЕГЭ по русскому языку требует системного повторения ключевых тем. Регулярная практика и визуальные опоры закрепляют материал надолго.

- Орфографическая грамотность становится конкурентным преимуществом. Она важна не только для экзаменов, но и для профессионального и личного общения.

Если вы только начинаете осваивать русский язык как предмет и хотите структурировать знания, рекомендуем обратить внимание на подборку курсов по подготовке к ЕГЭ по русскому языку. В них есть теоретическая база и практические задания, которые помогут быстро закрепить материал и уверенно применять правила на практике.

Рекомендуем посмотреть курсы по подготовке к ЕГЭ по русскому языку

| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Русский язык. Подготовка к ЕГЭ

|

Турбо ЕГЭ

13 отзывов

|

Цена

29 900 ₽

|

От

4 690 ₽/мес

0% на 9 месяцев

|

Длительность

9 месяцев

|

Старт

в любое время

Пн 17:30, Ср 17:30, Пт 17:30

|

Подробнее |

|

Онлайн-курс подготовки к ЕГЭ по русскому языку

|

ЕГЭЛЭНД

9 отзывов

|

Цена

5 980 ₽

8 980 ₽

|

|

Длительность

1 месяц

|

Старт

в любое время

|

Подробнее |

|

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку на 90+ баллов

|

Skysmart

17 отзывов

|

Цена

104 640 ₽

|

От

8 720 ₽/мес

|

Длительность

3 месяца

|

Старт

в любое время

|

Подробнее |

|

ЕГЭ по русскому языку с Машей Птипцей

|

100балльный репетитор

38 отзывов

|

Цена

с промокодом KURSHUB9

32 290 ₽

38 590 ₽

|

От

3 690 ₽/мес

4 290 ₽/мес

|

Длительность

9 месяцев

|

Старт

в любое время

|

Подробнее |

Ruby против JavaScript: полное руководство по выбору языка

Что лучше выбрать для вашего проекта: Ruby или JavaScript? Разбираем сильные и слабые стороны каждого языка, их фреймворки и особенности.

Как выбрать программу для логистики и не ошибиться?

Выбираете программу для автоматизации логистики? В этом обзоре собраны лучшие решения, их возможности и рекомендации по выбору.

Как «Кандинский» от Сбера меняет правила игры в цифровом искусстве

Нейросеть «Кандинский» от Сбера — мощный инструмент для создания изображений, анимации и видео. Чем она лучше аналогов и как её использовать? Разбираемся!

Что такое корпоративное управление и как выбрать подходящую модель

Если хотите разобраться, как работают разные модели корпоративного управления, этот материал поможет вам быстро понять ключевые отличия и нюансы. Почему компании выбирают разные подходы, какие проблемы они решают и что влияет на эффективность? В тексте — простые объяснения, примеры и полезные ориентиры.