Правила пунктуации в русском языке: полный разбор с примерами для подготовки к ЕГЭ

В эпоху мессенджеров и социальных сетей, где точки в конце сообщений воспринимаются как признак недовольствия, а эмодзи заменяют знаки препинания, возникает закономерный вопрос: зачем вообще нужна пунктуация? Однако стоит лишь взглянуть на любой официальный документ или академический текст, как становится очевидно — правильная расстановка знаков препинания остается основой грамотной письменной речи.

Пунктуация выполняет роль своеобразного дирижера в оркестре языка: она организует текст, расставляет смысловые акценты и помогает читателю правильно интерпретировать написанное. Особенно это становится важно в контексте экзаменационных испытаний — ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку, где знание пунктуационных правил напрямую влияет на итоговый балл. Разберемся, как устроена эта система знаков и почему без нее современная письменная коммуникация была бы практически невозможна.

- Основные принципы пунктуации

- Функции знаков препинания

- Пунктуация при однородных членах и союзах

- Обобщающие слова при однородных членах

- Обособленные члены предложения

- Вводные слова и обращения

- Сложные предложения

- Особенности отдельных знаков препинания

- Сводная таблица правил пунктуации

- Авторская пунктуация и выразительность

- Заключение

- Рекомендуем посмотреть курсы по подготовке к ЕГЭ по русскому языку

Основные принципы пунктуации

Современная система пунктуации в русском языке строится на трех взаимосвязанных принципах, каждый из которых играет свою роль в организации письменной речи. Понимание этих принципов помогает не только механически запомнить правила, но и осознанно применять их в различных ситуациях.

1. Структурно-синтаксический принцип

Этот принцип определяет использование знаков препинания исходя из грамматической структуры предложения. Согласно данному подходу, каждый знак имеет четко определенную синтаксическую функцию. В конце предложения мы обязательно ставим точку, многоточие, восклицательный или вопросительный знак — независимо от содержания. Внутри предложения запятые, тире, двоеточие и скобки выполняют функции разделения и выделения различных элементов: однородных членов, обособленных оборотов, вводных конструкций.

2. Смысловой (логический) принцип

Пожалуй, самый яркий пример того, как пунктуация влияет на смысл, можно продемонстрировать на простом предложении. Сравните: «Ваше резюме должно быть рассмотрено директором» и «Ваше резюме, должно быть, рассмотрено директором». В первом случае мы имеем дело с утверждением о необходимости рассмотрения резюме, во втором — с предположением, выраженным через вводное словосочетание. Всего две запятые кардинально меняют логическое содержание высказывания.

3. Интонационный принцип

Этот принцип тесно связан с устной речью и помогает передать на письме ритмику и мелодию фразы. Восклицательный знак сигнализирует о повышенной эмоциональности: «Ура! Мне подарили щенка!» В то время как нейтральное изложение того же факта не требует специального интонационного оформления: «На день рождения мне подарили щенка». Тире часто маркирует паузу, а запятая при обращении может передавать как нейтральную, так и эмоционально окрашенную интонацию.

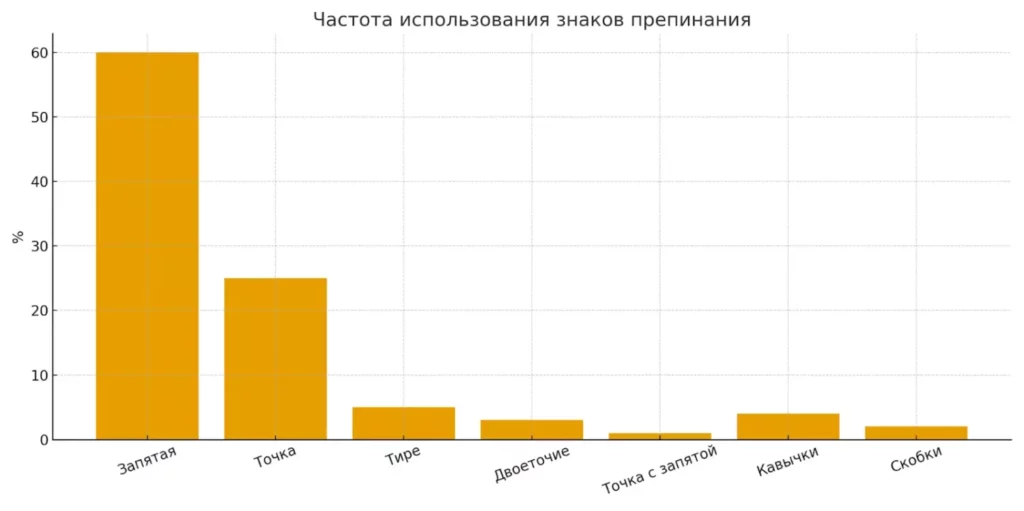

Диаграмма показывает, какие знаки препинания используются чаще всего в русском языке. Запятая и точка — безусловные лидеры, тире и двоеточие применяются реже, но выполняют важные функции.

Важно понимать, что все три принципа работают не изолированно, а в тесной взаимосвязи. Правильная пунктуация — это результат одновременного учета структуры предложения, его смыслового наполнения и интонационных особенностей.

Функции знаков препинания

В системе пунктуации каждый знак выполняет определенную функцию, которая определяет его место и роль в тексте. Мы можем выделить три основные группы функций, понимание которых поможет лучше ориентироваться в правилах расстановки знаков препинания.

Разделительная функция

Разделительные знаки служат для отграничения одних элементов текста от других. К этой группе относятся точка, многоточие, вопросительный и восклицательный знаки, которые завершают предложения и отделяют их друг от друга. Запятая также выполняет разделительную функцию, когда отделяет однородные члены предложения или простые предложения в составе сложного.

Например, в предложении «Снег покрыл здания, деревья, машины, дороги» запятые разделяют однородные дополнения. А в сложном предложении «Светило солнце, она улыбалась, у меня радостно стучало сердце» запятые разграничивают самостоятельные грамматические основы.

Выделительная функция

Выделительные знаки обособляют определенные смысловые фрагменты внутри предложения или текста. Характерная особенность этой группы — парность большинства знаков. Запятые, два тире, скобки и кавычки «окружают» выделяемый элемент с обеих сторон, если он находится в середине предложения, или ставятся с одной стороны, если элемент расположен в начале или конце.

Классический пример: «Марина, бледная от испуга, остановилась посреди комнаты». Здесь запятые выделяют причастный оборот, характеризующий состояние героини.

Особую роль играет комбинация двоеточие + тире, которая используется исключительно при оформлении прямой речи и цитат: «Иван Сергеевич сказал: «Готовим собак. У нас завтра выставка!»»

Абзацы как пунктуационный элемент

Отдельного внимания заслуживает красная строка — формально это тоже знак препинания, хотя и не графический. Абзац выполняет разделительную функцию на более высоком уровне организации текста, отграничивая друг от друга крупные смысловые блоки, темы или аспекты изложения.

Понимание функциональной природы знаков препинания позволяет не просто заучивать правила, а осознанно применять их для достижения наилучшего понимания текста читателем.

Пунктуация при однородных членах и союзах

Правила расстановки запятых при однородных членах предложения — одна из самых объемных тем в пунктуации, которая требует четкого понимания различных типов союзной и бессоюзной связи. Рассмотрим основные случаи систематически.

Когда запятая ставится

| Случай | Правило | Пример |

|---|---|---|

| Бессоюзная связь | Между всеми однородными членами, соединенными только интонацией | В рекламе все должно работать: графика, заголовок, призыв, текст. |

| Противительные союзы | Перед союзами «а», «но», «да» (в значении «но»), «однако», «зато» | Мал золотник, да дорог. |

| Повторяющиеся союзы | При союзах «и… и», «да… да», «ни… ни», «или… или», «либо… либо», «то… то» | В этом городе люди, и птицы, и звери не могут чувствовать себя спокойно. |

| Двойные союзы | Перед второй частью союзов «как… так и», «не только… но и», «не столько… сколько» | Он был не только талантливым, но и трудолюбивым исследователем. |

Когда запятая не ставится

- Одиночные соединительные и разделительные союзы: При союзах «и», «да» (в значении «и»), «или», «либо» запятая не нужна. Пример: «На небе сияло солнце и проносились белые облака».

- Устойчивые сочетания: В фразеологизмах запятые не ставятся независимо от структуры. Примеры: «ни то ни сё», «ни туда ни сюда», «ни свет ни заря», «и так и эдак».

- Попарное соединение: Если союз «и» объединяет однородные члены в пары, запятая ставится только между парными группами, а не внутри них. Например: «Мы купили хлеб и молоко, мясо и овощи» — здесь две пары однородных дополнений.

Особые случаи в сложносочиненных предложениях

Важно различать однородные члены в простом предложении и части сложносочиненного предложения. Сравните:

- «Этот человек не расслышал или пренебрёг моим добрым советом» — однородные сказуемые с одиночным союзом «или», запятая не нужна.

- «Мои родители всегда хотели завести ещё одного ребёнка, и я их поддерживал» — сложносочиненное предложение, запятая обязательна.

Исключение составляют случаи с общим второстепенным членом: «На небе сияло солнце и проносились облака» — здесь общее обстоятельство места «на небе» объединяет части сложного предложения, поэтому запятая не ставится.

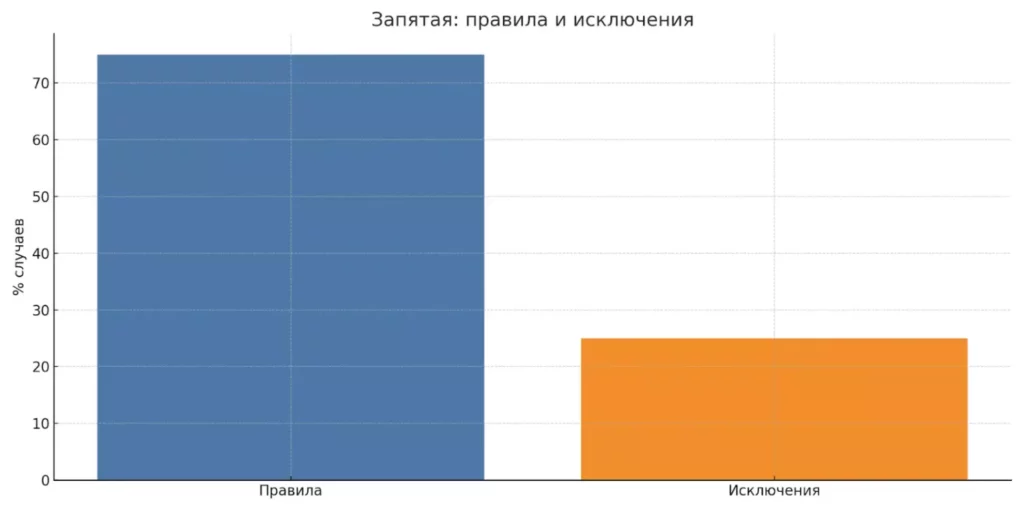

Диаграмма помогает запомнить, в каких случаях запятая обязательна, а в каких — опускается. Исключения играют ключевую роль при подготовке к ЕГЭ.

Освоение этих правил требует практики, но понимание логики их применения значительно упрощает задачу правильной расстановки знаков препинания.

Обобщающие слова при однородных членах

Когда в предложении с однородными членами присутствует обобщающее слово, пунктуационное оформление подчиняется четким правилам, основанным на взаимном расположении этих элементов. Понимание этих закономерностей особенно важно для успешного выполнения заданий ЕГЭ.

Основные схемы расстановки знаков

1. Обобщающее слово перед однородными членами

Когда обобщающее слово предшествует ряду однородных членов, после него ставится двоеточие:

Схема:

[обобщающее слово]: [однородный член], [однородный член], [однородный член].

Пример:

«В современной рекламе все должно работать: графика, заголовок, призыв, контактная информация».

2. Обобщающее слово после однородных членов

Если обобщающее слово завершает перечисление, перед ним ставится тире:

Схема:

[однородный член], [однородный член], [однородный член] — [обобщающее слово].

Пример:

«Графика, заголовок, призыв, контактная информация — все это должно работать в современной рекламе».

3. Комбинированная конструкция

Наиболее сложный случай возникает, когда обобщающее слово стоит перед однородными членами, но предложение продолжается. В такой ситуации используется комбинация двоеточия и тире:

Схема:

[обобщающее слово]: [однородный член], [однородный член], [однородный член] — [продолжение предложения].

Пример:

«В рекламном агентстве работают разные специалисты: копирайтеры, дизайнеры, маркетологи — и все они должны понимать общую стратегию проекта».

Роль обобщающих слов в структуре предложения

Обобщающие слова выполняют важную логическую функцию, объединяя частные понятия под общей категорией. Они могут быть выражены различными частями речи: существительными («специалисты», «инструменты»), местоимениями («все», «это», «многое»), наречиями («везде», «всюду»).

Правильное пунктуационное оформление таких конструкций не только следует грамматическим нормам, но и помогает читателю лучше воспринимать логическую структуру текста, четко разграничивая общее и частное в изложении.

Обособленные члены предложения

Обособление — это способ смыслового и интонационного выделения второстепенных членов предложения, которые приобретают особую значимость в контексте высказывания. Правила обособления определений составляют значительную часть пунктуационных норм и требуют детального рассмотрения.

Обособление одиночных определений

Одиночные определения обособляются в следующих случаях:

- При личных местоимениях: Определение всегда обособляется, независимо от позиции относительно главного слова. Пример: «Усталый, он медленно поднялся по лестнице» или «Он, усталый, медленно поднялся по лестнице».

- При дистантном расположении: Когда между определением и главным словом находятся другие члены предложения. Пример: «Вечером к нам пришел сосед, взволнованный».

- При нескольких одиночных определениях: Два и более одиночных определения после главного слова, особенно соединенные союзом «и». Пример: «Море, спокойное и безмятежное, отражало звезды».

Обособление распространенных определений

Причастные обороты и прилагательные с зависимыми словами обособляются по более сложным правилам:

- Постпозиция к главному слову: Определительный оборот после определяемого слова почти всегда обособляется. Пример: «Марина, бледная от испуга, остановилась посреди комнаты».

- Обстоятельственное значение: Оборот перед главным словом обособляется, если имеет дополнительное значение причины, уступки или времени. Пример: «Взволнованная неожиданной встречей, она не сразу нашла слова» (причина).

- Дистантное положение: Когда между определительным оборотом и главным словом стоят другие члены предложения. Пример: «В комнату вошла женщина, одетая по последней моде».

- При личных местоимениях: Распространенное определение перед личным местоимением всегда обособляется. Пример: «Окрыленный успехом, он принялся за новый проект».

Особые случаи обособления

Необходимо учитывать контекстуальные факторы: степень распространенности оборота, его смысловую нагрузку и стилистическую функцию. В художественных текстах авторы могут обособлять определения для создания особого ритма или эмоционального эффекта, даже если грамматические условия этого не требуют.

Понимание принципов обособления помогает не только правильно расставлять знаки препинания, но и создавать более выразительные и точные тексты.

Вводные слова и обращения

Вводные конструкции и обращения представляют собой особую категорию элементов предложения, которые всегда требуют пунктуационного выделения. Их правильное определение и оформление — важный навык для грамотного письма.

Группы вводных слов по значению

| Группа | Значение | Примеры |

|---|---|---|

| Степень уверенности | Выражение уверенности или сомнения | Несомненно, конечно, безусловно / может быть, вероятно, кажется |

| Эмоциональная оценка | Выражение чувств говорящего | К счастью, к сожалению, удивительно, странное дело |

| Логическая связь | Оформление хода мысли | Таким образом, следовательно, итак, во-первых, наконец |

| Способ выражения | Характеристика манеры изложения | Грубо говоря, мягко выражаясь, короче говоря, другими словами |

| Источник сообщения | Указание на автора информации | По мнению экспертов, согласно исследованиям, как известно |

| Оценка меры | Характеристика степени проявления | По крайней мере, в значительной степени, самое большее |

| Привлечение внимания | Обращение к собеседнику | Послушайте, знаете ли, представьте себе, согласитесь |

Важное отличие: Не являются вводными слова, которые можно заменить синонимами или убрать без потери смысла. Например, слово «конечно» в предложении «Этот метод конечно лучше» — вводное, а в «Конечная остановка находится далеко» — нет.

Правила оформления обращений

Обращения всегда выделяются запятыми независимо от их позиции в предложении:

- В начале предложения: «Слушай, Саша, а давай пойдем в столовую».

- В середине: «Мы, дорогие коллеги, должны принять решение».

- В конце: «Спокойной ночи, дети».

Особенности обращений:

- Однородные обращения разделяются запятыми: «Мамы и папы, бабушки и дедушки, приглашаем вас на концерт».

- Распространенные обращения выделяются целиком: «Дорогие участники конференции, добро пожаловать».

- Частица «о» не отделяется от обращения: «О мой дорогой друг, как я рад тебя видеть!»

Междометия при обращениях

Междометия, стоящие перед обращением, отделяются запятой или восклицательным знаком: «Ах, Наташа, что же ты наделала!» или «Эй! Водитель, остановитесь!»

Правильное использование вводных слов и обращений не только соответствует нормам пунктуации, но и делает речь более выразительной и точной в передаче авторского отношения к излагаемому.

Сложные предложения

Пунктуация в сложных предложениях представляет собой одну из наиболее объемных и важных тем русской грамматики. Правильная расстановка знаков препинания здесь зависит от типа синтаксической связи между частями предложения и их взаимного расположения.

Круговая диаграмма демонстрирует относительное распределение сложносочинённых, сложноподчинённых и бессоюзных предложений в языке.

Сложносочиненные предложения (ССП)

В сложносочиненном предложении части равноправны и соединяются сочинительными союзами. Основное правило — запятая ставится между всеми частями предложения:

Пример:

«Мои родители всегда хотели завести еще одного ребенка, и я их поддерживал».

Исключения для ССП:

- Общий второстепенный член: «На небе сияло солнце и проносились облака» — общее обстоятельство «на небе» устраняет необходимость в запятой.

- Интонационное единство: При одинаковых по структуре вопросительных или восклицательных предложениях запятая может не ставиться.

Сложноподчиненные предложения (СПП)

В сложноподчиненном предложении выделяется главная и придаточная части, соединенные подчинительными союзами. Придаточная часть всегда выделяется запятыми.

Виды подчинительной связи:

- Однородное подчинение: Несколько придаточных относятся к одной главной части и отвечают на один вопрос. Пример: «[Я знаю], (что он придет) и (что принесет документы)».

- Параллельное подчинение: Придаточные относятся к главной части, но отвечают на разные вопросы. Пример: «[Я помню], (как мы встретились), (где это произошло)».

- Последовательное подчинение: Придаточные части образуют цепочку, где каждая следующая относится к предыдущей. Пример: «[Я никогда не думал], (что однажды окажусь в ситуации), (когда будет стоять такой выбор)».

Стык союзов

Особого внимания требует ситуация, когда два союза оказываются рядом. Запятая между ними не ставится, если далее следует вторая часть двойного союза («то», «но», «так»):

Пример:

«Если погода будет хорошей, то мы поедем за город» — между «если» и «то» запятая не нужна.

Бессоюзные сложные предложения

В бессоюзных предложениях части соединяются интонационно, без союзов. Выбор знака препинания зависит от смысловых отношений:

- Запятая: при перечислении, одновременности действий.

- Точка с запятой: при более сложных частях с внутренними знаками.

- Двоеточие: при пояснении, причине, дополнении.

- Тире: при противопоставлении, следствии, быстрой смене событий.

Понимание структуры сложного предложения и типов связи между его частями — ключ к правильной пунктуации и ясности изложения мысли.

Особенности отдельных знаков препинания

Каждый знак препинания имеет свою историю развития и особенности использования, которые делают систему пунктуации не просто набором правил, а живым инструментом выразительности письменной речи.

Точка: от древности до современности

Точка является самым древним знаком препинания, который использовался еще в Древней Греции и Риме. В средневековье ее применяли исключительно для выделения смысловых отрезков в сплошном тексте, где слова не разделялись пробелами. В России систематизацией знаков препинания занялся писатель и богослов Максим Грек в XVI веке.

Любопытно, что само слово «точка» происходит от глагола «ткнуть», что отражает характер ее графического воплощения. В современной психологии считается, что использование точки вместо запятой и коротких фраз свидетельствует о ясном, структурированном мышлении.

Парцелляция как стилистический прием

Особый интерес представляет парцелляция— намеренное членение предложения на отдельные слова для создания экспрессивного эффекта:

Пример: «Черные джинсы. Мои. Любимые. Надеваю. Выгляжу сногсшибательно».

Такая «рваная» подача информации создает особый ритм и эмоциональное воздействие, которое невозможно достичь при обычном построении предложения.

Точка с запятой: самый молодой знак

Точка с запятой — единственный знак препинания с известным создателем: печатник Альд Мануций ввел его в 1494 году. Первоначально знак служил для разделения противоположных по смыслу слов. Привычную нам функцию — «различать члены периодов» — сформулировал Михаил Ломоносов.

Интересная деталь: в греческом языке точка с запятой выполняет функцию нашего вопросительного знака. Правильное использование этого знака делает структуру сложного текста более понятной и логичной.

Тире: знак эмоций и контрастов

Тире отличается особой выразительностью и часто используется для передачи резких смысловых переходов, противопоставлений или неожиданных поворотов мысли. В рекламных текстах тире встречается значительно чаще двоеточия, поскольку считается более динамичным и эмоционально насыщенным знаком.

Этот знак особенно эффективен при создании интриги или подчеркивании контраста: «Она развернулась и ушла — отношениям пришел конец». Здесь тире подчеркивает резкость и окончательность происходящего.

Двоеточие: пояснение и раскрытие

Двоеточие, напротив, создает ощущение логического развертывания мысли, пояснения или раскрытия содержания.

Выбор между тире и двоеточием в бессоюзных предложениях определяется не только правилами, но и стилистическими задачами автора.

Сводная таблица правил пунктуации

Для систематизации знаний и удобства применения на практике представим основные пунктуационные правила в компактном табличном формате, который может служить своеобразной «шпаргалкой» при выполнении заданий.

| Тип конструкции | Правило | Пример |

|---|---|---|

| Однородные члены | Бессоюзная связь | Запятая между всеми членами |

| Купили хлеб, молоко, мясо, овощи | ||

| Одиночные союзы и, или, либо | Запятая не ставится | |

| Пришли мама и папа | ||

| Повторяющиеся союзы | Запятая перед каждым союзом | |

| И дети, и взрослые, и пожилые | ||

| Противительные союзы | Запятая обязательна | |

| Мал золотник, да дорог | ||

| Сложные предложения | ССП с союзами | Запятая между частями |

| Солнце светило, и птицы пели | ||

| ССП с общим членом | Запятая не ставится | |

| На улице шел дождь и дул ветер | ||

| СПП | Придаточная часть выделяется | |

| Знаю, что он придет | ||

| Бессоюзное (причина) | Двоеточие | |

| Не пошел гулять: начался дождь | ||

| Бессоюзное (следствие) | Тире | |

| Дождь прошел — вышло солнце | ||

| Обособления | Причастный оборот после главного слова | |

| Выделяется запятыми | Девочка, читающая книгу, не слышала звонка | |

| Определение при местеимении | Всегда обособляется | |

| Усталый, он лег спать | ||

| Приложение | Выделяется при пояснении | |

| Москва, столица России, красивый город | ||

| Вводные конструкции | Вводные слова | |

| Всегда выделяются | Конечно, это правильное решение | |

| Обращения | Всегда выделяются | |

| Петя, иди сюда | ||

| Прямая речь | Прямая речь после слов автора | |

| Двоеточие и кавычки | Он сказал: «Пойдем домой» | |

| Прямая речь перед словами автора | Тире после кавычек | |

| «Пойдем домой», — сказал он |

Универсальные принципы применения:

- При сомнении в однородных членах — ориентируйтесь на интонацию: где в речи естественная пауза, там нужна запятая.

- В сложных предложениях — найдите грамматические основы и определите тип связи между ними.

- При обособлениях — задайте вопрос: можно ли убрать конструкцию без потери смысла? Если да, скорее всего, она обособляется.

- С вводными словами — проверьте, можно ли заменить слово синонимом или убрать без изменения грамматической структуры.

Эта таблица охватывает наиболее частотные случаи, с которыми приходится сталкиваться в письменной практике и на экзаменах. Однако важно помнить, что пунктуация — живая система, и в сложных случаях может потребоваться комплексный анализ контекста.

Авторская пунктуация и выразительность

Правила пунктуации не являются абсолютно жесткой системой — в художественной литературе писатели и поэты нередко отступают от принятых норм, создавая собственную систему знаков препинания для достижения особых стилистических эффектов.

Индивидуальные предпочтения классиков

Исследования творчества великих русских писателей показывают, что каждый автор тяготел к определенным знакам препинания. Иван Тургенев, например, часто использовал точку с запятой для создания плавного, размеренного повествования, что соответствовало общему характеру его прозы — спокойной, детально проработанной, лишенной резких переходов.

Марина Цветаева, напротив, отдавала предпочтение тире, которое помогало ей передать стремительность мысли, эмоциональную напряженность и контрастность образов:

Юность — любить,

Старость — погреться:

Некогда — быть,

Некуда деться.

В этих строках тире не просто разделяет части предложения — оно создает особый ритм, подчеркивает противопоставления и придает тексту афористичность.

Функции авторской пунктуации

Нестандартное использование знаков препинания позволяет писателям:

- Передать особенности речи персонажей — через паузы, интонации, эмоциональные акценты.

- Создать уникальный ритм произведения — особенно важно в поэзии, где пунктуация взаимодействует с метрикой.

- Выразить авторское отношение к изображаемому, подчеркнуть значимость определенных моментов.

- Достичь максимальной выразительности при минимуме языковых средств.

Границы творческой свободы

Важно понимать, что авторская пунктуация — это осознанное нарушение правил ради художественного эффекта, а не незнание норм. Такие отступления оправданы только в том случае, когда они служат конкретной стилистической задаче и создают дополнительные смысловые или эмоциональные оттенки.

В деловой, научной и официальной речи подобные эксперименты неуместны — здесь главенствуют ясность и точность изложения, которые достигаются строгим соблюдением пунктуационных норм.

Понимание авторской пунктуации расширяет представление о выразительных возможностях письменной речи и помогает глубже анализировать художественные тексты.

Заключение

Система пунктуации русского языка представляет собой сложный, но логически организованный механизм, который превращает письменную речь в точный и выразительный инструмент коммуникации. Мы рассмотрели три основополагающих принципа — структурно-синтаксический, смысловой и интонационный — которые в совокупности определяют правила расстановки знаков препинания. Подведем итоги:

- Пунктуация организует письменную речь. Она помогает правильно расставлять смысловые акценты и делает текст понятным.

- Три принципа — структурно-синтаксический, смысловой и интонационный. Их совместное применение лежит в основе грамотного письма.

- Каждый знак препинания выполняет свою функцию. Правильное их использование влияет на восприятие текста и результаты экзаменов.

- Особое внимание стоит уделять запятым, сложным предложениям и вводным конструкциям. Эти темы чаще всего вызывают затруднения.

- Авторская пунктуация расширяет выразительные возможности языка. Она уместна в художественной речи, но требует знания базовых правил.

Если вы только начинаете осваивать профессию преподавателя русского языка или хотите системно подтянуть свои знания, рекомендуем обратить внимание на подборку курсов по ЕГЭ по русскому языку. В них есть теоретическая база и практические задания, которые помогут закрепить правила и уверенно применять их на практике.

Рекомендуем посмотреть курсы по подготовке к ЕГЭ по русскому языку

| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Русский язык. Подготовка к ЕГЭ

|

Турбо ЕГЭ

13 отзывов

|

Цена

29 900 ₽

|

От

4 690 ₽/мес

0% на 9 месяцев

|

Длительность

9 месяцев

|

Старт

в любое время

Пн 17:30, Ср 17:30, Пт 17:30

|

Подробнее |

|

Онлайн-курс подготовки к ЕГЭ по русскому языку

|

ЕГЭЛЭНД

9 отзывов

|

Цена

5 980 ₽

8 980 ₽

|

|

Длительность

1 месяц

|

Старт

в любое время

|

Подробнее |

|

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку на 90+ баллов

|

Skysmart

17 отзывов

|

Цена

104 640 ₽

|

От

8 720 ₽/мес

|

Длительность

3 месяца

|

Старт

в любое время

|

Подробнее |

|

ЕГЭ по русскому языку с Машей Птипцей

|

100балльный репетитор

38 отзывов

|

Цена

с промокодом KURSHUB9

32 290 ₽

38 590 ₽

|

От

3 690 ₽/мес

4 290 ₽/мес

|

Длительность

9 месяцев

|

Старт

в любое время

|

Подробнее |

Почему фотографу важно понимать психологию модели?

Взаимодействие фотографа и модели – это не просто процесс съемки, а целое искусство коммуникации. Как настроить модель на нужную волну и раскрыть ее естественность?

Agile-тестирование: методологии, принципы и преимущества

Agile-тестирование — это непрерывный процесс обеспечения качества, интегрированный в каждую стадию разработки. Мы рассмотрим ключевые принципы, популярные методологии (Scrum, Kanban, XP) и подходы, такие как TDD, BDD и автоматизация. Узнайте, как стать эффективным тестировщиком в Agile-команде.

Проблемы и риски корпоративного управления: что это такое, почему возникают и как их избежать

Риски корпоративного управления напрямую влияют на устойчивость бизнеса и доверие инвесторов. Почему они возникают, какие угрозы считаются ключевыми и как их снизить на практике — разбираем по шагам.

Виды психологов: кто они и чем занимаются?

Психология охватывает десятки направлений – от клинической до арт-терапии. Как выбрать подходящее? Разбираем основные виды психологов и их специализации.